内容提要:北宗禅发展到明代,再次出现兴盛之势。北宗禅的重兴,一方面承继着“观心看净”的传统,另一方面也不断融摄相关思想来完善自身理论,其中唯识学便是明代北宗禅僧关注的重要思想。明代北宗禅僧对唯识学的关注,一方面表现在北宗禅僧与唯识学者的交流互动;另一方面,北宗禅僧如无迹正诲、了凡乘时等,其自身便是唯识学专家。明代北宗禅僧对唯识学的关注,既与明代佛教发展的大势相契,也与应对时代命题尤其是外来宗教的冲击与责难相关。

关键词:明代;北宗禅僧;唯识学

作者简介:韩传强,哲学博士,滁州学院教授。

基金项目:本文系国家社会科学基金重大项目“汉传佛教僧众社会生活史”(编号:17ZDA233)、2021年度安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(编号:gxbjZD2021012)及安徽省人文社科重大项目“敦煌写本汉语佛教医药文献辑释”(编号:SK2020ZD43)阶段性成果。

北宗禅与唯识学的关系在唐五代以及宋初都是相对比较隐性的,但到了元明时期尤其是晚明时期,则恰恰相反,北宗禅僧对唯识学则甚为关注,这从广铭、无迹正诲以及了凡乘时处便可窥一斑。

一、北宗禅僧与唯识学派

在明代北宗禅僧中,目前所见著有唯识学作品的,主要是无迹正诲和了凡乘时。无迹正诲对唯识学的关注,首先体现在他对玄奘选择的《八识规矩颂》所作的序文和《略说》,这是无迹禅师对唯识学的创作,也就无迹禅师对唯识学的认知和见解。正如他在《八识规矩颂略说序》中所言:

夫心性何物也?固与我同耶?固与我异耶?固与我亦同亦异、非同非异耶?同则不可谓之见,异则不可谓之性。性可见,他物耳;性不可见,其如见性何?明心类乎是,心若不明,非真心也,而明之奚益?非真心而明之,是自妄也。奚其明?曰明见非我,心性非彼,非彼即我,非我即彼,彼我如如,一无间矣。无间则明,明无所明;无所则见,见无所见。隳四论,黜百是,是之谓真见真明。此亦义家之习谭师心者也,恶乎可?真明真见者,明见而已,孰为之思议?古圣贤之证此者,示之以名相,建之以规矩。名相规矩者,其心性之鉴耶,其即心性耶。按图者不可索骥,胶柱者不可鼓瑟。唯忘其毛色,丧其弦徽,独发于天者,即马见马,即瑟知瑟,是亦难已,庄周所谓万世而一遇者,旦暮遇之耶。

《八识规矩颂》,八识,心之规矩名相也。名相,毛色也。......《八识颂》则不然,第一义谛中圣言量也,统万法之枢始也。自奘而后,亦有释其文而明也者。顾非所明而明之,弥不明也。我朝正德间(1506—1521),有大法师泰公,起而明之。于是探玄之士,始有明其明者。而性学者流,彼之为相,亟欲割其河而饮其水也。惑哉![1]

“明心见性”,这是佛教尤其是禅宗的传统,无迹禅师以“明心见性”为契机来讨论玄奘的《八识规矩颂》,显然有其特定的禅宗情怀,这种情怀就是圣严所言的“唯心的唯识学”中以“禅修为基础的唯识学”[2]。“直指本心”而“得见本性”,这是禅宗所追慕的“言语道断,心行处灭”[3]的修道境界,也是赖永海先生所言的“返本归原”与“寻找主人翁”[4]。

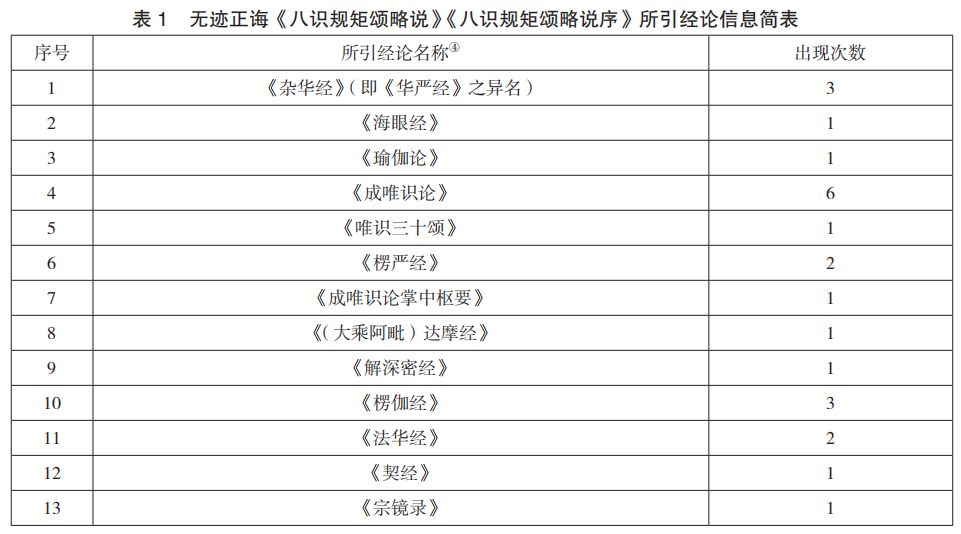

无迹正诲对八识的理解,不仅体现于他所作的《八识规矩颂略说序》中,也贯穿于他所作的《八识规矩颂略说》中。换言之,无迹正诲对玄奘《八识规矩颂》的解读,是有隐性北宗烙印的,在正诲的《八识规矩颂略说》中,其所引经典,多是以《楞伽经》《楞严经》《法华经》《华严经》等为依凭,而这些经典则是禅宗尤其是北宗禅所宗之经。关于无迹正诲在《八识规矩颂略说》及《八识规矩颂略说序》中所引经典,详见下表:

从上表可以看出,无迹正诲禅师在《八识规矩颂略说》中,其所引经据典,除了《成唯识论》本身外,最多的就是《华严经》《楞伽经》以及《法华经》,这些经典是禅宗尤其是北宗禅所宗的主要经论。所谓“我注六经”与“六经注我”,大抵如是。再看无迹禅师在《八识规矩颂略说》中的一组问答:

问:“经论中,法相森罗,牵枝引蔓,不胜其繁,尽欲明之,只益自苦,得不为弃大逐末,向外驰求?”

答:“好易恶难,乃俗士之常情;离相明心,故玄学之僻见。本非末外,相实自心。法尔昭然,何弃何逐?江河之水,源出滥觞;滥觞之源,更有其源;源源不尽,以至相通。则江河之水,为源大矣。法相虽多,不出八识;八识无体,全是真如。真如随缘,如大圆镜;一性不移,万法顿现。可谓无量无边契经海,一言演说尽无余。《楞伽》云:凡夫,无性、自性第一义,作二见论。不觉识自心所现,分齐不通。”[6]

以《楞伽经》“自心所现”来诠释“法相森罗”,这是禅者的习惯,也是对《观心论》所言“心者,万法之根本,一切诸法,唯心所生”[7]的呈现。

宋明时期北宗禅僧中,除了无迹正诲禅师以外,对唯识学特别关注的还有无迹禅师的弟子了凡乘时。根据史料所载,了凡乘时曾作有《成唯识论讲录》,但遗憾的是,笔者目前尚未能见到具体文本。[8]

二、北宗禅僧与唯识学僧

北宗禅僧在晚明时期热衷于唯识学,其外在表现既有上文所言的北宗禅僧对唯识学的注疏,同时也有北宗禅僧与当时唯识学者的互动交流。圣严在《明末佛教研究》一书中曾有如是论述:

以年代的先后次序,他们(这里指明末诸家研究唯识学并弘扬唯识学热潮者)的名字是普泰、真界、正诲、真可、德清、广承、明昱、通润、王肯堂、大真、大惠、广益、智旭、王夫之等,均有唯识的著述传至现代。但从人数而言,明末的唯识风潮,远胜于唐代。[9]

圣严此论甚为精准。无论从学者数量,还是从为学热潮,明代唯识学的发展在中国佛教史上都有浓墨重彩的一笔,而晚明时期的北宗禅僧,也是重要的泼墨者。在上文圣严所提及的人物中,无迹正诲禅师赫然在列,而且其是处于这一热潮的开端序列,是热潮开启的重要推动者。无迹正诲在《八识规矩颂略说序》中也提及到泰公(鲁庵普泰),且普泰也是无迹所敬重的大德。下面以无迹禅师为中心,讨论无迹禅师与当时唯识学僧的互动关系。

根据《无迹禅师碑》等史料所载,无迹禅师生于明嘉靖二十四年(1545)乙巳,卒于明崇祯元年(1628)戊辰,世寿84。无迹禅师生活的年代,正值晚明四大高僧活跃时期。所以无迹禅师的交友群体是非常庞大而又卓有影响的。

第一,明代唯识学的肇始者高僧普泰。关于普泰,现行文献中对其记述并不多。无迹禅师在《八识规矩颂略说》中对之有很高评价:“自奘而后,亦有释其文而明也者。顾非所明而明之,弥不明也。我朝正德间(1506—1521),有大法师泰公,起而明之。于是探玄之士,始有明其明者。而性学者流,彼之为相,亟欲割其河而饮其水也。惑哉!”[10]可见,无迹禅师对高僧普泰的推崇。正如圣严所言:“可知他(无迹禅师)对唯识的先辈古德,玄奘之后,只推普泰。”[11]

普泰,又称鲁庵普泰、鲁山普泰,生卒年不详。现有关于鲁庵普泰的资料主要有两类,一者是普泰在《八识规矩补注》自序中的陈述,另一者则是钱谦益、王肯堂等人的相关记述。

根据《八识规矩补注·序》落款所载:该序文作于“正德辛未纯阳月,普泰书于大兴隆官舍”,“正德辛未”,即1511年。由此说明,高僧普泰活动的大致时间,这与无迹禅师在《八识规矩颂略说》中所言“我朝正德间,有大法师泰公,起而明之。于是探玄之士,始有明其明者”是相互印证的,也足见高僧普泰对无迹正诲乃至晚明唯识学僧的影响。

钱谦益在《列朝诗集小传》中列有高僧普泰小传,名为《鲁山泰公》。现根据钱谦益所述,摘录如下:

普泰,字鲁山,号野庵,秦人。深禅观,嗜儒学。尝沂淮涉江,读书钟山寺,授《易》郧县,宿留襄阳云梦间。还京师,住西长安之兴隆寺。题诗壁间云:“鸟栖匠氏难求木,僧住樵夫不到山。”杨君谦异而访之,一见,连日夜语不去。沈石田(1427—1509)为画“杨君谦、僧普泰雪夜谈玄图”山水,为石田画中第一。《鲁山诗集》,君谦选定,王济之为序。[12]

根据杨维中的分析和考证,“杨君谦与普泰的玄谈应该是发生在成化二十年(1484)至弘治元年(1488)之间”[13]。倘如此,那么,在1484—1488年间,普泰在当时佛教界已经非常活跃了。无迹禅师生活的年代是在1545—1628年,可能与普泰并未谋面,但普泰对无迹禅师乃至晚明时期唯识学复兴之影响则是至深的。正如憨山德清在《雪浪法师恩公中兴法道传》中所言:“正嘉之际,北方讲席也,唯通、泰二大老,踞华座于京师,海内学者毕集。”[14]杨维中指出,这里的“通”就是“广通达庵”禅师,而“泰”则是指高僧“普泰”[15],“明代唯识学失而复得的线索之一是普泰传出《八识规矩颂》及其《补注》”,而“此书的流通以及普泰《大乘百法明门论解》的刊刻(1511年),拉开了唯识学复兴的序幕”[16]。而无迹与普泰,都对唯识学如此关注,此两人可谓“神交”已久。

第二,与雪浪、度门相友善的圆珑禅师。关于圆珑,《新续高僧传四集》卷六载有《明余杭土桥庵沙门释圆珑传》,传中有言:“释圆珑,字大觉,姓郑氏,武林人”,常“往来无极讲席间,与雪浪、度门相友善”。[17]圣严认为这里的“度门”指的就是无迹正诲。[18]如此,圆珑就将无迹正诲与雪浪洪恩两者之间隐性关涉起来。

无迹(1545—1628)与雪浪洪恩(1545—1608)为同龄人,两者在金陵有多年的重叠时间,且又都是圆珑所“友善”之人,相信两者之间定有互动。不过,遗憾的是,目前尚未见到两者交流的具体文本资料。

第三,元明之际唯识学的先驱慧进禅师。慧进是连接北宗禅僧与唯识学僧的重要人物之一。《新续高僧传四集》卷四载有《慧进传》,根据传记可知,慧进乃元明之际著名高僧,其社会地位也相当高。[19]同时,《慧进传》所载慧进的弟子主要有“左阐教兼大兴隆住山广通、万佛住山广辩、鸡鸣住山广载、戒坛宗师广严,学徒左善世广议、右觉义广铭、承旨讲经道深”[20]。

根据《慧进传》,其“生于元至正乙未年(1355)”,“于正统元年(1436)闰六月,示寂于庆寿丈室”,“世寿八十有二,僧腊七十有三”。[21]据此可知,慧进禅师活动时间主要在1355—1436年,而《慧进传》中所言“右觉义广铭”则很可能就是《元当阳玉泉山寺沙门释广铸传》之附传中的“广铭”,也即广鏔之兄长。

根据《元当阳玉泉山寺沙门释广铸传》所载,广铸于“至正元年(1341)八月望日中夜而寂”,而“铸示疾时,奏请广铭继领院事”。[22]由此说明,广铭禅师在至正元年(1341)不仅活跃于禅界乃至佛教界,且甚有影响。而广铭作为广鏔之兄长,其弟广鏔则有传记。

释广鏔,字锐葊(庵)。少从兄广铭祝发于玉泉。元至正十八年(1358),天下鼎沸,荆襄孔道,数离兵患。鏔才十龄,兄弟相携,隐匿岩阿。虽处乱世,而志高峻,福慧兼修。及铭谢去,愈自蹈晦。明室龙兴,海宇渐宁。洪武六年(1373),乃与碧潭还寺,一望瓦砾,感伤无已。因相与葺废以居,垦荒而食。[23]

由广鏔传可知,至正十八年(1358)元季荒乱,这时广鏔才10岁,而广铭则携幼弟“隐匿岩阿”,后广铭圆寂。广鏔于“洪武六年(1373),乃与碧潭还寺”,这时,广铭或已圆寂,但广铭与慧进之间至少有近20多年生活时间的重叠。同时,在《慧进传》中,我们看到慧进禅师“世寿八十有二,僧腊七十有三”,这也足见慧进出家之早,这为两者间的交往互动提供了可能。倘若如此,那么,北宗禅僧与唯识学僧之间的关系就更为密切了。

此外,明代北宗禅僧诸如无迹正诲、了凡乘时等,均作有关于唯识学的相关论疏,这在一定程度上也将北宗禅僧与唯识学僧的关系进一步联系起来。可以说,如果撇开宗派的壁垒,禅僧与唯识学僧之间的联系自唐代玄赜[24]开始,就一直没有断过,而在这种密切关系中,晚明北宗禅僧则显得更为主动。

三、藉教悟宗与唯识复兴

晚明时期,不仅北宗禅僧对唯识学如此关注,而且北宗禅僧与唯识学僧关系也十分亲密,其原因何在?换言之,为什么在明代尤其是晚明时期会出现“唯识学热”这一浪潮?究其原因,主要有以下几点:

首先,以唯识学来纠偏禅的修行。圣严在《明末佛教研究》一书中曾言:“明末的唯识学者,无不出生于禅宗”[25],由此足见禅僧对唯识学的重视程度。那么,禅僧何以在晚明如此关注唯识学呢?其中一个主要原因便是纠正禅的修行。正如圣严所言:

明末唯识学思想,虽系传自玄奘所译诸论,但确已非窥基时代的面貌,一则古疏失传,无以为考,再则时代佛教的要求,不同于窥基时代的思想,窥基建立的是以唯识的一家之说来阐明全体的佛法,明末的诸家,则以唯识教义来沟通全体佛教而补时代需求之不足。故在元末的云峰,明末的真可、德清、智旭等诸师的唯识著述之中,都很明显的,说是为了禅的修行而来学习唯识,并以唯识配合着禅宗的观念作解释。可见,明末的唯识学是偏重于实用的。[26]

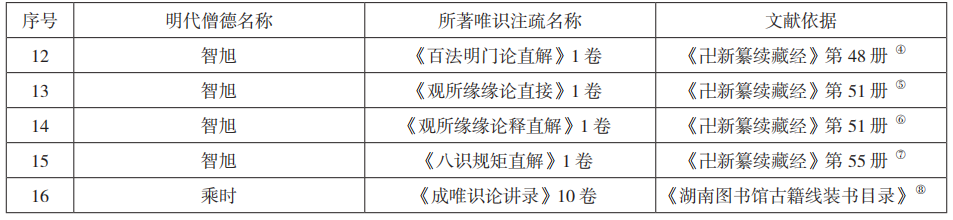

圣严对明末禅僧研习唯识学的原因探究是准确而深刻的。一方面,对于唯识学而言,明末兴起的唯识学并非是玄奘-窥基所传的“古唯识”,而是经过宋以降诸僧德“加工改造”过的唯识学,这从明代诸位僧德对唯识学的注疏数量便可窥一斑。同时,禅僧研习唯识学,从其初衷而言,并非为了弘扬唯识,而是为了纠偏、矫正禅的修行。

从上表简要梳理中可以看出,佛法演至明代,禅僧对唯识学无不关注,这在明代四大高僧中体现得尤为明显。作为北宗禅主要僧德的无迹正诲与了凡乘时,他们均对唯识学关注甚多,而他们的关注,正如圣严所言,是出于对禅宗修行的纠正。所以正诲有言:

《八识规矩颂》,八识,心之规矩名相也。名相,毛色也,必欲搣而毛色以求马,不亦愚乎?昔天亲见《瑜伽论》,百轴万言,皆诠心语。忧末世机劣好简,约为《唯识三十颂》。护法诸师论而释之,望海分波,汪洋莫测。有唐奘三藏,即《唯识论》义,出为八识颂,凡四十八句,体集施颂也。文简义深,实为逗机之作。吾人闻之,复若存若亡。悲夫!是尽欲搣毛色以求马也。且人之生也,有依正、有伦类,上下左右,其主持者其谁耶?莫不曰吾心性也,吾神化也。是六师语也,是梦中占梦,梦复作梦,梦梦无穷之见也。《八识颂》则不然,第一义谛中圣言量也,统万法之枢始也。自奘而后,亦有释其文而明也者。顾非所明而明之,弥不明也。我朝正德间,有大法师泰公,起而明之。于是探玄之士,始有明其明者。而性学者流,彼之为相,亟欲割其河而饮其水也。惑哉![44]

可以说,无迹正诲一句“而性学者流,彼之为相,亟欲割其河而饮其水也”则将禅僧借助唯识学来纠正禅的修行之初衷呈现了出来。所以,无迹正诲明确批判说:“好易者见其难明,乃窃比曹溪,舍佛语心而不信,尽欲扪空弄影,执无明窟为最上乘,以生死根为妙觉,排如来修证为渐门,认方便机缘为顿教。”[45]无迹正诲以唯识学来纠正禅宗的修行,其主要指向的是当时出现的“舍佛语心而不信”“尽欲扪空弄影”,以“执无明窟为最上乘”“以生死根为妙觉”,且“排如来修证为渐门,认方便机缘为顿教”。可见,无迹正诲正是以唯识学来厘清顿渐之争、阐释方便与究竟,进而突破“机锋”与“棒喝”的窠臼,以期回归到“藉教悟宗”的传统。

其次,以唯识学来提升本宗影响。禅僧以唯识学来纠正禅的修行,同时客观上也提升了本宗在当时学界的影响,这种影响主要体现在禅僧与其他宗派以及儒道诸家的交往中。

唯识学,一直都被视为“高深”的学问,无论是在唐代,抑或是宋至清初,乃至当下的学界。所以,禅僧研习唯识学,除了纠修行之偏以外,其以唯识义理来提升本宗也是应有之义,这在北宗禅中表现得尤为明显。所以,无迹正诲在《八识规矩颂略说序》中有言:

嗟乎!即心性之规矩,以规心性亦近矣。吾人尤难之,则心性果难明也已。好易者见其难明,乃窃比曹溪,舍佛语心而不信,尽欲扪空弄影,执无明窟为最上乘,以生死根为妙觉,排如来修证为渐门,认方便机缘为顿教。埋伪根于正道,笼世眼于当年。呵责圣贤,效颦临济,捉水泡以当明珠,弃旃檀而求火木。甚至白衣说偈,黄口谈禅。当斯时也,药发病乱,天下皆惑;纵有弘经开士,护法王臣,亦末如之何也。[46]

可见,无迹所诠释的“八识规矩”是以心性而论之,所谓“八识规矩”,即“心性之规矩,以规心性亦近矣”,而“吾人尤难之,则心性果难明也已”。针对当时社会中出现的“白衣说偈,黄口谈禅”这种“药发病乱,天下皆惑”而“纵有弘经开士,护法王臣,亦末如之何”的局面,以唯识学的“高深”来区别本派与“白衣说偈,黄口谈禅”的关系,从而提升本宗的影响,或许也是北宗禅僧致力于研习唯识学的又一目的。

再次,以唯识学来应对外来宗教。作为佛教中国化典型代表之一的禅宗,其不仅要调适与中国固有的儒道文化之关系,更要站在中国文化的立场去应对外来文化,这种情形在隋唐以降佛教本土化完成以后表现得尤为明显。

随着地理大发现及葡萄牙、西班牙的海外扩张,欧洲传教士也开启了向世界各国传教的征程。自元明以来,外来宗教也不断尝试进入中土,并与中土文化进行碰撞与磨合。根据学者的已有研究,自明代万历年间(1563—1620),耶稣会就曾率先入华,开启了在中土传播的历程。[47]面对外来宗教,作为中华文化重要组成部分的禅宗,其既要面临外来宗教的冲击,同时,也要采取相应方式来应对外来宗教的冲击,而研习唯识学在一定程度上可以说也是应对外来宗教的一种方式和策略。《大藏经补编》第28册,经号155中就收录有《圣朝破邪集》,此书便是关于晚明儒士及佛教僧众对晚明天主教批驳的文本辑录。在《圣朝破邪集》卷三的

山阴王朝式所著《罪言》中有这样记载:

遂敢破明禁而阑入,抗王章而不去,日蔓月延,几遍海内。斯其心其势,不举我中国君师两大权,尽归之耶稣会里,大明一统之天下,尽化为妖狐一窟穴不止也。岌乎殆哉!故万历间,明旨有“立教惑众,蓄谋叵测”之语。[48]

可见,晚明时期,面对天主教的来华及其传播带来的影响,有识之士已有关注且深感忧虑,作为佛教僧德,又岂能置身事外?更何况天主教传入之后,便与佛教有着诸多论诤和冲

突,其更有主动排佛言行和多方的挑战。

学者马晓英在《晚明天主教与佛教的冲突及其影响》一文中,从“天主教的排佛言行及其原因探析”“佛教界的反应及其佛耶论诤的内容”“冲突中的士人阶层”“佛耶冲突的影响及文化意义”[49]等四个方面对晚明时期佛教与天主教的关系进行了梳理,从中也可以管窥禅宗在晚明时期尤其是在佛耶论诤中扮演的身份及其研习唯识学的另一原因。

根据马晓英的分析,天主教排佛的言行及其原因主要有四点,即“从根本上否定佛教理论的独创性”“对佛教修行方法进行批评”“对佛教僧侣大加丑化和嘲笑”“在传教过程中劝导皈依者焚佛书、毁佛像”。[50]就佛教修行方法进行批判而言,以利玛窦为代表的天主教徒认为,佛教的“顿悟成佛”“诵念成佛”等这些“修行方式太过简便易行”,难免会导致“善有恶报、恶有善报的不合理结局”。[51]虽然利玛窦等天主教徒对佛教的批判并非精当,但其还是抓住了当时佛教尤其是禅宗修行中存在的一些问题,这也是晚明时期,注重修行的北宗禅一系能够被重新认可的原因之一[52]。所以,正如无迹正诲在《八识规矩颂略说序》中所言:“心性之规矩,以规心性亦近矣”,而“吾人尤难之,则心性果难明也已”,以致于“好易者见其难明,乃窃比曹溪,舍佛语心而不信,尽欲扪空弄影,执无明窟为最上乘,以生死根为妙觉,排如来修证为渐门,认方便机缘为顿教”,更有“埋伪根于正道,笼世眼于当年”以及“呵责圣贤,效颦临济,捉水泡以当明珠,弃旃檀而求火木”之辈,甚有“白衣说偈,黄口谈禅”之现象。[53]

简言之,明代北宗禅的再兴以及北宗禅僧对唯识学的关注,一方面是佛教自身发展的大势所致,另一方面也是佛教作为中国文化应对外来文化的契机选择。北宗禅僧对唯识学的研习、注疏,推动了明代唯识思想的进一步丰富和发展。

[1]许明:《中国佛教经论序跋记集》,上海辞书出版社2002年,第1674—1675页。

[2]圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第188—194页。圣严指出,明末的唯识学,主要有两流,即“唯识的唯识学”——以唯识研究唯识的学者,他们未以圆融性相二宗为目标,只是希望把唯识学的圣义阐扬出来,为学佛修行者造福;“唯心的唯识学”——即是以天台、华严或禅宗的立场,来研究唯识,虽然同样竭尽心力,阐明唯识的论书,也用唯识系的经论,作为阐明唯识论书中的问题,但是他们的目的是以唯识学作为某一层次上的桥梁或工具,这类在明末诸家中有四种:即以天台宗为基础的学者、以《华严经》为基础的学者、以《大乘心起信论》为基础的学者以及以禅修为基础的唯识学。

[3]韩传强:《禅宗北宗敦煌文献录校与研究》,江苏人民出版社2018年,第55页。

[4]赖永海:《中国佛教文化论》,东方出版社2014年,第77页。

[5]本表经文统计依据无迹正诲所作《八识规矩颂略说》《八识规矩颂略说序》,见于《卍新纂续藏经》第55册,第409—417页。

[6]无迹正诲:《八识规矩颂略说》,《卍新纂续藏经》第55册,第415页。

[7]韩传强:《禅宗北宗敦煌文献录校与研究》,江苏人民出版社2018年,第66页。

[8]了凡乘时所作《成唯识论讲录》共有10册,现藏于湖南图书馆,为明代崇祯六年(1633)汪益源所刻本。

[9]圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第159页。

[10]许明:《中国佛教经论序跋记集》,上海辞书出版社2002年,第1675页。

[11]圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第164页。

[12](清)钱谦益:《列朝诗集小传》(下),上海古籍出版社1983年,第693页。

[13]觉醒主编:《觉群佛学》,宗教文化出版社2013年,第283页。

[14]福善日录,通炯编辑:《寒山老梦游集》,《卍新纂续藏经》第73册,第677页。

[15]觉醒主编:《觉群佛学》,宗教文化出版社2013年,第281页。

[16]觉醒主编:《觉群佛学》,宗教文化出版社2013年,第284页。

[17]《明余杭土桥庵沙门释圆珑传》,载于《新续高僧传四集》卷六,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年,第806—807页。

[18]圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第162页。

[19]觉醒主编:《觉群佛学》,宗教文化出版社2013年,第282页。

[20](明)明河:《补续高僧传》卷四,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年,第631页。

[21](明)明河:《补续高僧传》卷四,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年,第631页。

[22]喻谦:《新续高僧传四集》卷三十三,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年,第878页。

[23]喻谦:《新续高僧传四集》卷五十二,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年,第926页。

[24]据史料载,玄赜在未入东山法门之前,曾与玄奘和道宣有过密切的合作关系。据《瑜伽师地论》等文献载,在玄奘大师译经期间(玄奘大师于贞观十九年(645)回国,此后便着手译经活动,在佛教界影响不凡。关于此问题的讨论,可参见傅新毅《玄奘评传》,南京大学出版社2006年,第57—60页),作为“玄法寺沙门”的玄赜,曾“受旨证文”(玄奘译:《瑜伽师地论》卷一,《大正藏》第30册,第283页);同时玄赜还以“沙门行友”等身份“以为缀缉”(道宣:《续高僧传》卷四,《大正藏》第50册,第445页);《续高僧传》还有关于翻译《大乘对法论》一十五卷时,“沙门玄赜笔受”的记载(道宣:《续高僧传》卷四,《大正藏》第50卷,第445页)。另外,《开元释教录》有《大乘阿毗达磨杂集论十六卷》的目录,内载“见内典录安慧菩萨糅贞观二十年(646)正月十七日于弘福寺翻经院译至闰三月二十九日毕沙门玄赜等笔受”等信息(智升:《开元释教录》卷八,《大正藏》第55册,第556页),在《贞元新定释教目录》中同样载有玄赜译《大乘阿毗达磨杂集论》十六卷的情况,并同样附有“见内典录安惠菩萨释贞观二十年(646)正月十七日于弘福寺翻经院译至闰三月二十九日毕沙门玄赜等笔受”等信息(圆照:《贞元新定释教目录》卷十一,《大正藏》第55册,第856页)。以上内容均参见拙著《禅宗北宗研究》,宗教文化出版社2013年,第217—218页。

[25]圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第160页。

[26]圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第160页。

[27]本表在整理中,参照圣严及杨维中等学者的已有研究成果,分别参见圣严《明末佛教研究》,宗教文化出版社2006年,第182—184页;觉醒主编:《觉群佛学》,宗教文化出版社2013年,第281—293页。

[28](唐)窥基诠解,(明)普泰增修:《大乘百法明门论解》,《大正藏》第44册,第46—52页。

[29](明)普泰:《八识规矩补注》,《大正藏》第45册,第467—476页。

[30](明)通润:《成唯识论集解》(共10卷),《大正藏》第50册,第658—827页。

[31](明)德清:《八识规矩通说》,《卍新纂续藏经》第55册,第420—425页。

[32](明)正诲:《八识规矩略说》,《卍新纂续藏经》第55册,第409—416页。

[33](明)明昱:《成唯识论俗诠》(共10卷),《卍新纂续藏经》第50册,第502—657页。

[34](唐)窥基解,(明)明昱赘言:《百法明门论赘言》,《卍新纂续藏经》第48册,第328—341页。

[35](明)明昱:《观所缘缘论会释》,《卍新纂续藏经》第51册,第810页中—813页。

[36](明)明昱:《八识规矩补注证义》,《卍新纂续藏经》第55册,第395—408页。

[37](明)智旭:《唯识三十论直解》,《卍新纂续藏经》第51册,第770—774页。

[38](明)智旭:《成唯识论观心法要》(共10卷),《卍新纂续藏经》第51册,第297—455页。

[39](明)智旭:《百法明门论直解》,《卍新纂续藏经》第48册,第341—345页。

[40](明)智旭:《观所缘缘论直解》,《卍新纂续藏经》第51册,第814—817页。

[41](明)智旭:《观所缘缘论释直解》,《卍新纂续藏经》第51册,第831—841页。

[42](明)智旭:《八识规矩直解》,《卍新纂续藏经》第55册,第435—438页。

[43]姜彦稚主编,宁阳编:《湖南图书馆古籍线装书目录·子部》,线装书局2007年,第1602页。

[44]许明:《中国佛教经论序跋记集》,上海辞书出版社2002年,第1675页。

[45]无迹正诲:《八识规矩颂略说》,《卍新纂续藏经》第55册,第409页。

[46]无迹正诲:《八识规矩颂略说》,《卍新纂续藏经》第55册,第409页。

[47]朱建伟:《中国古代邪教的形态与治理》,知识产权出版社2018年,第485页。根据学者朱建伟的研究,“在明万历年间,作为天主教会之一的耶稣会率先入华。由于西方天主教教义与儒家纲常伦理存在着天然的对抗性,自1552年到1583年,虽然有32名耶稣会、24名方济各会士、2名奥古斯丁会士和1名多明我会士试图在中国定居但都未成功。1583年,耶稣会士罗明坚、利玛窦以‘番僧’身份到达肇庆,开启了耶稣会在中国内地传教的历史。此后,来华传教的西方教士有数百人之多。由于得到万历皇帝的信任,利玛窦个人获准传教。”从此,耶稣会在中土开启了传播的历程。利玛窦在中土的三十多年,足迹遍及广东、江西、南京以及北京,受到一些中国士大夫的欢迎,其作品还得到万历进士王肯堂的润色与修改(王治心:《中国宗教思想史大纲》(校订版),商务印书馆2017年,第213页)。可见,以利玛窦为代表的天主教于明代在中土传播,其与中土宗教之间必然会产生交涉,作为中土宗教之一的佛教,也必然要回应天主教传播带来的相关问题。

[48]徐昌治:《圣朝破邪集》卷三,《大藏经补编》第28册,第267—268页。

[49]马晓英:《晚明天主教与佛教的冲突及其影响》,《世界宗教研究》2002年第4期。

[50]马晓英:《晚明天主教与佛教的冲突及其影响》,《世界宗教研究》2002年第4期。

[51]马晓英:《晚明天主教与佛教的冲突及其影响》,《世界宗教研究》2002年第4期。

[52]根据洪彦龙的考证,利玛窦与“公安三袁”是有互动的,这对以无迹禅师为代表的北宗禅僧众来说不能不产生相应的触动。参见洪彦龙《公安三袁交游与文学研究》,复旦大学博士学位论文,2013年,第88页。

[53]无迹正诲:《八识规矩颂略说序》,《卍新纂续藏经》第55册,第409页。

(来源:《世界宗教文化》2022年第3期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)