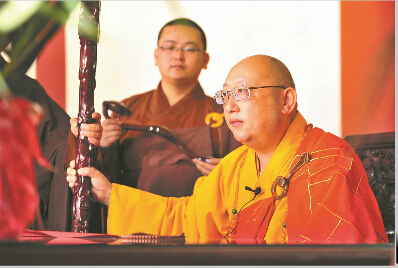

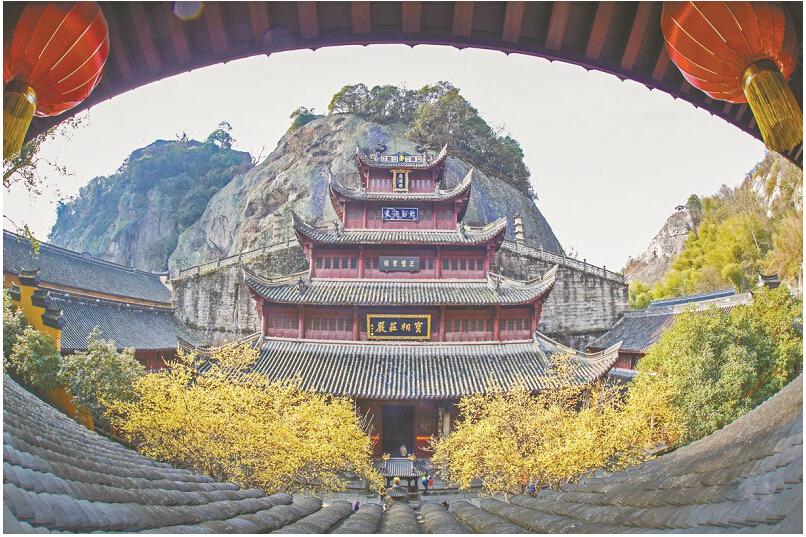

在我国佛教史上,新昌大佛寺具有重要地位,它是佛教南传进入浙江的肇始之地。自东晋永和初年开山以来,历经1600余年的大佛寺写下了众所瞩目的篇章。近日,围绕大佛寺源起及其在弘法利生中发挥的重要作用这一话题,我们采访了大佛寺现任方丈传实法师。

石城古刹 佛教圣地

记者:据了解,新昌大佛寺创建于东晋永和初年,至今已有1600多年的历史。能否请您介绍一下寺院建造、发展的辉煌历程?

传实法师:百里岩疆五代开,半分剡县半天台。大佛寺所在的新昌县,在古代曾长期隶属剡县,有石城之称。

大佛寺,历来有“石城古刹”之美誉,其历史非常悠久,最早于345年由昙光开山。据记载,昙光为昆山人,又名帛僧光,少习禅业。晋永和初年游于江东,投剡之石城山。其时石城荒无人烟,林木蔽天,蛇虎出没。昙光了无惧色,栖止于山南石室中,后渐成寺舍,因名隐岳。隐岳寺即在今天大佛寺隐岳洞中,是大佛寺的雏形。这是石城山最早的寺院。

与昙光建立隐岳寺的同时,另一位高僧高阳人于法兰也来到石城,建立了元化寺,地点在今大佛寺千佛禅院附近。先后追随于法兰到元化寺的有他的门徒于法开、于道邃,徒孙于法威等,这些人组成石城佛教中的元化寺集团。与昙光习禅派不同,于法兰等人以研究佛学义理大乘般若为主。可以说,早期石城佛教中有昙光、于法兰为代表的两个流派,加上竺潜、支遁在石城东南传教,实际上剡东有了三大佛教群体,汇聚了大批高僧,在江南佛教发展史上蔚为大观。

支遁晚年由都城建康返回石城,建立了栖光寺。

开山期的石城山有隐岳、元化、栖光三寺,僧侣栖息于岩穴,寺宇以石窟形制出现,这是石城早期佛寺的一个特点。三寺鼎立,形成了南方佛教文化中心和佛教般若学的宗派,造就了佛教文化的辉煌。

记者:大佛寺肇始时距佛教传入中国约150年,佛教界也将历史悠久的新昌大佛寺称为佛教圣地。从佛教文化传播和宗教发展的视野看,大佛寺发挥了哪些作用?

传实法师:虽然坐禅、解义的生活极为艰苦,大佛寺的最初创造者却为佛教文化的传播作出了开拓性的贡献。

昙光之后,来此隐居修禅的有竺昙猷、支昙兰等人。他们来自敦煌,持戒苦行,乞食坐禅。他们的禅定功夫达到了很高的境界,不仅开启石城佛教习禅之风,也成为江南早期佛教中习禅的代表人物,其事迹均载入《高僧传》中。

竺昙猷、支昙兰学习了昙光的禅学,先后去天台赤城山和石梁栖居,成为赤城、石梁的开山祖。

在东晋时期,佛教传入中国不久,与中国传统文化还没有完全结合,在石城这里,佛教与中国传统文化碰撞、摩擦、融合。多位高僧研究与传播佛法,使当时的新昌大佛寺俨然成为全国的佛教研究基地,中国佛教史中般若学一度有“六家七宗”之说,其中的五家六宗就在石城。梁慧皎撰《高僧传》,入撰257人,傍出附见200余人,石城及元化二寺入撰及附见的就有11人。

所以说,佛教界将新昌大佛寺作为佛教圣地,是有深厚渊源的。

开山之后,大佛寺历经发展,弥勒佛光普照,“支竺遗风”惠畅,成为传扬佛教文化的基地,有了般若学和佛教戒律更为深远的传布。其影响所及,自南北朝至隋唐五代、宋元明清。

新中国成立后,特别是改革开放以来,大佛寺魅力重生、再度兴盛。

三生圣迹 越国敦煌

记者:大佛寺以石窟造像为特色,佛像规模宏大,历史悠久,尤以有1500多年历史的石弥勒佛为盛,有“江南第一大佛”、“不世之宝,无等之业”等美誉。能否请您结合这一点,为我们讲讲寺院的特色?

传实法师:大佛寺晋宋开山、齐梁造像,现存“江南第一大佛”石弥勒像和千佛禅院内超过一千座佛像均为石窟佛像,这使大佛寺有了“越国敦煌”之美誉。

“奉化弥勒空无相,新昌弥勒高十丈。”1987年,八十高龄的赵朴初先生首次来新昌,大佛寺的石窟弥勒佛像给他留下了极为深刻的印象,他为此专门作了一首诗 《访大佛寺》,记叙大佛寺之行,抒发赞颂情怀。这已成为一段佳话。

赵朴初先生诗中描写的新昌大佛寺弥勒佛,始造于南齐永明四年(486)。是年,石城山来了一位叫僧护的和尚,相传他常见仙髻岩的崖壁上有佛光出现,于是他发誓要在此岩壁上雕刻巨型弥勒佛大像。但由于佛像规模巨大,人力、财力有限,在他的有生之年只完成造像的面璞,临终前僧护曾发誓“来生再造成此佛”。后来高僧僧淑续凿,不过他也没有将这项工作完成。直到梁天监十二年(513),梁武帝在其弟建安王的建议下,派建康定林寺高僧僧祐到此主持造像工程。僧祐组织大批工匠和技术人员,并两次到现场亲自指挥造像,终于在天监十五年大功告成。

大佛造像自发愿到成功,共30年,经护、淑、祐三僧之力,史称“三生圣迹”。大佛的开凿年代与规模和山西云冈石窟、河南龙门石窟相近,比四川乐山大佛早200多年,充分体现了石窟造像艺术的高超和古代劳动人民的智慧。

大佛建成后,寺院名声大振,《文心雕龙》作者刘勰专门撰写了碑记,赞美它是“旷代鸿作、鸿姿巨相”、“不世之宝,无等之业”。

大佛如如不动,转瞬已过了1500多年。

记者:与“江南第一大佛”石弥勒像毗邻的千佛禅院内的石窟佛像也是南方石窟艺术的代表作,能否请您为我们介绍千佛禅院石窟的相关情况?

传实法师:千佛禅院,亦称千佛院、千佛岩,所在的位置为元化寺。元化寺建立后,受北方建云冈、龙门等石窟的影响,开始建石窟,先后建造了小佛千余尊,元化寺亦改名千佛院,现名千佛禅院。

千佛禅院分成大小两个石窟,大窟高8.5米,面积约200平方米,在石窟壁上有1040个小格,每格雕有一尊小佛,高18公分;小窟高6米,面积约28平方米,与大窟相通,壁上雕刻石像35尊。总计为1075尊佛像,“千佛”之称由此而来。

千佛岩石窟造像是我国南朝时期重要佛教石窟艺术遗迹,千佛禅院里的佛像采用的是阳雕手法。从残存的遗迹看,两尊护卫菩萨作将士形,立于莲台上,宝缯护肩,雕刻工艺细腻精湛,考古文物专家对千佛禅院的佛像进行过总体调查研究,认为这两尊浮雕文物价值最高。

名寺高僧 弘法利生

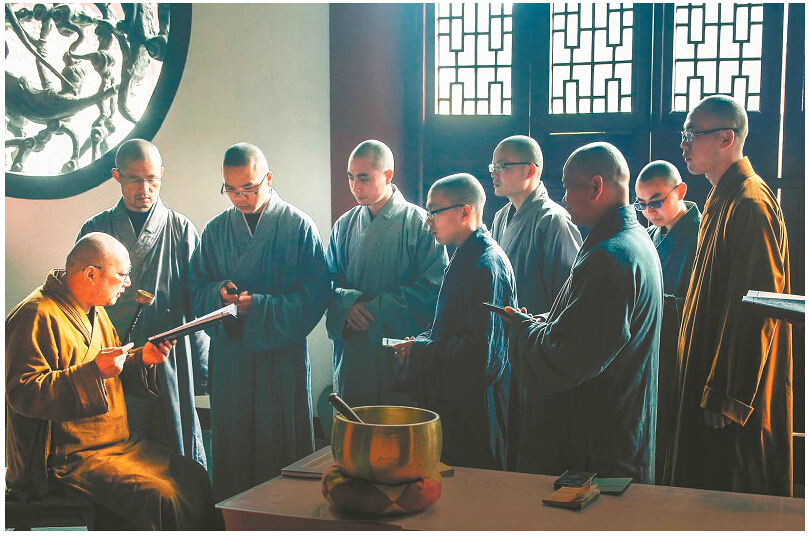

记者:在寺院发展和宗教文化传承等方面,历届方丈做出了持续努力,能否请您介绍为寺院发展作出突出贡献的高僧的情况及主要事迹?

传实法师:自东晋而下,石城大佛寺名僧荟萃,名人云集,梵呗高唱,诗歌流淌,建筑、绘画、音乐精彩纷呈,佛学思想交融传承,积累了丰厚的文化遗迹和遗产。寺院建设和发展的历程背后,是一代又一代僧人持续不断的努力。2011年出版的《大佛寺高僧传》较为完整地收录了历代大佛寺高僧的事迹,共40余人。

这40余人中,既有前述开山祖昙光、于法兰、支遁,也有“本无异宗”、“心无宗”、“即色宗”、“幻化宗”、“识含宗”、“缘会宗”各位创立大师,有“天台宗”创始祖、“智者大师”智顗,也有近、现、当代著名高僧印光、弘一、明旸、悟道。

智顗广弘教法,创五时八教的判教方法,发明一念三千、三谛圆融的思想,成立天台宗的思想体系,为天台宗创始祖。陈太建七年(575),三十八岁的智顗跋山涉水到剡县石城寺(今大佛寺),“吊道林之拱木,庆昙光之石龛”,顶礼膜拜石弥勒大佛,并在弥勒大佛前发宏愿:要根据实际、结合佛理本义,系统阐述佛教理论,创立中国化的佛教。这是智顗创立天台宗的初发之愿,为其成为智者大师奠定了基础。

智顗在天台山修道弘法10年,被尊为天台大师,曾应陈后主、隋杨广等多次邀请,下山弘法,并被杨广尊为“智者”,此后以“智者大师”名世。

隋文帝开皇十五年(595),智者大师率领灌顶法师等弟子再次到天台西门——石城山,再度参拜弥勒大佛,后越天姥山回到天台山,进一步结合中国传统文化思想,以《法华经》教义为基础,从事创立天台宗的理论研究和宗教实践活动。

开皇十七年,智者大师应杨广之邀抱病下山,行至石城寺(今大佛寺),因病重而难以继续前行,在此卧病数月,自觉难以复起,遂将衣钵道具分为两份,一份敬奉弥勒佛像前,一份交寺院僧众。后于石城山端坐神迁行化,根据其遗愿,法体移至天台山佛陇。

大佛寺以智者大师奉弥勒的衣钵道具在放生池东北坡青龙岗上建智者大师法塔,以志纪念。

记者:您在普陀山普济寺出家,师从悟道法师,传承其衣钵。在您的记忆中,悟道法师给予了哪些深刻教诲和印象?

传实法师:悟道法师梵行高洁,净业精纯,犹重毗尼,受请数度传戒于浙江高明、天童、法雨及台湾妙通诸刹,戒子盈千,皈依弟子遍于四海,我是其中一个。悟道法师“八旬应化,常怀惜福持戒;一生教人,无非吃素念佛”,于平淡真切中尽显辉煌。

十一届三中全会后,四大佛教名山之一的普陀山被定为首批佛教开放场所。1979年,悟道法师重返普陀并受聘为普陀山代方丈,出任普陀山佛教协会副会长,后协助妙善方丈重振南海、复兴名山,曾任普陀山普济寺首座,兼天台国清寺首座、普陀山佛学院副院长等。

大佛寺是弥勒道场,悟道法师与弥勒很有缘分,他本人对弥勒很有研究和体悟。在20世纪80年代末,由于经济社会发展尚处于起步阶段,大佛寺所在的新昌县交通相对闭塞,香客和老百姓对历史悠久、底蕴深厚的大佛寺和石城新昌了解甚少。为改善这种局面,应通一法师、明旸法师和大佛寺两序大众的荐请,悟道法师于1989年7月移锡石城山,住持新昌大佛寺,1991年10月9日(农历九月二十日)正式升座。

悟道法师驻锡大佛寺后,重裱石弥勒大佛金身,重修大佛殿五层殿阁,维修千佛禅院,建造新大雄宝殿,增加释迦、药师、阿弥陀佛三圣庄严佛;移建大佛寺山门,竣建千佛禅院金刚殿;新建大悲阁、明心楼、祖师堂和众多寮房。海内外佛教善信慕名,集聚石城山,门庭若市,大佛寺人气日旺,寺院硬件和各项规章制度建设日趋完善。

悟道法师道高德厚、戒行精严、悲心恳切、缘结八方,是一位杰出的佛门长老、一位可敬的爱国高僧。

般若心灯 了了常明

记者:悟道法师任大佛寺方丈期间和圆寂之后,大佛寺的诸多具体事务多由您处理,寺院实现了兴盛发展。能否为我们介绍一下,您主要做了哪些工作?为何能取得令人瞩目的成就?

传实法师:我从小出家,至今已有30多年。最早在普陀山普济寺师从悟道法师,在近9年的时间里,曾任普济寺副寺知客等职务,其后的时间都在大佛寺,任监院和方丈等职。

佛曰:千灯万盏,不如心灯一盏。我遵从悟道法师生前教诲,念念不忘弘法利生,如果说我任大佛寺监院和方丈期间做了一些工作、取得了一点成就,那也是因为心中点亮了一盏了了长明的般若心灯。

来到大佛寺后,悟道法师深感人手匮乏对寺院弘法利生工作的不利,于1992年邀我来到大佛寺,1993年我任监院。当时,悟道法师年事已高且有多个重任在身,身兼近20所寺院的方丈或名誉方丈,如岱山慈云极乐寺、绍兴炉峰寺、嵊州天竺寺等。因此大佛寺内外大小事务基本是由我处理。

2005年,悟道法师圆寂,此后大佛寺方丈一度空缺。2010年,经国家有关部门批准,我正式升座。

最初,大佛寺可以说是百废待兴,基础比较薄弱。因此来大佛寺之后的20多年间,前10多年基本都是在进行硬件建设,硬件建设初具规模后,我们开始注重文化建设。

在大佛寺硬件建设中,代表性的工作是建设栖光净院(栖光寺重建工程)。2004年10月,栖光寺重建工程举行了隆重的奠基仪式。栖光净院于2007年开工重建、2009年建成。重建的栖光净院占地50亩,建筑面积达15000余平方米,气势恢宏,梵宇庄严,功能齐全,寺院后面还建有一座九层高73米的万佛宝塔。

栖光净院的兴建,再现了“隐岳寺”、“元化寺”、“栖光寺”三寺鼎立的盛况,进一步彰显了大佛寺悠久的历史积淀,提升了大佛寺的总体形象,有利于丰富大佛寺景区的佛教文化内涵。

记者:您提到在硬件建设基本到位后,大佛寺开始注重佛教文化建设,有哪些具体的体现?您有30多年的弘法经历,能否请您谈谈您这么多年来的弘法心得?

传实法师:秉承爱国爱教、弘扬正法的基本精神,大佛寺充分发掘自身深厚的佛教文化积淀,营造和谐文化氛围,弘扬有利于和谐场所创建的佛教文化。我们成立了新昌大佛寺佛教文化研究会,编纂了大佛寺有史以来第一部寺志——《大佛寺志》,编撰了新昌大佛寺文化丛书,并开始编辑出版大佛寺报刊——《来共点》杂志和《慈缘》报。

大佛寺积极开展各项和时代相协调的弘法利生活动,“说”、“身”二教相结合,运用现代语言诠释佛教义理,身体力行引导信众和广大民众从中汲取智慧、道理和教训,以此净化心灵,提升道德品质,为“庄严国土,利乐有情”作贡献。

大佛寺以慈悲之心、感恩之情,积极开展各项社会公益活动,直接利益众生、回报社会。在汶川、玉树地震发生时,我们僧职人员纷纷解囊相助并劝导募捐,同时组织僧众为罹难同胞超度、为幸存者祈福。大佛寺以“慈育人物,悲愍群邪”的慈爱之心,关心儿童,关注教育,持续向新昌县双彩乡觉苑希望小学等学校捐赠教学设备。大佛寺还积极开展“和谐寺院”创建等活动,使制度更加健全、管理更加规范、活动更加有序、服务更加主动,在完善自身建设的同时,践行佛教慈善理念,积极服务和谐社会,使得佛教与社会主义社会更加相适应。2010年,大佛寺荣获 “首届全国创建和谐寺观教堂先进集体”荣誉称号。

弘法利生是出家人的义务,这是我多年来所一贯坚持的观念。中国佛教文化博大精深、灿烂悠久,寺院是传承佛教文化的重要载体,只有具备自身特色和深厚文化基因,才能实现自身的持续发展和传承,达到弘扬佛法、普度众生、传播正能量的目标。我们学习佛法,除了改往修来、诸恶莫作,参与公共慈善事业,关心身边每一个人,更应该自利利他,众善奉行,进而提升自我的心灵智慧,在心中点亮一盏长明的般若心灯。(文:海远)

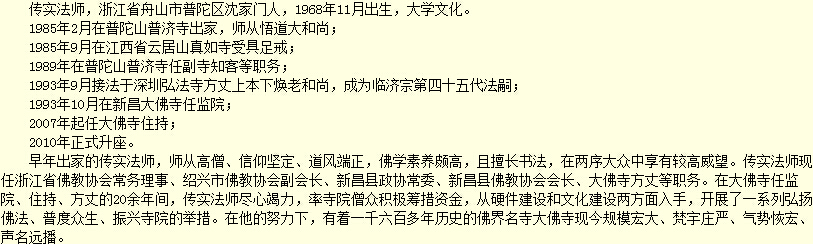

相关链接:

大佛寺,佛教著名寺院。寺址今新昌县城西南1.5公里,南明山(石城山)麓。

东晋永和(345-356)初,释昙光(帛僧光)栖迹于石城山隐岳洞,自号“隐岳”,结庐修持,渐成寺舍,以号命寺。同时,剡山僧于法兰建元化寺于旁,即今千佛院(七宝院)前身。

支遁晚年,亦于石城山建栖光寺,寺址今无考(现重建,名栖光净院)。

齐永明四年(486),剡人释僧护游隐岳,誓凿百尺弥勒像。逾年,成面部雏形,建寺号“石城”。

齐永元二年(500),僧淑继之,因战乱频繁、资金无着而止。

梁天监十二年(513),律师僧祐奉敕来剡造佛,十五年竣工。佛像历经护、淑、祐三世共30年刻就,故世称三生石佛。

唐会昌五年(845),建三层阁,赐号瑞象阁。

广明元年(880),黄巢焚寺。

后梁开平三年(909),赐名瑞象寺。

宋大中祥符元年(1008),改赐宝相寺额。

明正统间(1436-1448),寺宇遭兵燹。万历初,僧意圆(德颖)主寺事,重整寺宇,旋毁。

清康熙四十一年(1702),住持达岭(无止)重修大殿,整裱石佛。嘉庆年间(1796-1812),僧祖泐(子秀)募缘重建大悲楼、方丈楼、正厢、天王殿,规模初具。

嘉庆、道光年间(1796-1851),编纂《宝相寺宗谱》,饰大佛,裱罗汉,修斋堂。咸丰十一年(1861)毁于太平天国。光绪十九年(1893),重建大殿高楼,历时十年,方复旧观。

清末民初(1908-1918),住持澄潭(文治)劝募银洋3000元,装修大佛、韦陀、李天王、伽蓝等。

1925年,邑人张载阳于西郊茶亭路口建跨路水泥牌坊,亲书“大佛寺”三字。此名沿用至今。

1933-1936年,住持澄觉(性海)购《大藏经》,修《宗谱》,缮隐岳洞,建侧室。

1942年,日军侵占新昌县城,佛门冷落。

1949年,中华人民共和国成立,寺内有僧300人,住持汝愚。1952年,有僧59人。

1957年,成立寺务委员会,僧光照主持寺事。

1961年,列为省级重点文物保护单位。

1978年,成立大佛寺管理处。其后,政府拨款并劝募百余万元,按“修旧如旧”原则,整修大佛,增塑文殊、普贤,重塑十八罗汉,重建天王殿、朝阳亭、棋盘亭、智者法塔、南明山房、无量桥及疏浚放生池。

1983年4月,国务院确定大佛寺为全国重点开放寺院。

1985年,通一法师为方丈。重建西厢房、斋堂,立醉乡亭,金饰大殿佛像及西方三圣、四大金刚。

1986年10月,中国佛教协会会长赵朴初谒大佛寺,书“大佛寺”、“宝相庄严”、“祖师堂”、“弥勒内院”额。是月,日本佛教天台宗参拜团至大佛寺,参拜智者大师法塔。

1989年12月起,进一步整修大佛。

1991年,住持悟道正式升座,重裱石弥勒大佛金身,新建大雄宝殿。

2010年10月,传实升座。

2013年,新昌大佛寺石弥勒像、千佛岩造像被国务院核定并公布为第七批全国重点文物保护单位。

(来源:2015年10月21日《中国社会科学报》)

(编辑:霍群英)

1.来源未注明"世界宗教研究所"的文章,均仅代表作者本人观点,不代表世界宗教研究所立场,其观点供读者参考。

2.文章来源注明"世界宗教研究所"的文章,为本站写作整理的文章,其版权归世界宗教研究所所有。未经我站授权,任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明出处及链接(URL)

3.除本站写作和整理的文章外,其他文章来自网上收集,均已注明来源,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理,谢谢。

永久域名:iwr.cass.cnE-Mail:zjxsw@cass.org.cn版权所有:中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备05072735号-1