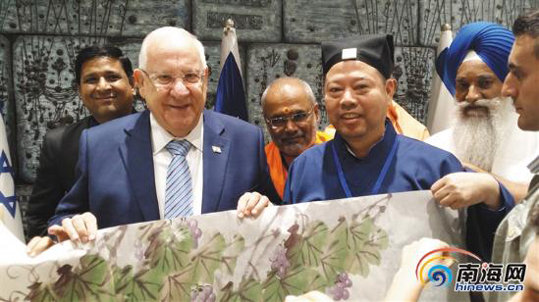

陆文荣会长(前右一)向以色列总统鲁文·里夫林(前左一)赠送礼物

9月11日至15日,由以色列外交部、美国犹太人协会与世界宗教领袖联盟联合举办的“宗教与文明”大会在以色列举行。中国道教协会副会长、海南省道教协会会长、海南玉蟾宫住持陆文荣出席大会,并受到以色列总统、总理的亲切接见。

据悉,本次大会有来自中国、印度、韩国、日本、美国、加拿大、缅甸等国的近40位宗教领袖代表出席,大会旨在搭建传统宗教领袖交流平台,促进世界和平。会议期间,陆文荣作了题为“道教传统世界玄同”的主旨发言,提出人类其实是一个命运共同体,而所谓文明,最本质的含义应该就是不断建构并且完善和谐的相处之道,在与会宗教领袖中产生深刻共鸣。日前,记者专访了从以色列归来的陆文荣,讲述中,领略了他的“玄同”世界。

文明的本质是建构和谐的相处之道

记者:听了您的演讲,您多次表现出对“玄同”世界的希冀。那么,到底何为“玄同”?

陆文荣:《道德经》有云,“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同”。作为中国源远流长的传统宗教,道教始终呈现出与这次会议相一致的内在精神,即一方面关切充满纷争和冲突的现实社会,另一方面又锲而不舍地追求人与人、人与自然相和谐的“玄同”理想。

千百年来,我们无不遵循《道德经》的谆谆教诲,挫锐解纷、和光同尘,引导着我们以超越现实的眼界关注现实,探寻化解现实纷争的可能途径。

记者:如您所说,理想中“玄同”的和谐世界,乃是从纷争得以化解的现实世界脱胎而出,像蝉蜕一样,超越旧躯壳,重获新生。

陆文荣:众所周知,我们都生活在同一个世界里,这个不言而喻的事实,造就了人类特有的文明张力,即一方面,由于我们只能生活在同一个世界,所以时常会围绕生活资源、生存空间等等,发生摩擦、纷争甚至冲突,相对于我们所需要的资源和空间而言,世界似乎太小了;另一方面,同样由于我们只能生活在同一个世界里,自己不可能逃离这个世界,他人也不可能被排挤出这个世界,所以我们必须找到一个超越纷争、化解冲突的相处之道,发挥人类智慧的独特作用,让生存和生活的世界就地放大。

所以,只要我们关注这个现实的世界,我们就必然会发现,纷争乃至针锋相对的冲突,随时随地都可能存在,而我们所当做出的选择,就是收敛自我意志的光芒,尊重万物形态和性格各有差异的存在状态,通过寻求和解的不懈努力,朝着“玄同”的目标,化解纷争和冲突的层层纠结。也正是在这个意义上,我们能够深入理解,人类其实是一个命运共同体,而所谓文明,最本质的含义应该就是不断建构并且完善这样的相处之道。

为了建构人与人的相处之道,人类发明了许多卓有成效的方式方法。举例来说,科学技术像是生活资源的增值器、生存空间的扩大器,不断纾解资源和空间的紧张;而法律、政治等则从建构秩序的角度表现出相处之道的价值,一个法律和政治秩序良好的社会共同体,可以有效地管控纷争和冲突,资源和空间可以得到合理的利用。

人类其实是一个命运共同体

记者:“宗教与文明”是本次大会的主题,在您看来,在漫长的人类文明史上,宗教是如何发挥作用的?

陆文荣:科学技术等建构了人与人之间的相处之道。同时,这些也带有工具理性的特质,既可以用来兴善,也可能用于作恶,例如科学技术,许多成果都被用来增进民生福利,但也有些只是杀人的利器……正是这些文明史上的经验和教训,让我们越来越强烈地意识到,在所有这些工具理性的前面,我们需要有一盏价值理性的引路明灯,让我们能够衡量工具理性为何而用,又如何使用。一定程度上,宗教信仰在历史上是被作为价值理性的引路明灯得以传播的。站在历史的视角来看,就道教信仰而言,传承价值理性以探寻化解现实纷争的道路,首先意味着要充分认识到人类其实是一个命运共同体,其次意味着要培护人类命运共同体,必然的方向性选择是“玄同”,而不是竞争逻辑下的征服。

记者:能否具体阐述您说的人类命运共同体?

陆文荣:从情感上体会人类命运共同体,应该不是一件很复杂的事。中国古代有一句老话,“人同此心,心同此理”。同情之心、恻隐之心,在中国的文化传统里被认为是人类的天性,一个人只要还保留着这份天性,自然就会对人类命运共同体产生共鸣。而从理论上理解人类命运共同体,则有各种宗教传统为我们提供异常丰富的思想资源。如在道教信仰世界里,宇宙万物的造化,贯穿着大道的生生不息之意,生命是宇宙生机的成果。本着这样的信仰来理解,不仅人类是一个命运共同体,日月星辰、天地万物也与人类是一个共同体。

记者:既然人类都是同胞,万物与我一体,那么对于建构或者培护人类命运共同体,在情感和理智上就应该没有任何障碍了?

陆文荣:在中国的文明史上,儒家和道家始终相伴而行,思想理论上可以相互补充,在汉语世界里,习惯上就称作“儒道互补”。《道德经》第五十四章说,“修之身,其德乃真。修之家,其德乃余。修之乡,其德乃长。修之国,其德乃丰。修之天下,其德乃普……”。从个人、家庭、乡里到国家、世界,道家同样尊重社会固有的结构和秩序,而且同样以道德修养为基础,但道家所选择的,不是将特殊的道德修养推广、扩散为普世的道德模式,而是从个人真实的道德感悟出发,向家庭、乡里、国家、世界寻求印证。

追求普世性,无疑是道教的信仰和精神方向,而真正的普世性,只能从“以天下观天下”的广袤视野中得来。当我们以世界的眼界来观摩世界,而不以小我的独特视角来揣测世界时,人类作为一个命运共同体,或许就能在“玄同”的意义上朗现出来。

守望“玄同”世界到来

记者:文明具有多样性,就如同自然界物种的多样性一样,一同构成我们这个星球的生命本源。我们应该开展文明对话,倡导包容互鉴,一起挖掘民族文化传统中积极处世之道同当今时代的共鸣点。作为中国道教协会副会长、海南省道教协会会长、海南玉蟾宫住持,能否谈谈您受邀出席大会的感受?

陆文荣:这次大会有来自中国、印度、韩国、日本、美国、加拿大、缅甸等国的近40位宗教领袖代表出席,旨在搭建传统宗教领袖交流平台,追寻全球性改善为己任,促进世界和平。大会中,我作了发言,告诉大家我来自亚洲南海之滨美丽的海南岛,信仰历史悠久的道教,内心倍感自豪。同时,大会让我有机会聆听宗教领袖们本着各自的传统以思考当代社会问题的真知灼见,我深感荣幸。

更重要的是,从会议有益的交流和相互启发中,我既深切感受到不同宗教传统各自表述的魅力,也感受到面对同一个时代现实的共同关切,大家维护友善的自然环境以及和平的共同愿景,这与我的道教信仰是吻合的,所以对于这次会议,我的內心充滿愉悅。 “玄同”境界不排斥物质文明的自然发展,但也不依赖物质文明的苛刻条件。《庄子·山木》里讲述了这样一个引人遐思的故事,说是在中国的南部有一个“建德之国”,那里的民众很淳朴,少私而寡欲,只知劳作却不知私藏,知道给予却不求回报,没有太多的是非讲究,也没有什么禁忌束缚,行为都自由自在,却又合乎“道”的规范,“与道相辅而行”。我学习道教并且常住的海南玉蟾宫也在中国南部,所以玉蟾宫的道友们一直在追慕“建德之国”的遗风,以此继承道教的传统,守望“玄同”世界的到来。借此机会,我也诚恳邀请宗教领袖们在方便的时候,到海南玉蟾宫做客。(文/《海南日报》记者金昌波)

(来源:《海南日报》,引自南海网)

(编辑:霍群英)

1.来源未注明"世界宗教研究所"的文章,均仅代表作者本人观点,不代表世界宗教研究所立场,其观点供读者参考。

2.文章来源注明"世界宗教研究所"的文章,为本站写作整理的文章,其版权归世界宗教研究所所有。未经我站授权,任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明出处及链接(URL)

3.除本站写作和整理的文章外,其他文章来自网上收集,均已注明来源,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理,谢谢。

永久域名:iwr.cass.cnE-Mail:zjxsw@cass.org.cn版权所有:中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备05072735号-1