摘要:宗教性测量是一切宗教社会学定量分析的基础,但是有关中国人宗教性测量的研究还为数不多。本文提供了一个中国人宗教性测量的新方案: 基于神灵的宗教测量。在西方社会,基于宗派归属进行分类一直是宗教测量的基础,也长期被中国的同行所借鉴。然而这种方式默认了宗教信仰在东西方社会的同质性,存在一定的缺陷。在中国家庭追踪调查中,我们通过轮换问题对两种测量方案进行了实验和比较。研究发现,基于神灵的测量方案优于基于宗派的测量方案。为了证明这一点,文章提供了测量混合信仰、佛教、基督教的三个例证。新方案有助于解决关于宗教的认知和敏感性问题,能够回应一些看似无解的争论,给宗教研究带来了新的洞见。

关键词:宗教性测量;神灵;中国家庭追踪调查

作者:卢云峰,中华民族共同体与多民族文化繁荣发展高端智库研究员,贵州民族大学社会学院教授,北京大学社会学系教授、博士生导师; 盛禾,北京大学社会学系博士研究生。

一、引言

宗教性的测量是宗教社会学定量研究的根基。测量宗教性实质上是界定研究对象的过程,如果测量存在偏差,混淆了个体是否信仰宗教、信仰什么宗教,那么其他的问题就无从谈起。因此,如何在问卷调查中对宗教性进行测量不仅是一个技术问题,更是理论问题。

早在20世纪中叶,宗教性的测量就在西方兴起。在宗教研究的个人取向和量化取向推动下,20世纪60年代一系列量表被陆续开发用以考察个体的宗教特质。这些量表涉及信仰、实践、体验、动机等不同维度,大都采用史密斯(Smith)的宗教分类方案,将宗教划分为新教(基要派、温和派、改革派)、天主教、犹太教、其他宗教、无宗教信仰。[1]这一点不足为奇,因为早期的宗教性测量大多建立在基督教宗派主义之上,带有明显的西方中心色彩。尽管其后有学者提出要将种族和宗教少数群体纳入分类之中,但总体而言这套以宗派为中心的测量方案在西方被证明是有效且可信的。与西方相比,中国的宗教性测量起步较晚。早期的测量方案直接借鉴了西方惯例,即对受访者的宗教归属进行提问。例如,最常用的问题是“您的宗教信仰是什么”或者“您信仰哪种宗教”,选项设置为佛教、道教、基督教、天主教、伊斯兰教、其他。基于这一问题的研究也大多区分信教者和无宗教信仰者,继而将为数不多的信教者归入边界清晰的宗教派别之中。

宗教性的测量不仅涉及到问卷调查技术,其背后更有深厚的理论渊源,对宗教测量的革新有助于推动西方概念的中国化、本土化与操作化。那么究竟如何更好地对中国人的宗教信仰进行测量?我们提出了一套基于神灵[2]而不是基于宗派的测量方案,并在中国家庭追踪调查(CFPS)中展开试验。具体而言,2012年和2016年采取宗派本位的提问方式,询问受访者“您属于什么宗教”;2014年和2018年则设计了神灵本位的提问方式,问题设置为“您信什么”。2020年第五轮调查调查则随机采用两种提问方式进行数据采集,即一半采用宗派本位,另一半采用神灵本位。在选项设置上,尽管2014年、2016年均为多选题,但是多选的情况并不理想。2018年改进采用了组合单选的形式,减少了受访者在填答问卷时可能出现的少选、漏选或只选排在前面的选项等现象。

本文主要论证从基于宗派到基于神灵这一视角的转换及其优势。以混合信仰、佛教、基督教三类宗教信仰的测量为案例,考察已有测量工具所面临的困难,并探讨这种视角的转换以及问卷工具改进的意义何在,何以帮助我们解决看似无解的争议,何以推进原本陷入迷雾的认识,何以更加贴近社会事实本身。

二、混合信仰的测量:中国人真的无信仰吗?

中国社会中有无宗教始终是一个争讼不休的话题。从历史上看,“中国无宗教论”[3]具有压倒性优势。推崇这一观念的主要有三类人:一是来华的传教士,他们发现中国人的信仰不同于西方组织化的一神教,于是将其归结为“迷信”;二是早期西方汉学家,他们认为宗教在中国社会中地位并不突出;三是近代中国学者,如胡适曾认为中国是个没有宗教的国家,中国人是个不迷信宗教的民族。然而上述观点似乎与人们日常生活中的切身观察以及诸多定性的研究结论相去甚远。经验研究往往描绘出一派如火如荼的宗教景象:庙堂、幡塔、寺庵处处都是,各种神灵应有尽有,各大寺庙香火不断、信众络绎不绝,算命、测字、看风水、祭祖等宗教实践随处可见。杨庆堃对此指出,在西方占主导地位的是独立宗教(Institutional religion),而中国最有影响力的是混合宗教(Diffused religion),它们常常与世俗制度紧密联系在一起,背后暗含着一套支配着中国人行动的超自然观念[4]。那么,中国社会的宗教性究竟如何?

伴随着近年来一系列大型社会调查的开展,数据发现80%以上的中国人没有宗教信仰。这似乎是对中国无宗教论极为有力的支持。然而,这些测量方案大多模仿了西方的路径,特点有三:一是在提问中包含“宗教”字眼,二是选项基于宗派设计,三是采用单选的形式。然而面对这样的问卷,受访者往往相当困惑。问题在于,中国的普通民众对“宗教”这一概念有清晰的认知吗?他们能够顺利地将自己的信仰归入某一具体类别吗?他们的信仰只能是单一维度吗?

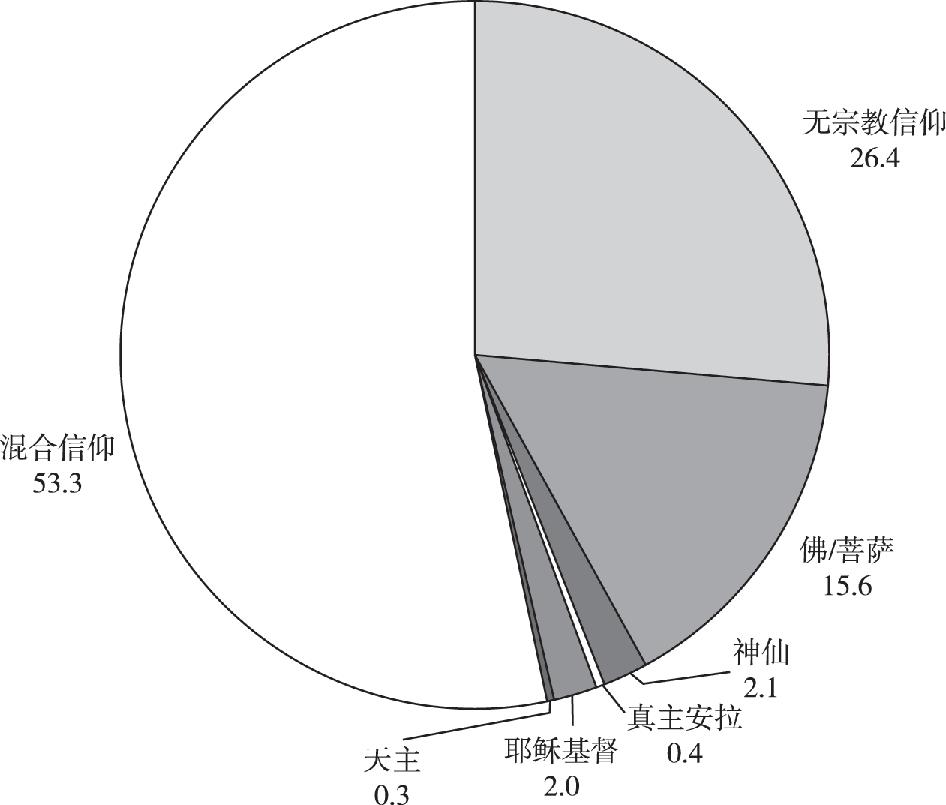

上述问题的答案均为否定,解决中国有无宗教之争论的关键在于将这些问题的考量纳入测量之中。为了弥补已有测量方案的缺陷,CFPS2018年的宗教板块设计了八道组合单选题,依次提问受访者“您是否相信佛或菩萨,神仙,真主安拉,天主,耶稣基督,祖先,鬼,风水”,选项为“是”或“否”。图1展示了2018年中国宗教信仰分布的状况。[5]

图1 中国宗教信仰分布状况,CFPS201

我们首先考察独立宗教。数据显示,15.6%的受访者表示信仰佛或菩萨,2.1%的受访者信仰神仙,2.0%的受访者信仰耶稣基督,0.4%的受访者信仰真主安拉,0.3%的受访者信仰天主。如果与2012年的数据进行对比[6],不难发现部分独立宗教所占比例大幅增加。这是否意味着这些宗教信众出现了快速增长呢?尽管数年之间个体的宗教信仰可能发生改变,但是数值的增加更可能源自于测量的改进,视角的转换帮助我们挖掘出了隐藏的信仰者。由于2012年的问卷基于宗派进行提问,而2018年改为基于神灵提问,上述结果意味着有相当一部分受访者虽然声称自己并不归属于五大宗教,却相信具体的神灵,如认为自己信菩萨但是不信仰佛教。这一数值的增长证明了中国人对宗教的认知更可能是基于神灵而不是基于宗派的。[7]我们的追踪数据也印证了这一点,同是基于宗派提问的2012年与2016年五大宗教的比例没有发生较大改变,同是基于神灵提问的2014年与2018年独立宗教的比例也较为稳定,但是跨轮次的两种测量方案之间的差距却很大。

接下来,我们聚焦混合信仰的问题。“混合宗教”这一概念最早由杨庆堃提出,用以说明在中国“宗教制度和世俗制度是混合在一起的。”[8]当然,杨氏也探讨了中国社会中信仰的多元性问题。需要特别澄清的是,由于无法直接从数据出发探讨宗教与世俗制度的关系,本文使用的“混合信仰”概念是指多种宗教信仰之间的混合,其所指的范畴与民间信仰大致相同,只是基于学理上之连续性和积累性的考虑,我们采用了“混合信仰”这一概念。CFPS2018年的数据显示,全国仅有26.4%的受访者被认定为无宗教信仰者,远远低于以往数据所估计的八成。为何数据悬殊如此之大?关键就在于混合信仰的测量。一方面,2018年的问卷通过增加“风水”、“鬼”两道题目帮助我们识别出了一些民间宗教信仰者,而这些人之前往往被模糊地归入了无宗教信仰的类别中。也即并非很大一部分人没有宗教信仰,只是它们并不信仰独立宗教。另一方面,2018年将宗教信仰这一道多选题改成了八道组合单选题,便于观察到多种信仰之间的排列组合。研究发现,仅25.7%的受访者只选择了一种信仰,其余近一半的受访者信仰两种或两种以上的宗教。甚至还有一部分受访者选择了6至8种宗教信仰,也即“什么都信”[9]。

混合信仰的测量较好地帮助我们解决了一个事实问题:中国社会并非没有宗教信仰,混合信仰是中国的主流。混合信仰不同于独立宗教,它没有排他性的宗教组织,亦没有严格的人员准入门槛。这也就是为什么对中国人而言,以组织成员资格来判定宗教并不是十分理想的做法。在澄清这一事实的过程中,视角的转换起了重要作用。基于宗派的测量方案有其固有的缺点,即假定中国人清晰地知道自己的宗教归属;然而受到多神教传统的影响,大多数中国人只关心他们信的是什么神灵,并不关心自己到底属于哪种宗教。因此,基于神灵的测量方案更加符合中国人的信仰特点。

三、佛教信众规模的估计:一个难题

佛教信众的测量及其规模的估算一直是学界的一个难题,难点在于无法对这一群体划定明确的边界。即使是最权威的官方文件也无法对佛教信众人数进行估算,2018年国务院新闻办公室发表的《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书指出,“中国主要有佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教等宗教,信教公民近2亿,宗教教职人员38万余人。佛教和道教信徒众多,但普通信徒没有严格的入教程序,人数难以精确统计。”[10]汲喆的研究也表明,成为佛教信众基本上是一种主观态度,不一定要通过正式仪式皈依佛教。普通信徒还可能为了和特定的寺院和师父建立个人联系而重复“皈依”,甚至拥有多个法名。[11]由于佛教在中国影响广泛,一些国人习惯自称佛教信众,但他们既不读佛经,也没有吃素,更谈不上经常性礼佛。也就是说,中国自我宣称的佛教信众在宗教实践以及成员资格方面较为松散。然而就算是以自我宣称来进行界定,佛教信众的自我认同也颇为复杂。瞿海源根据“台湾地区社会变迁基本调查”发现,在台湾地区20岁以上人口中,自我认定为佛教信众的人数占47%。其中固然有真正的佛教信众,但实际上有三分之二应该是民间信仰,或其他宗教的信徒。[12]利马斯特和胡安宁的研究也表明,佛教身份与民间信仰参与存在正相关。在信仰方面,那些信奉佛教的人往往也会信仰祖先、鬼、命运等;在实践方面,佛教信众也会在家中摆放祖先的牌位、烧香、算命等等[13]。

更加令人困惑的是,问卷调查在佛教信众的测量上常常失灵。一项台湾地区社会变迁调查显示,1984年台湾地区的佛教信众比例高达近50%。比例如此之高是因为佛教在台湾社会影响深远,人们往往认为自称佛教信众是满足社会期待的行为。但是到了2009年,调查发现台湾地区佛教信众比例下降到不及20%,似乎几十年间出现了急剧衰落。然而事实却恰恰相反,在那三十年中佛教在台湾不仅没有衰落,反而日益兴盛,社会影响持续增加。这一矛盾该如何解释?原因在于发生改变的并非信仰,而是人们对信仰的认知。随着社会调查的日益频繁,在不断回答是否吃素、是否拜过师父、是否定期礼佛等问题后,受访者逐渐调整了自己对佛教信众定义的认知。许多混合信仰者不再宣称自己信仰佛教,于是佛教信众整体比例下降,而虔诚度高的佛教信众比例增加。

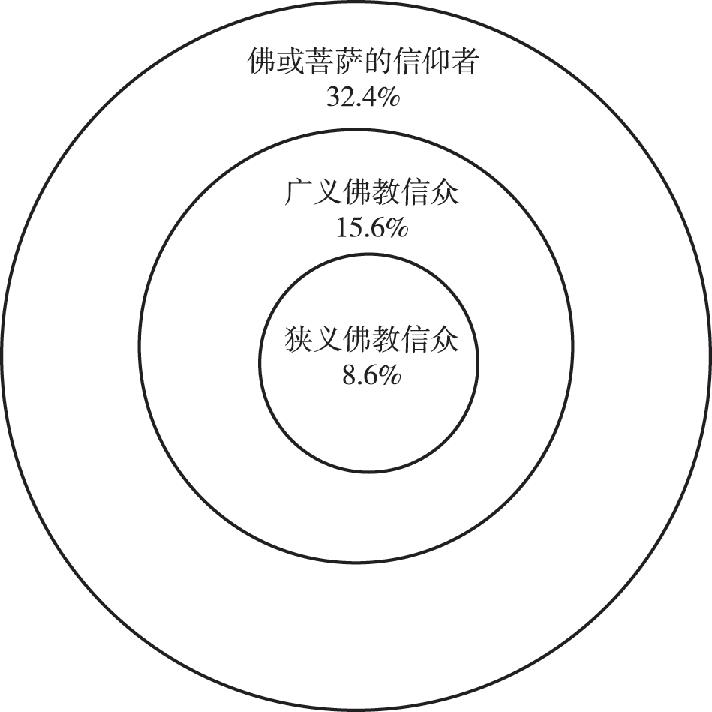

由此可见,仅凭主观的宗教信仰来认定佛教信众会受到认知问题的干扰。修正性的做法是在调查过程中悬置是否为佛教信众的问题,而让研究者基于一套标准事后进行判断。我们的方案采用了信仰(belief)与实践(practice)两大标准,图2展示了同心圆式的对佛教信众的三种估计。首先,测量的起点是自我声称的宗教归属,也就是问卷中自答的部分。针对“您是否信仰佛或菩萨”这一问题,只要是选择了“是”这一选项的受访者都被认为是自我声称信仰佛或菩萨的人。2018年的数据显示,32.4%的受访者宣称信仰佛或菩萨。由于这种估计方式标准是个人的宗教认同,因此框定的范围最广。然而,这种估计方式也存在问题,没有考虑到多种信仰混合的状况。2018年的问卷允许人们同时勾选多种信仰,而对于多选者的信仰状况就需要进行甄别。举个例子,假设受访者同时选择信仰佛或菩萨以及信仰耶稣基督,在现实中他既不能划分为佛教信众也不是基督徒,而是一位民间信仰者。正是由于混合信仰无法直接进行单一归类,所以我们需要对估计1进行修正,在估算“广义佛教信众”的时候将声称同时信仰两种及以上制度性宗教的受访者排除在外。这样一来规模减少近一半,“广义佛教信众”的比例仅占总体的15.6%。如果以国家统计局公布的2018年末总人口为基数来估算[14],则从广义上讲2018年我国佛教信众规模约为2.18亿。

图2 佛或菩萨的信仰者、广义佛教信众、狭义佛教信众构成示意图

以上两种估计主要建立在自答的宗教信仰归属层面,但是仅仅声称自己信仰佛教却从来不参与任何烧香拜佛活动的人很难称得上是事实上的信徒。也就是说,广义佛教信众的估计可能还是大大高估了佛教信众的人数。如果从狭义上定义佛教信众则不仅需要有对宗教身份的主观认同,还需要一定的宗教实践。遗憾的是,2018年的调查问卷中并没有包含宗教实践参与的问题。但是由于CFPS是追踪调查,我们假定被访者在短期内对于某些问题的回答具有相对稳定性,因而对这一问题采用CFPS2016的数据进行插补。2016年的调查针对不同宗教的参与频率进行了跳转分流,对于信仰佛教、道教和祖先的受访者提问其烧香拜佛的频率;而对信仰基督教、天主教、伊斯兰教的受访者提问其礼拜的频率。在数据处理上,我们对选项进行了合并。由于佛教有每个月初一或者十五“拜拜”的习俗,故将“烧香拜佛”频率在一月一次及以上的类别进行合并,分为“一月一次及以上”、“不足一月一次”以及“从不”三个类别来界别他们的活跃度。数据显示,广义佛教信众中有17.8%的受访者较为活跃,而44.7%的受访者表示自己从来没有参与过烧香拜佛的活动。如果加入宗教实践的标准,将没有烧香拜佛的受访者排除在狭义佛教信众之外,则狭义佛教信众占总人口的8.6%,同样依照总人口进行估算规模约为1.21亿。

需要指出的是,上述三种估计其实都是对佛教信众规模的“点估计”,与总体之间可能会存在一定的误差。但是这样的尝试是有意义的,为我们测量与估算佛教信众的规模提供了一种科学可行的办法。这种同心圆式的估算办法一方面展示了佛教信众内部构成的复杂性,另一方面也通过将佛教信众边界的界定从前置转为后置,从而解决了可能存在的认知问题。

四、基督徒的测量:如何化解“数字之争”

相比于佛教信众的测量,基督徒的测量走在了前面,对基督徒的规模已经存在诸多有争议的估算,也即“数字之争”。根据我国政府公布的数据,2005年我国信仰基督教的人数达1600万,教堂及活动点总数超过5万个,有近3000年牧师,1.5万名教职人员和近11万名义工。[15]2018年《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书称我国已有3800多万名基督徒。[16]相比于中国政府官方估计的数据,海外一些宣教机构的估计则更为大胆。早在2001年就有估计宣称中国有八千万人信奉基督宗教,且基督教发展速度极快[17]。到了2010年,亚洲丰收会的报告认为中国有8350万名新教徒,其中包括5400万名“家庭教会”成员。[18]世界基督徒资料库也宣称中国基督徒总数超过1亿人,其中“家庭教会”成员有7000万人。[19]显然,这些差异化的数字背后既有客观原因,亦有主观考量。客观原因主要是统计范围与统计方法的差异,如中国官方数据主要来自中国基督教三自爱国运动委员会,方法是通过“数人头”的方式层层上报,然后进行汇总估算。而海外宣教机构在统计的时候将处于灰色地带的“家庭教会”以及独立教会也包含在内,其数据来源与统计方法大多没有明确公布。主观考量则更多牵涉到数字背后的政治与信仰,从宗教管理部门来讲,他们不希望基督徒规模过大,因为这很可能会被解读为他们工作不力。相反,海外宣教机构往往倾向于高估中国基督教的规模,既证明了自己的事工果效,也刺激了传教的热情。那么在众说纷纭之下,当代中国到底有多少基督徒?

为了使这一问题回归学术范畴,避免因立场导致的言人人殊,我们采用中国家庭追踪调查数据这一公开且具有全国代表性的数据对基督徒的规模进行测量。实际上2016年我们已经进行过相关尝试[20],使用2018年的数据能为探索我国基督徒规模的问题提供进一步的依据,也便于观察结果的稳定性。在2018年CFPS的调查中,我们以神灵本位的提问方式询问受访者是否信仰基督耶稣。新数据的纳入使得CFPS的四次调查形成了两套较为完整的测量方案:2012年和2016年是基于宗派的测量,2014年和2018年是基于神灵的测量,可以探索视角的转换带来的优势。另外,加入新轮次的数据有助于我们进行跨轮次的追踪研究。需要特别指出的是,基督教在中国具有社会或政治敏感性,很多基督徒来自家庭教会,他们不属于“三自”教会系统;因此这些信徒往往会在问卷调查中隐瞒自己的宗教身份,这就导致基督教徒人数往往被低估。而上文提及的基于神灵的提问方式以及多轮次数据比照恰恰能够部分解决这一问题。

具体而言,我们仍然依照宗教归属与宗教实践两大标准对基督徒进行估计。从宗教归属出发可以定义出“公开的基督徒”和“名义的基督徒”[21]。“公开的基督徒”是指在2018年问卷调查中回答自己信仰耶稣基督的人,占总样本的1.98%。由于CFPS是追踪调查,我们综观四次调查数据,将其中至少一次回答信仰基督教或者“基督教的上帝”、“基督耶稣”的受访者定义为“名义的基督徒”,其比例为3.17%。当然,这种定义的方式相当宽泛,更为严格的测量是四轮调查中至少有两次选择基督教,此时该比例下降至2.38%。而参与了四轮调查的2018年追踪被访者中一以贯之选择基督教信仰的比例仅为0.63%。除了上述公开宣称的基督教徒之外,还有些人不愿承认自己的宗教身份。为了找出这些“隐藏的基督徒”,我们利用了CFPS2014年和2018年的追踪数据,这两年都是基于神灵的测量,但是2018年采用了逐一提问的方式。以2018年的数据为基础,我们将那些在2018年选择不信耶稣基督却在2014年选择信基督教上帝的人视为“隐藏的基督徒”,这部分人群约占总样本的0.66%。除此之外,宗教实践维度也可以帮助我们对基督徒的内部构成有更为深入的认识。如果我们将宗教实践频率在每个月两三次及以上视为较为频繁的话,调查显示有些人虽然自称无信仰[22]但是其宗教实践类似于基督徒每周礼拜的习惯,我们猜测这些人可能也是“隐藏的基督徒”。但是由于2018年没有提问宗教实践相关问题,我们沿用2016年的宗教实践较频繁的无信仰者比例,以2018年基数计算得到比例0.24%。将上述两种测量方式进行合并得到“隐藏的基督徒”的比例为0.9%。同样地,根据宗教实践的频率我们可以衡量基督徒的虔诚程度,我们以同一标准将宗教实践较为频繁的名义基督徒视为“虔诚的基督徒”,研究发现基督教的比例缩小至1.47%。

至此,我们对我国基督徒的百分比形成了四个估计,根据2018年估计的全国总人口可以相应计算基督教的规模(见表1)。此外,我们可以将“公开的基督徒”与“隐藏的基督徒”相加作为“估计5”,对应的规模约为4019万。这一估计比较好地描述了中国当前基督徒规模的总体情况。其中,“公开的基督徒”比例大致在2%左右,1%左右可能是基督教信仰不稳定或者有实践而宣称无宗教的“隐藏的基督徒”。这样的结果非常有意思,通过视角的转换使基督教在政治上“脱敏”,逐步切近真相。也为数字之争提供了一个科学中立的解答,使这一问题也摆脱敏感的意气之争。另外,CFPS的追踪特性也有利于把握基督徒规模的变化趋势,从2016和2018年的数据来看,基督教的比例总体保持稳定,具体数值的增加源于人口基数的增长。未来我们将持续关注这一趋势。

表1 我国基督徒的规模估计

|

估计类型 |

估计方法 |

百分比(%) |

规模(万人) |

|

估计1 |

公开的基督徒 |

1.98 |

2763 |

|

估计2 |

名义的基督徒 |

3.17 |

4423 |

|

估计3 |

隐藏的基督徒 |

0.9 |

1256 |

|

估计4 |

虔诚的基督徒 |

1.47 |

2051 |

|

估计5 |

公开+隐藏的基督徒 |

2.88 |

4019 |

五、结论与讨论

本文提出了一个新的中国人宗教性测量的研究视角:基于“神灵—宗教实践”的测量方案。这项测量方案最初源于田野实践,经验观察发现大多数中国人仅仅关心他们信的是什么神灵,并不在意自己的宗教归属,更很少加入某个宗教组织。“神灵—宗教实践”的测量与西方“宗派—成员资格”的测量侧重点完全不同,是对宗教测量的本土化和操作化实践。将这样一种研究视角纳入问卷调查之中,被证明是行之有效的。

结合中国家庭追踪调查数据,本文主要提供了三个例证。一是对混合信仰的测量上,我们发现“近八成中国人没有宗教信仰”是一个假命题。如果基于神灵进行提问,信仰宗教的比例较之基于宗派进行提问出现大幅增加。当“风水”、“鬼”等民间信仰被纳入问卷之后,许多民间信仰者从之前的无宗教信仰者中被分辨出来。而当将选项变成组合单选的形式之后,个体信仰上的混合成为一个普遍现象。总而言之,中国社会并非没有宗教信仰,混合信仰是中国的主流。二是试图为佛教信众规模的估计提供了一种科学的办法。由于佛教信众自我宗教归属复杂,组织成员资格松散,无法适用于西方“宗派—成员资格”的测量方案。基于“神灵—宗教实践”的测量方案,我们可以给出佛教信众规模的渐进式估计。只考察自我声称的信仰,则32.4%的受访者宣称信佛和菩萨。若再考虑宗教混合的因素,排除信仰多种制度性宗教的人,那么广义佛教信众比例为15.6%,规模约为2.18亿。如果再加入宗教实践维度,排除没有宗教实践的人,那么狭义佛教信众的比例为8.6%,人口约1.21亿。三是探讨了基督徒测量的“数字之争”。不论是政府公布的数据,还是海外宣教机构对基督徒人数的猜测,都受到统计方法与主观考量的影响。而我们采用科学严谨的社会调查数据力图使该问题回归学术范畴。利用CFPS追踪数据的特性,我们对基督徒的规模给出了五种估计。“公开的基督徒”是指在问卷调查中回答自己信仰基督教或者基督耶稣的人,在四次调查中这一比例都在2%左右。这也说明基督教对基于宗派的测量方案具有一定的洽适性,用宗派与神灵测量差别不大。“名义的基督徒”是指在四轮调查中至少一次回答信仰基督教的人,比例为3.17%。由于四次调查视角跨度较大,因此这种估算较为宽泛。“隐藏的基督徒”比例为0.9%,纳入实践维度后“虔诚的基督徒”比例为1.47%。最后,我们将“公开的基督徒”与“隐藏的基督徒”相加,对应的规模约为4019万,这一估计较好地估算了中国当前基督徒规模的总体情况。

从上述例证不难看出,基于“神灵—宗教实践”的新视角具有突出优势。它可以解决事实性问题,澄清问题的真相。当我们发现定量研究的结果与经验事实不一致的时候,不要急于否定经验事实,也可能是我们的测量工具造成了对事实的遮蔽。中国人不是没有宗教信仰,而是基于“宗派—成员资格”这一工具的信度与效度不足以揭示事实。另外,新视角还解决了对宗教的认知问题,从宗派到神灵是认知的转变,从前置佛教信众判定问题到后置给研究者来归类也是解决认知问题的有效方法。另外,这种新视角一定程度上缓解了敏感性的问题。通过回避“宗教”这一学术性的概念,受访者不会被置于需要暴露宗教身份的压力中,也不会因为宗教之间的排他性假设而让受访者两难。出于论述的方便,我们在三个例证中进行了对应的论述,但其实在每一例证中都兼具这些优势。

综上,本文主要考察了宗教性测量的视角的转变,论述了基于神灵的提问方式的改变如何能够给我们带来新的洞见,回应看似无解的争论,使很多困惑各界的问题迎刃而解。随着宗教测量方法的不断改进,未来可能会有更多的问题需要探讨和修正,也希望这种改进测量工具的努力与研究视角的转化能够为“求真”的进程做出一份贡献。

注释:

[1]吴越:《宗教性的测量:历史与脉络》,《世界宗教文化》2018年第6期。

[2]需要说明的是,这里的神灵是一个统称,也包括风水、鬼等超自然信仰。

[3]张志刚:《“中国无宗教论”反思》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2013年第3期。

[4]C.K.Yang,Religion in Chinese Society:A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors.Berkeley:University of California Press.1961.

[5]数据已经过权数和抽样设计调整。

[6]卢云峰:《当代中国宗教状况报告——基于CFPS(2012)调查数据》,《世界宗教文化》2014年第1期。

[7]张春泥、卢云峰:《如何在社会调查中更好地测量中国人的宗教信仰?》,《社会》2018年第5期。

[8]刘创楚、杨庆堃:《中国社会从不变到巨变》,香港中文大学出版社,2001年。

[9]Chunni Zhang,Yunfeng Lu and He Sheng.Exploring Chinese folk religion:Popularity,diffuseness,and diversities.Chinese Journal of Sociology,7(4),2021,pp.575-592.

[10]http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1626514/1626514.htm,国务院新闻办公室门户《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书。

[11]Zhe Ji,Secularization as Religious Restructuring:Statist Institutionalization of Chinese Buddhism and Its Paradoxes.In YANG M.(Ed.),Chinese Religiosities:Afflictions of Modernity and State Formation.University of California Press,2008,pp.233-260.

[12]瞿海源:《台湾宗教变迁的社会政治分析》,桂冠出版社,1997年,第4页。

[13]Reid J.Leamaster and Anning Hu,Popular Buddhists:The Relationship between Popular Religious Involvement and Buddhist Identity in Contemporary China.Sociology of Religion 75(2):234-259,2014.

[14]2018年年末全国人口数量约为139538万人,本文的人数规模估计以此为基础,下同。参见国家统计局:https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=%E6%80%BB%E4%BA%BA%E5%8F%A3,访问时间2020.11.22。

[15]卢云峰、张春泥:《当代中国基督教现状管窥:基于CGSS和CFPS调查数据》,《世界宗教文化》2016年第1期。

[16]国务院新闻办公室门户《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书。http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1626514/1626514.htm,访问时间2020.11.22。

[17]Patrick Johnstone and Jason Mandryk,Operation World,Westmont:Intervarsity Press 2001.David Aikman,Jesus in Beijing:How Christianity is Transforming China and Changing the Global Balance of Power,Washington,D.C.:Regnery Publishing,2003.

[18]Paul Hattaway,How Many Christians are There in China?.Asia Harvest,2010.

[19]Conrad Hackett,Brian J.Grim,Vegard Skirbekk,Macin Stonawski,and A.Goujon,Global Christianity:A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population,Pew Research Center,2011.

[20]卢云峰、吴越、张春泥:《中国到底有多少基督徒?——基于中国家庭追踪调查的估计》,《开放时代》2019年第1期。

[21]本文对基督徒的区分与命名与2016年的测量是一致的,即“公开的基督徒”(open Protestants)和“隐藏的基督徒”(hidden Protestants)、“名义的基督徒”(nominal Protestants)和“虔诚的基督徒(committed Protestants)。

[22]由于2018年缺少宗教实践的数据,我们只能退而求其次直接使用2016年宗教实践的比例。这样的做法基于以下几个假设:一是假定被访者在短期内对于某些问题的回答具有相对稳定性;二是两年抽样的样本在分布上具有一定的同质性。下文中对基督徒实践的测量也基于上述假设;三是2018年可以与2016年使用相同的“无宗教信仰”的定义,也即将2018年选择五大宗教之外的看作无信仰者。

(来源:《世界宗教研究》2023年第9期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计