摘要:《开宝藏》存世刻本不多,学界始终期待有更多的刻本出现。本文在回顾前人关于西域出土《开宝藏》残本研究的基础上,介绍新见的西域出土 《金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论》三件残本,指出它们是同一刻本的断残,其字体风格符合 《开宝藏》特点,当是该藏的遗存。同时据其有上下界栏的版式特点,认为 《开宝藏》后期的补版或增刻,与早期刻本不同,而是采用了上下界栏。这一推断不仅打破原来我们对 《开宝藏》版式的固有认识,而且对今后判别西域出土刻本,哪些是 《开宝藏》,哪些是 《赵城金藏》,具有一定的借鉴意义。学术研究,得出可靠的结论固然重要,但发现问题和提出问题也同样重要,如此才能进一步拓展学术空间和深化研究。

关键词:西域出土;《开宝藏》;《赵城金藏》;《假名论》;版式

作者:定源,上海师范大学哲学系副教授。

基金项目:本文为国家社科基金一般项目“日本古写经所见中国古逸佛教文献编目、整理与研究”(项目编号:21BZJ006)的阶段性成果。

《开宝藏》是中国历史上第一部佛教汉文刻本大藏经,开雕于开宝四年(971)[1]。因奉宋太祖(927-976)勅命雕刻于蜀地益州(今四川成都),故又称“勅版大藏经”或“蜀版大藏经”。这部大藏经以唐代智升《开元释教录》“入藏录”为依据,主体部分收经480函,1076部,5048卷。雕造完毕后,于太平兴国八年(983)之前,将经板运抵北宋都城开封印刷。随后太宗于开封太平兴国寺创设印经院,又不断增补续刻北宋新译经典及其它教典章疏,最终扩充至六千多卷,经板达十六万片,印刷工作一直持续到大观二年(1108)。这部大藏经在不同时段被北宋疆域内的各大寺院请印,先后颁赐给日本、高丽、交趾(今越南)、西夏、沙州、龟兹等东亚国家和地区,促进了北宋与周边国家和少数民族政权的友好交流。同时,它成为后来《赵城金藏》以及《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》的底本来源,在汉文刻本大藏经史上具有重要的地位和影响。

遗憾的是,靖康之变,北宋灭亡,当年保存在开封城内显圣寺的《开宝藏》经板毁于战乱,荡然无存。散在诸方的刻本,经过千年的沧桑变换,现存者亦寥寥无几。迄今为止,学界围绕《开宝藏》的雕造历史、收经情况、传播影响等方面的研究虽已积累不少成果,但对该藏文本本身,除了利用若干现存刻本外[2],更多是借助该藏之复刻本——《赵城金藏》《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》以及北宋惟白《大藏经纲目指要录》、高丽守其《校正别录》等间接文献进行研究的。由于《开宝藏》刻本存世稀少,通过间接性资料所得出的研究结论,不免让人有隔靴搔痒之感。因此,长期以来学界始终期待有更多刻本出现,哪怕是一小残片,亦视为珍宝。

多年前,我在德国与俄国藏敦煌吐鲁番文献中关注到原属于同一种《金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论》卷上刻本的三件残片。此卷上刻本的行款、字体及其雕刻特点,与传世《开宝藏》刻本风格几乎一致,唯独它有上下界栏,与我们向来所知《开宝藏》无上下界栏不同。对此,它到底是不是《开宝藏》?如果不是,是否为其复刻本等问题便引起我的思考。本文拟在回顾前人关于西域出土《开宝藏》残本的研究基础上,介绍这三件刻本,并谈谈《开宝藏》的版式问题。意在抛砖引玉,如有误谬,敬请方家批评指正!

一、西域出土《开宝藏》残片之前人研究回顾

20世纪初,西方、日本等各国探险家在我国新疆、甘肃以及中亚等古代西域地区进行考古挖掘,发现了大量古代写本、刻本和相关艺术品。这些出土文献和文物现藏于德、法、英、俄、日等国家。出土文献涉及汉、梵、藏、蒙、西夏、回鹘等各种文字,其中以汉文文献居多,且大部分内容与佛教有关,说明古代西域地区佛教的繁荣景象,以及这一地区与中原文化的紧密交互情况。根据前人研究,在西域出土汉文刻本文献中,除了不少单刻本佛典外,保存了若干《开宝藏》《赵城金藏》《契丹藏》等大藏经的零本。

通过梳理学术史可知,最早提到西域出土《开宝藏》刻本的应该是日本学者出口常顺先生(1900-1994)。1934年,出口先生在京都举办的第二十届“大藏会”上展示过一件他自己收藏且认为是《开宝藏》的残片[3]。该残片仅存6行,内容为《苏悉地羯罗供养法》卷下,版心有“苏悉□…□第八张”,文中“殷”字有缺笔。

出口先生于1932-1933年留学德国柏林,回国前拍摄了一些德藏吐鲁番文书照片,并从俄国人Gabdul Resid Rachmati手中购得若干残片,上述《苏悉地羯罗供养法》残片应是他当时所获藏品之一。他将这件残片判定为《开宝藏》,所依据的参照物可能是京都南禅寺藏《开宝藏》本《佛本行集经》。该经在1916年第二届京都“大藏会”上陈列过,揭有图版,出口先生对此应有所了解。随后,这件《苏悉地羯罗供养法》残片为《开宝藏》的观点,普遍得到日本学者小川贯弌、中村菊之进、藤枝晃等先生的认同。藤枝晃先生还进一步指出,这件残片右边有折迭线断裂处,认为是由卷轴装改成经折装而留下的[4]。

继出口先生之后,中村菊之进[5]、藤枝晃、西胁常记以及王丁等先生研究指出,德藏吐鲁番文书编号CH/U7494r(存7行,上部均残)、Ch/U6412v(存6行,下部均残)、Ch/U8098r(存5行,上部均残)三件残片,内容也是《苏悉地羯罗供养法》卷下。这三件残片行款相同,其中Ch/U6412v与Ch/U8098r可以直接缀合,所以普遍认为是同一刻本的断裂。然而,根据查核,Ch/U6412v(T Ⅰ D)与Ch/U7494r(T Ⅲ D 1020)分别是第一次与第三次德国探险队所得,而Ch/U8098r(T Ⅲ M 1020)是第三次德国探险队在木头沟考古挖掘所获,出土地点不同。它们原来是否为同一刻本的断裂,有些可疑。王丁先生曾经指出,CH/U7494r残片背面至少有15行回鹘文,Ch/U6412v与Ch/U8098r背面有由回鹘文转写的汉语和不易辩识的梵文[6]。而出口先生所藏的那件认为是《开宝藏》的残片背面,并未透露出有任何文字,保存文字较多的CH/U7494r也未看到经折装的折痕,这些差异现象如何解释,有待进一步研究。

1956年,小川贯弌先生发表《吐鲁蕃出土の印刷佛典》[7],指出东京书道博物馆藏《晋唐屑玉》残片裱贴薄第24号残片(存6行,下部均残)也可能是《开宝藏》。不过,小川先生没有断定其内容,后经王丁先生比定,内容是《大般若波罗蜜多经》卷第五百八十九。

2006年,竺沙雅章先生发表《西域出土の印刷佛典》[8],认为旅顺博物館藏大谷文书编号LM20-1478-03-05残片属于《开宝藏》。该残片仅剩4行(上部均残),现存9字,内容是《大般若波罗蜜多经》卷第一百四十六,这一比定结果后來被西胁常记和王丁两位先生所承袭。

2007年9月,梶浦晋先生在上海师范大学举办的“汉文大藏经国际学术研讨会”上提到静嘉堂文库藏梁玉书收集新疆古版经梁玉书原编号88号的第8叶和第13叶为《开宝藏》,内容为《大般若波罗蜜多经》卷第五百八十九[9]。对此,王丁先生在后揭论文中指出,这两件残片与前述东京书道博物馆藏本同卷,但无法直接缀合,静嘉堂本内容在后。

2007年10月,王丁先生发表《初论〈开宝藏〉向西域的流传——西域出土印本汉文佛典研究》。他在前人研究的基础上,从俄罗斯东方科学研究所圣彼得堡分所(现改为俄罗斯科学院东方文献研究所)藏奥登堡所获敦煌、西域文献中揭出两号《开宝藏》零本,编号分别是Дx12128R和Дx12087R。前者存7行,下残。后者存3行,仅有8字。两号内容均为《大般若波罗蜜多经》卷第八十一,原为同卷,两者之间约缺五行,内容无法直接缀合。

2009年,西胁常记先生发表《〈返还文书〉から见たトルファン版本の概观》[10],指出德国第三次学术探险考古队所获编号Ch/U7326v《大般若波罗蜜多经》卷第二百七十八残片(存7行,下部均残),和Ch2848《中阿含经》卷第四十五(存5行)及Ch862《大方等陀罗尼经》卷第一(存8行)均为《开宝藏》残片。

综上所述,在西域出土刻本文献中,至今被认为是《开宝藏》残片的共有12件。关注和研究这些残片普遍是日本学者,这可能与日本学界自明治维新以来受西方“东方学”影响,开始注重“东洋学”研究取向,进而重视西域出土文献,以及长期致力于大藏经研究有关。实际上,这些西域出土《开宝藏》残片本身并没有留下刊记,学者们之所以将这些残片断定为《开宝藏》,主要是依据现存的《开宝藏》刻本。换句话说,鉴别和比定西域出土《开宝藏》残片,客观上是伴随着《开宝藏》实物资料的逐步公开而进行的,反映出学界对该藏的先后认识过程。

我们知道,学界针对汉文刻本大藏经的版式、千字文号曾提出三系统分类说,第一类,以《开宝藏》为主,及其复刻的《赵城金藏》和《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》;第二类,主要指《契丹藏》(亦称《辽藏》);第三类指《福州藏》(开元寺版、东禅寺版)、《思溪藏》(圆觉寺版、资福寺版)以及《普宁藏》等在江南地域雕刻的大藏经。再根据这三类藏经的雕印和流传地域,依序称为“中原系”“北方系”和“南方系”[11]。就“中原系”藏经来说,除了千 字文号外,由于《赵城金藏》《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》均复刻自《开宝藏》,所以始自《开宝藏》的每版23行,每行14字的版式就成为这类藏经的特点。基于这一版式特点,国际学界目前在判定西域出土《开宝藏》残本过程中,除个别学者关注残片本身的纸张、装帧、字体风格与《开宝藏》是否相似之外,其判定标准主要是依据有没有上下界栏,是否为每行14字。举凡见到无上下界栏而每行又是14字的刻本,几乎无一例外都被断定为《开宝藏》。从现存《开宝藏》刻本来看,无上下界栏、每行14字,固然是其版式特征,但如果将所有无上下界栏、每行14字的刻本都视作《开宝藏》,则不免过于武断。比如,德藏Ch862残片《大方等陀罗尼经》卷第一,首尾均残,无法确定是否有上下界。西胁先生将其断定为《开宝藏》,除了他认为纸张和字体类似《开宝藏》外,主要的依据就是他计算出该残片每行为14字。笔者虽无缘得睹德藏Ch862残片原件,但从图影来看,它的字体徧长,笔画纤细,完全不类《开宝藏》的文字风格。

如此看来,在西域出土刻本文献中,由于残片本身提供的信息有限,加上作为参照物的现存《开宝藏》刻本不多,即使已经被判定为《开宝藏》的残片,也需要再次斟酌。反之,有些可能是《开宝藏》残片,囿于见闻,而被我们排除在外。

二、西域新出疑似《开宝藏》残片

关于西域出土《开宝藏》,除了以上学者已经揭出的部分之外,我在德藏吐鲁番文书及俄藏敦煌文献中也关注到三号刻本残片,内容均为《金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论》(以下简称《假名论》)卷上。此三号刻本背面抄有某种经论注疏文字,因其内容与本文讨论的主题无关,姑且不论。以下谨按每件刻本行款,仅抄录各自正面文字,之后再作说明。

(一)Ch3231(TID 1023)

(前缺)

金刚经不坏□名论卷上□…

1…□想者即是非想□…

2…者依俗谛说第一…

3…俗谛名实想者俗…

4…□法无生而不舍俗谛法故

5…□最上希有难有修行者经

6…□闻如是法门信解受持不足为

7…是等信修果大者经曰□诸众

8…□众生想命想□…

9…□以于此经…

(后缺)

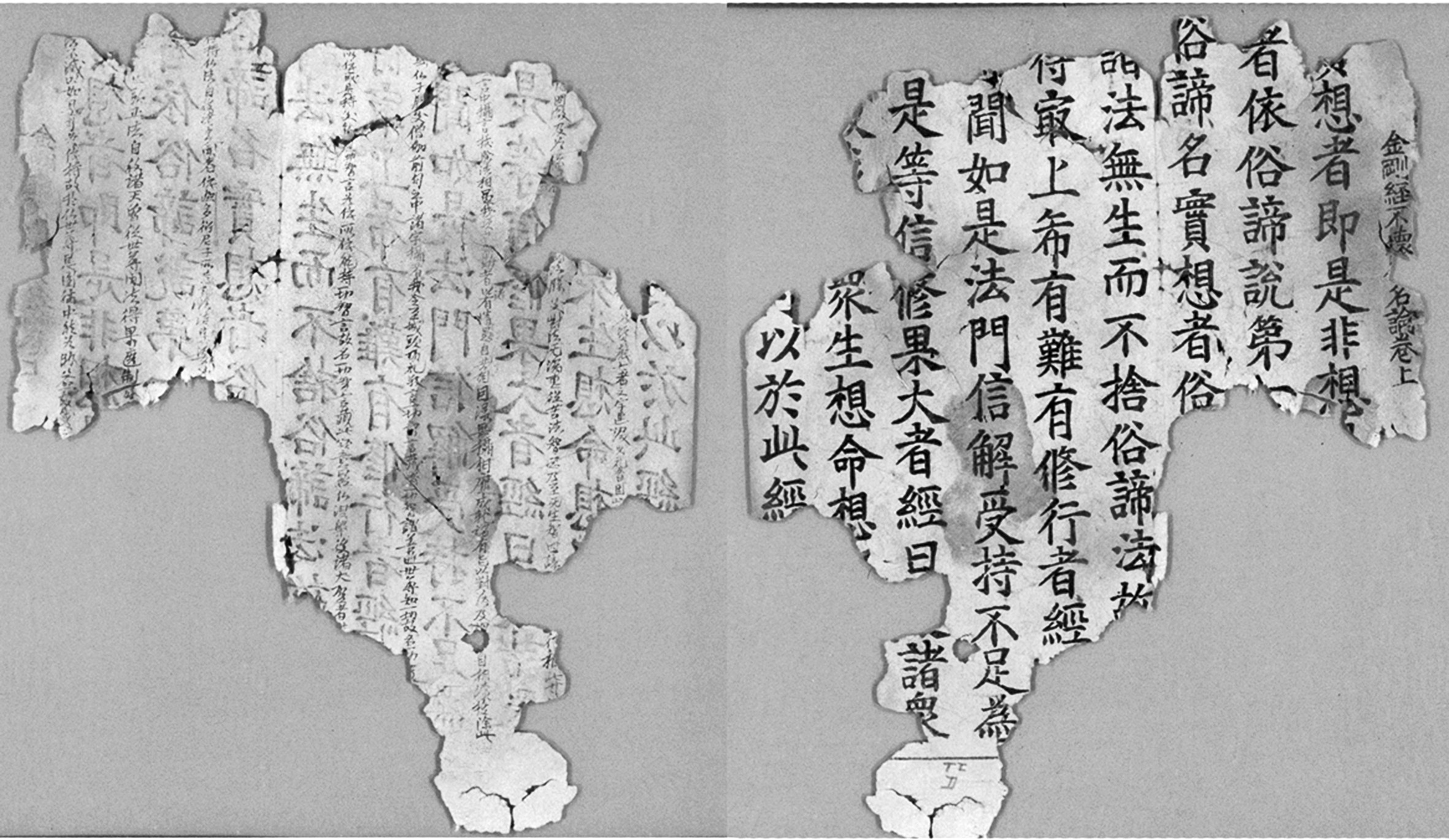

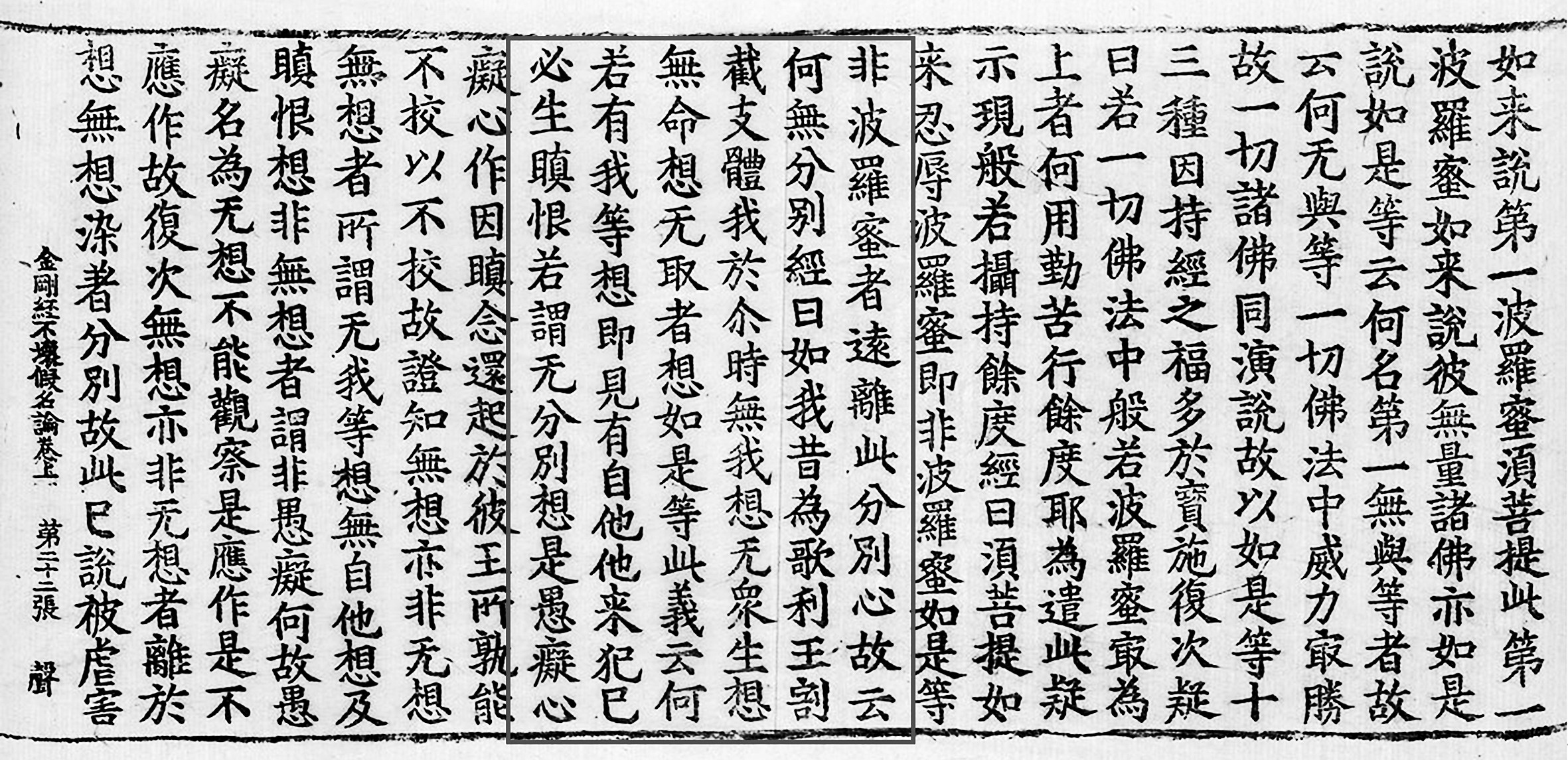

图1 Ch3231正背面(23.8×19.8cm)

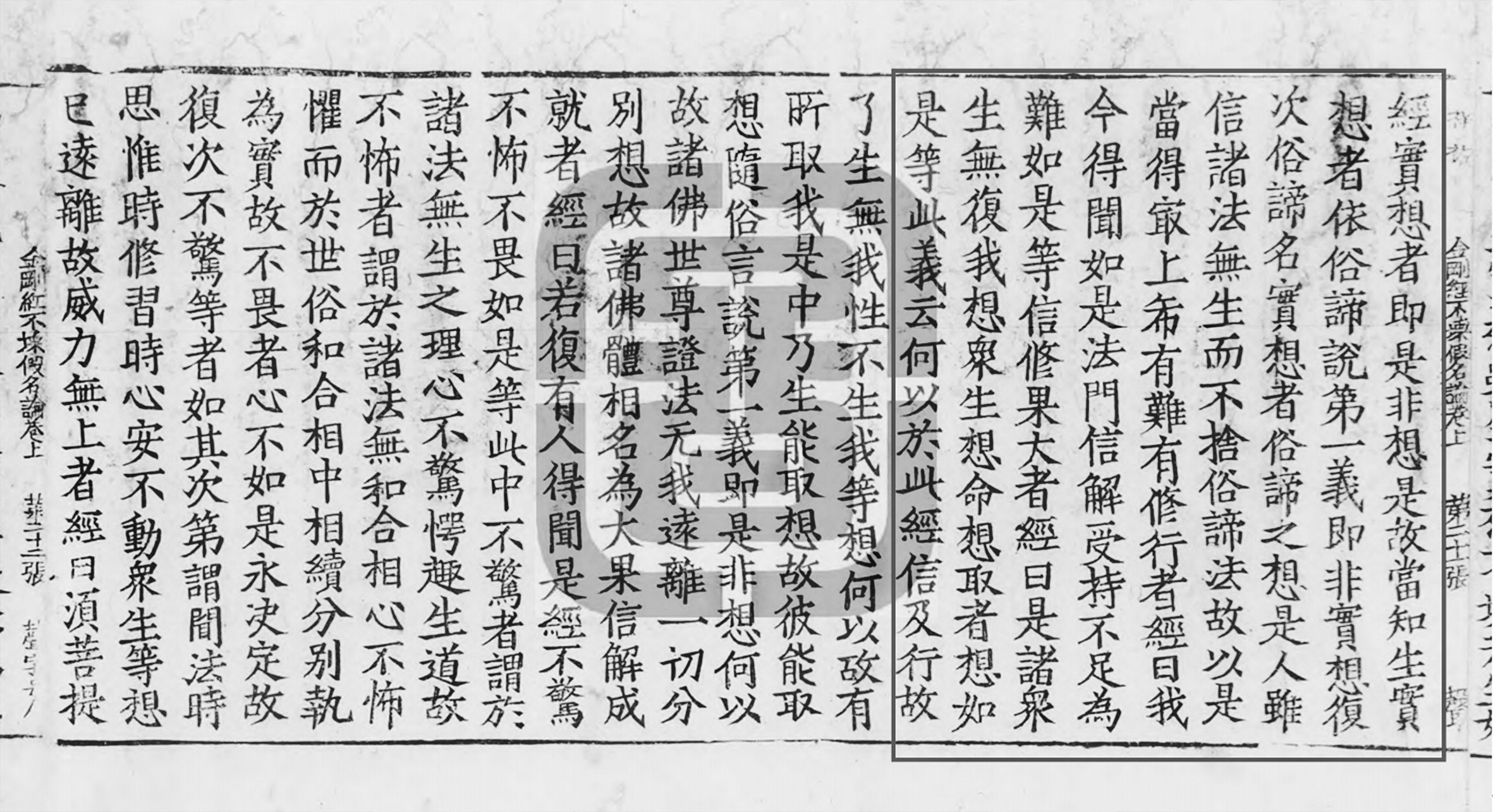

图2 《赵城金藏》本《假名论》“第二十一张”

图3 《高丽再雕藏》本《假名论》“第二十一张”

Ch3231残损严重,版心有“金刚经不坏□(假)名论卷上□…”,是否另有版片号和千文字,不得而知。存文9行,第3行与第4行之间有一竖折痕,显然是由卷轴装改为经折装所留下的。按《赵城金藏》版式文字计算,其经折装每半叶为6行。卷面有油污,第7、8两行底部残存有下界栏,其下标有德藏原始编号“TID”三字,表明它是1902-1903年期间格伦威德尔(Albert Grünwedel)等第一次德国学术考古探险队在高昌故城所获藏品。背面存8行文字,均抄在正面文字每行之间。通过彩图,审其纸质,当是黄麻纸。

(二)![]() 16798+

16798+![]() 16833R

16833R

(前缺)

1 非波罗蜜者远离有…

2 何无分别经曰如我□…

3 截支体我于尔时无□…

4 无命想无取者想如□等此义□…

5 若有我等想即见有自他他来犯已□…

6 必生瞋恨若谓无分□想是愚□…

(后缺)

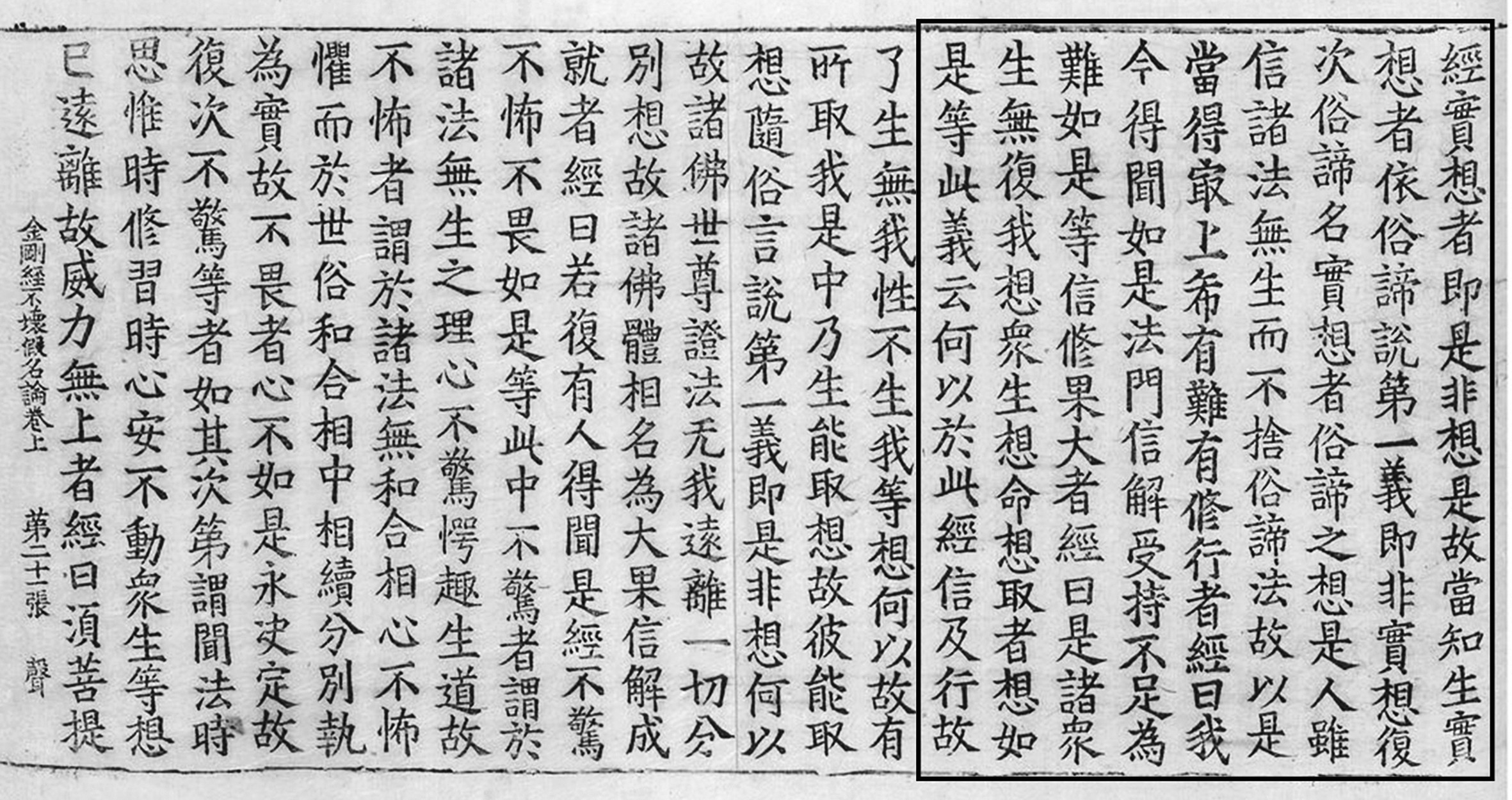

图4 ![]() 16798正背面

16798正背面

图5 ![]() 16833正背面

16833正背面

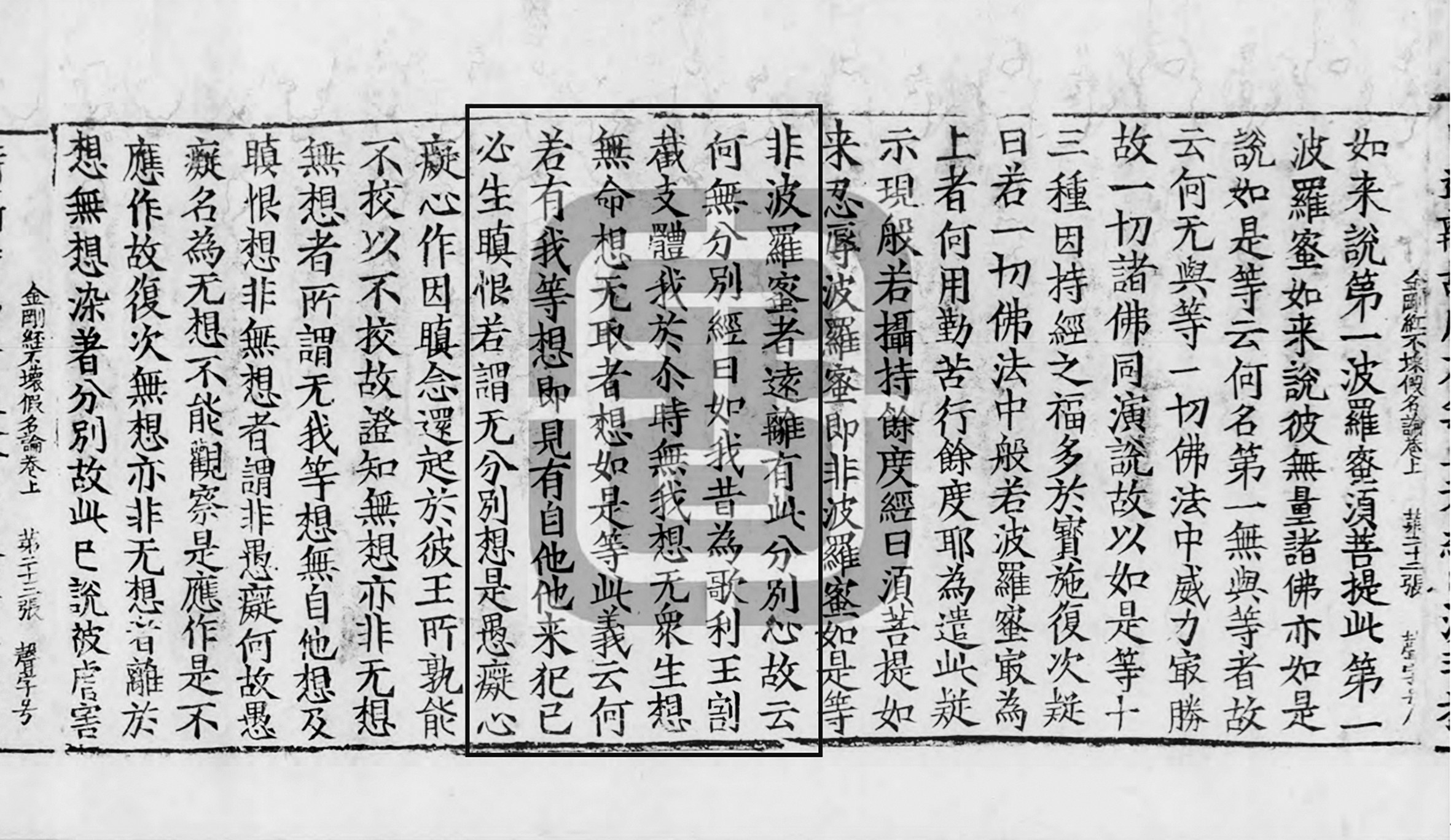

图6 《赵城金藏》本《假名论》“第二十二张”

图7 《高丽再雕藏》本《假名论》“第二十二张”

如上所见,![]() 16798现存6行,下部均残,上部有界栏。16833R现存3行(加灰色部分),内容正好可接

16798现存6行,下部均残,上部有界栏。16833R现存3行(加灰色部分),内容正好可接![]() 16798的下残部分。这两件刻本卷面有油污,背面均抄有文字,两者字体一致,内容可以直接缀合。结合前揭Ch3231的现存情况可知,这两件刻本内容位于《赵城金藏》和《高丽再雕藏》本第二十二张经板,即接在Ch3231之后一版,说明与Ch3231内容是同书同卷,三者为同一刻本的断裂无疑。

16798的下残部分。这两件刻本卷面有油污,背面均抄有文字,两者字体一致,内容可以直接缀合。结合前揭Ch3231的现存情况可知,这两件刻本内容位于《赵城金藏》和《高丽再雕藏》本第二十二张经板,即接在Ch3231之后一版,说明与Ch3231内容是同书同卷,三者为同一刻本的断裂无疑。

需要指出,以上三件刻本目前虽然分藏于德国与俄国两地,但Ch3231来自高昌故城,出土地点明确,这说明俄藏这两件刻本并非出自敦煌藏经洞,而是西域出土。

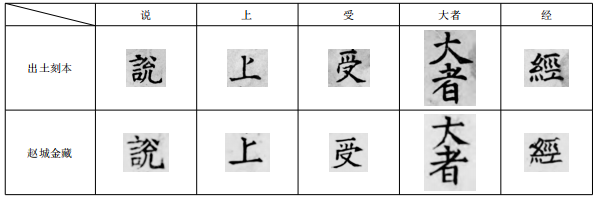

值得注意的是,通过比较可知,这件西域出土《假名论》卷上刻本,每行14字,有上下界栏,其版式文字分布与《赵城金藏》和《高丽再雕藏》相同。基于这些特点,如果根据传统断定标准,很容易被认为它是《赵城金藏》零本。西胁常记先生曾经在《〈返还文书〉から见たトルファン版本の概观》一文提到,德藏有不少《赵城金藏》零本,其中就有《假名论》[12]。西胁先生文中没有具体标出他所说的这件《赵城金藏》本《假名论》的德藏编号,我怀疑很可能就是指Ch3231。问题在于,上述这件《假名论》刻本并非《赵城金藏》。因为《赵城金藏》本《假名论》保存至今,通过如上比较可知,两者版式文字分布虽然相同,但字距及字体风格则差异明显,绝非同一经板印刷。兹列举几字比较如表1。

判定一部刻本大藏经,主要考察它是否为同一经板印刷。只要同一经板印刷,无论初印本,还是后印本,都可称为同一部藏经。目前没人提出《赵城金藏》有两幅经板之说,如果真有两幅经板那也是两套藏经。因此,这件西域出土《假名论》刻本并非《赵城金藏》,这是可以肯定的。既然如此,更不可能是《高丽初雕藏》或《高丽再雕藏》。《高丽初雕藏》目前仅存2700多卷,虽然该藏《假名论》业已不存,但通过与《高丽再雕藏》的比较显示,这件《假名论》刻本版式(如《假名论》版心位置在版片右边,《高丽再雕藏》本版心在左边)、字体与《高丽再雕藏》明显有别。

表1

论定这件《假名论》刻本非《高丽再雕藏》,还有一条关键资料,即![]() 16798第1行末残留一半字痕,根据《赵城金藏》及《大正藏》本《假名论》卷上脚注[13],它应是“有”字。此字不见于《高丽再雕藏》本,其相应文字作“非波罗蜜者,远离此分别心故”。而《赵城金藏》则作“非波罗蜜者,远离有此分别心故”。从文意来看,《赵城金藏》这句中的“有”字显然是多余的,而此“有”字正好见于西域出土《假名论》刻本。可见相较于《高丽再雕藏》而言,西域出土《假名论》刻本与《赵城金藏》的关系更加密切。

16798第1行末残留一半字痕,根据《赵城金藏》及《大正藏》本《假名论》卷上脚注[13],它应是“有”字。此字不见于《高丽再雕藏》本,其相应文字作“非波罗蜜者,远离此分别心故”。而《赵城金藏》则作“非波罗蜜者,远离有此分别心故”。从文意来看,《赵城金藏》这句中的“有”字显然是多余的,而此“有”字正好见于西域出土《假名论》刻本。可见相较于《高丽再雕藏》而言,西域出土《假名论》刻本与《赵城金藏》的关系更加密切。

我们知道,《赵城金藏》复刻自《开宝藏》,经板雕造完成于金熙宗天眷二年(1139)至金世宗大定十三年(1173)之间。学界一般认为,《开宝藏》早期印本和晚期印本的面貌,可以分别反映在《高丽初雕藏》和《高丽再雕藏》当中。从《赵城金藏》的经板雕造时间来看,其所据底本《开宝藏》已是大观二年(1108)以前增刻新译经典及天台、华严、法相等诸宗祖师著述的晚期印本。根据韩国学者柳富铉先生的研究,《赵城金藏》与《高丽初雕藏》的版本文字较近,而与《高丽再雕藏》较为疏远[14],这种现象既可能是《赵城金藏》与《高丽初雕藏》所据底本一致,也可能是《高丽再雕藏》经过校勘而改动的结果。

如此看来,这件《假名论》刻本,虽然符合第一类“中原系”藏经的版式特点,但它又不是《赵城金藏》和《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》。那么它到底是一种藏经零本?还是受“中原系”藏经影响的一种单刻本?

遗憾的是,这件《假名论》刻本版心残损,原来有无千字文号,已不可得知,故而难以断定它是否为藏经本。近年,我们了解到一种以《开宝藏》为底本而雕造的单刻本《瑜伽师地论》[15]。西域出土这件《假名论》刻本虽然不排除同样的可能,但我们注意到,这件刻本字体清晰,轮廓分明,不少文字有中间笔划横刀断笔的特点。這一特点目前仅见于《开宝藏》。换言之,除上下界栏外,其版式、文字完全符合我们向来认识的《开宝藏》雕刻特点。因此,我认为与其因有上下界栏而将其排除在《开宝藏》之外,还不如反问《开宝藏》刻本真的没有上下界栏吗?

三、《开宝藏》版式献疑

据我所知,至今尚未有人提出《开宝藏》刻本具有上下界栏的问题。这是因为现存《开宝藏》刻本没有上下界栏,客观上没有提出这一问题的可能和需要。然而,西域出土《假名论》刻本的存世,为我们研究《开宝藏》或许提出了一个新问题。这一问题是因《假名论》刻本引起,故有必要先确认《假名论》在《开宝藏》中的所在位置。

《假名论》是功德施菩萨造,唐代地婆诃罗译,共上下两卷,《开元释教录》将其编进“入藏录”。它在《开元释教录略出》中与天亲造《金刚般若波罗蜜经论》等同帙,编在千字文“虚”字号中。由于《开宝藏》千字文号比《开元释教录略出》提前一字,所以《假名论》在《开宝藏》中应编入“声”字号。查《开宝藏》复刻本《赵城金藏》《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》以及惟白《大藏经纲目指要录》,《假名论》的确在“声”字号中。也就是说,《假名论》肯定被《开宝藏》所收,属于它的正藏部分。

通过《开宝藏》现存刻本刊记以及相关研究可以知道,该藏的正藏部分经板雕造于四川成都,从开宝四年开雕,大约至太平兴国二年(977)正藏部分经板全部刻完[16]。《假名论》属于大乘论藏,其经板的雕刻时期,大体可以根据现存《开宝藏》的《中论》刻本“大宋开宝七年甲戌岁奉勅雕造”刊记作出推断,即《中论》在《开宝藏》的千字文号应在第233的“非”字号,而《假名论》在其之前的第218的“声”字号。由于《开宝藏》基本是按照千字文帙号逐次雕造的,所以《假名论》经板的雕刻时间当不晚于开宝七年(974)。现存《开宝藏》刻本《中论》没有上下界栏,因此不太可能在其之前雕造的《假名论》已有上下界栏。也就是说,这件西域出土有上下界栏的《假名论》刻本,即使是《开宝藏》,也不会是早期在四川雕刻的印刷本。

虽则如此,这件西域出土《假名论》刻本仍然有可能是《开宝藏》,现尝试分析其理由如下。

我们知道,《开宝藏》自开宝四年奉勅开雕以来,直至北宋末年宋金之战经板散失,其雕造、印刷和流通过程,几乎与北宋王朝一百六十多年的历史相始终。在这一百多年期间,《开宝藏》经板到底发生过哪些变化,我们并不清楚。根据惟白《大藏经纲目指要录》卷八“其余随藏添赐经传三十帙,未入藏经二十七帙”[17]记载,《开宝藏》经板运抵开封后,在正藏之外补雕的经数至少达到57帙,增加了近600卷经典。其中包括禅门语录、北宋新译典籍以及其它章疏。此外,据韩国现藏一件复刻自《开宝藏》的《法苑珠林》卷第八十二刊记“大宋咸平元年奉勅雕”,应该还包括一百卷《法苑珠林》在内,而且由此刊记可知,自《开宝藏》印刷时间太平兴国八年至咸平元年(998)约十五年间,已开始大量补雕。而其增补续刻的结果,自然反映在经板数量上的差异。比如,北宋慧宝注《北山录》载“今大宋皇帝造金银字大藏经数藏,雕藏经印板一十三万余板,严饰天下寺舍”[18],但北宋元丰八年(1085)十一月黄庭坚所撰《智悟大师塔铭》则谓“于是诏废印经院,以经板十六万,畀谨刻印,赐之”[19]。这两则材料记载经板数量的不同,我认为十三万多经板当指《开宝藏》正藏部分的经板数量,而十六万经板则包括后来续刻部分的总数。

《开宝藏》作为中国佛教第一部汉文刻本大藏经,其版式风格的形成,实际是雕版印刷术发展的集中体现。《开宝藏》经板成千上万,随着印刷次数的增多及时间的推移,在经板管理上,必然存在雕、印、修等先后过程。历史上,《开宝藏》总共印刷过多少套,史料缺载,无从统计。但从当时全国各地寺院请印情况以及多次赐给周边国家的记录来看,印刷次数当不在少数。可以想象,《开宝藏》经板如此之多,尤其正藏部分经板,从开雕直至后来散逸,前后历时一百多年,经过长期印刷,板片毁损在所难免。再加上因潮湿、虫蛀等而损坏的经板,必然需要修补。而且根据经板残损程度的不同,既可能有某部经板的整个重雕,也可能有某经、某卷局部的重刻和修补。

由于《开宝藏》现存刻本有限,全藏面貌已无从了解,更不清楚其经板的雕、印、修的演进过程。这一点与后来《福州藏》《思溪藏》等不同,《福州藏》《思溪藏》虽然经板没有留存,但目前存有多套经本,可供我们研究并了解它们各自经板的修补过程,而《开宝藏》在运抵开封之后,究竟有过几次修补,且如何修补,具体情况几无所知。况且目前留存的约二十卷刻本,根据各自卷末所钤的赐经板戳记和请印戳记,除《御制秘藏诠》外,大部分是山西青莲寺住持鉴峦募缘劝化请印的遗存。也就是说,现存《开宝藏》刻本只能反映该藏初期刻本的面貌,而无法了解被修补后或增刻的后期刻本情况。

西域出土这件《假名论》刻本有上下界栏,如果它是《开宝藏》,如上所述,也不大可能是早期印本。另外,从其字口清晰的程度来看,也不像是早期经板的晚期印本。那么,它有没有可能是重雕或修版后的印本呢?对于这一假设实际面临另一个问题,即这件《假名论》刻本如果是后期重雕或修版后的印本,那么其重雕或修版地当在开封,这可能会因地域之别或刻工不同而导致刻风难以保持前后一致。问题在于,这件《假名论》刻本的字体及断笔特点完全符合早期在四川益州雕刻的《开宝藏》风格。对此,我个人理解是,宋太祖当年勅命张从信往益州雕刻《开宝藏》,当有多方面考虑,其原因之一是益州当时拥有大量精良刻工。《开宝藏》运抵开封之后,不仅多达近600卷的续刻需要大量刻工,而且正藏部分的经板也需要修补甚至重雕。这些刻工有没有可能来自具有刻书传统的蜀地,目前虽然未见到相关记载,但从历史及地域角度推断,蜀地刻工参与《开宝藏》在开封阶段的续雕补刻是有可能的。如果这样,雕刻技术与字体风格也就容易保持相对统一了。

当然,后期刻本与前期刻本若要保持风格统一,按常规理解,则似乎不必特地改变版式。事实上,《开宝藏》的正藏与续藏部分版式先后并不统一,后期入藏的天台、法相、华严等教典和目录类著作,有些经板来自私刻本[20],并非承袭正藏部分每行14字的版式,这一点从《赵城金藏》现存复刻自《开宝藏》的章疏、目录类著作可以清楚看出。为了与正藏有别,续藏部分改变版式可以理解,但如果正藏部份经板损坏而需要进行修板补刊,那么补雕的经板是否保持与旧印刷本行款一致,还是做出适当调整以示区别,或许就成为当时面临的问题之一。

谈及《开宝藏》版式,还应该注意它的底本来源问题。毫无疑问,《开宝藏》底本是来自四川某寺院的一部写本藏经。从敦煌莫高窟发现的大量写本来看,受简牍文献形态的影响,至迟从东晋开始,纸质的抄本文献就已经出现了上下界栏和直竖栏。尤其是官方写经,普遍是采用这一行款。写本的上下界栏,并非单纯为了美观,而是有一定的实际功用。它是为了方便抄写时保持行头整齐,否则极易造成行头不平或文字歪斜。进入刻本阶段,保存界栏固然为了书籍美观,但实际也可以藉此将所刻内容限在一定区域内,使其保持上下水平线,便于刻工雕刻。可以说,上下界栏及直竖栏的使用,是古代先辈们在文献不断抄写或雕刻过程中总结出来的宝贵经验及审美取向。

《开宝藏》的雕刻是写本藏经过渡到刻本藏经的重要标志,具有承上启下的意义。其版式每版23行,每行14字,相对唐代官方写经普遍采用每纸28行、每行约17字的书写格式而言,显然有一定的创新,但从《开宝藏》早期刻本没有上下界栏这一特点来看,则未必是一种进步。实际上,在《开宝藏》以前,如敦煌藏经洞出土的唐咸通九年(868)雕刻的《金刚经》以及目前见到的唐末五代刻本已经采用了上下界栏,而《开宝藏》却未能承袭这一传统,这不得不说是一种退步。

《开宝藏》早期刻本没有上下界栏,这恰好说明它正处在版式方面继承和创新的踌躇阶段。当通过大量雕刻实践以后,借鉴或吸取早期写本与刻本的经验,采用上下界栏是可以理解的。因此,《开宝藏》经板在后期阶段增加了上下界栏,是不足为怪的。相反,这正反映出它在雕刻史上的思路创新与实践自觉。

众所周知,作为《开宝藏》复刻本的《赵城金藏》《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》均已采用上下界栏。《赵城金藏》雕刻于山西解州天宁寺,与《高丽初雕藏》《高丽再雕藏》的雕造地高丽远隔千里,它们不约而同地采用上下界栏,很可能是共同借鉴自《开宝藏》,从而成为汉文刻本大藏经的雕造范式。

综上所述,西域出土这件《假名论》刻本,具有浓厚的《开宝藏》刻本风格,当是其后期刻本的遗存。《开宝藏》后期刻本之所以采用上下界栏,一方面从书籍版式审美上吸收了早期写本和刻本的行款风格,另一方面从实际功用上也是《开宝藏》自身在长期雕刻过程中的经验结果。本文的这一猜测如果能够成立,不仅打破了我们原来对《开宝藏》版式的固有印象,而且对今后判别西域出土刻本,哪些是《开宝藏》,哪些是《赵城金藏》,无疑具有一定的借鉴意义。

总之,这件《假名论》刻本的存世,相信能为《开宝藏》研究提出一些新问题。学术研究,得出可靠的结论固然重要,但发现问题和提出问题也同样重要,如此才能进一步拓展学术空间和深化研究。

注释:

[1]关于《开宝藏》开雕时间,文献记载有两种说法,第一,宋志磐《佛祖统纪》谓开宝四年。第二,元念常《佛祖历代通载》谓开宝五年。在现存《开宝藏》刻本中,《妙法莲华经》卷第七开雕于开宝四年,但无千字文号,普遍认为这是藏经开雕前的试雕本,而《大般若波罗蜜经》卷第二百六、卷第五百八十一则开雕于开宝五年。相关信息可参考方广锠:《关于〈开宝藏〉刊刻的几个问题——写在〈开宝遗珍〉出版之际》,《法音》2011年第1期,此文后收入方广锠:《大藏经研究论集——大藏经的过去、现在与未来》(上),广西师范大学出版社,2021年,第44-66页。

[2]现已确认存世的《开宝藏》,集中见于方广锠、李际宁主编《开宝遗珍》,其中共有十二卷十九种,以及近年面世的《中论》残本和《阿难七梦经》残本。后两种残本的相关研究,可参见孙长青(则琉):《新出两种〈开宝藏〉残卷考述》,《世界宗教文化》2021年第1期。

[3]该残片现藏大阪四天王寺,编号为出口503,图版见于藤枝晃编《高昌残影——出口常顺藏トルファン出土佛典断片图录》,编号为A45。

[4]藤枝晃编著《トルファン出土佛典の研究——高昌残影释录》,京都:法藏馆,2005年,第255-257页。

[5]中村菊之进:《トルファン出土の大藏经》,载《密教文化》第172号,第39-69页。

[6]王丁:《初论〈开宝藏〉向西域的流传——西域出土印本汉文佛典研究》,收入日台共同ワークショップの记录2007《佛教文献と文学》,国际佛教学大学院大学学术フロンティア实行委员会,京都大学人文科学研究所21世纪COE实行委员会、南华大学(台湾),2007年,第67-96页。

[7]小川贯弌:《吐鲁蕃出土の印刷佛典》,《印度学佛教学研究》第4卷第1号。

[8]参见旅顺博物馆、龙谷大学共编《旅顺博物馆藏新疆出土汉文佛经研究论文集》,2006年,第118-134页。

[9]据西胁常记编《静嘉堂文库藏版本断片目录》,静嘉堂文库藏吐鲁番出土刻本残片大部分是《契丹藏》,其中所藏被判定为两号《开宝藏》残片的具体情况是,第8叶是15.6×9.6cm,(1)+4+(1),行14字,无界栏;第13叶是12.9×11.2cm,5行,行14字,无界栏。此目录已收入西胁常记著《中国古典时代の文书の世界———トルファン文书の整理と研究》,东京:知泉书馆,2016年,第100-115页。

[10]此文最早收入西胁常记编《续ベルリン·トルファン·コレクション汉语文书研究》(2009年),随后收入同氏著《中国古典社会における佛教の诸相》,东京:知泉书馆,2009年,第33-96页。

[11]刻本大藏经的三种分类方法,最早由日本学者竺沙雅章先生提出。竺沙先生在1990年第四十届东方学会上发表题为“宋元版藏经の系谱”演讲中提出,随后这种看法发表过多次,并出版有《汉译大藏经の历史——写经から刊经へ——》一文(1993年)。最终将其成果修订,改以“佛教传来—大藏经编纂”为题收入他的《宋元佛教文化史研究》一书(东京:汲古书院,2000年)。

[12]参见西胁常记著《中国古典社会における佛教の诸相》,第43页。

[13]《大正藏》第25卷第891页下栏。

[14]相关研究可参见柳富铉著《高丽大藏经构成、底本及板刻研究》(〈时间的纺车〉,2014年;《〈高丽大藏经〉校勘学的研究》(〈时间的纺车〉,2018年)。

[15]参见李际宁:《耀州本〈瑜伽师地论〉卷第六十八考察》一文,未刊稿。

[16]日本古写经有不少转抄自《开宝藏》的写本,就我所见,中尊寺一切经藏《比丘尼传》末抄有《开宝藏》刊记“大宋太平兴国二年丁丑岁奉勅雕造/太平兴国八年奉勅印”。《比丘尼传》在《开元释教录》“入藏录”中是倒数第四部著作,已接近雕造尾声。因此,《开宝藏》正藏部分雕造完成的时间当在太平兴国二年。

[17](宋)释惟白:《大藏经纲目指要录》(中华再造善本),北京图书馆出版社,2003年。

[18]这一资料美国亚利桑那大学东亚系吴疆教授曾已揭出,并有论述,可参考吴疆《〈开宝藏〉成都雕造考》一文,载《佛光学报》新七卷第一期,2021年。

[19]参见许明:《中国佛教金石文献:塔铭墓志部》,上海书店,2018年,第1405页。

[20]如吕夷简等人所编《景祐新修法宝录》卷十七载“内出天台智者科教经论一百五十卷,令三藏惟净集左右街僧职,京城义学、文学沙门二十人,同加详定,编录入藏。诏杭州搜访印版,并令附驿以进,有阙者付印经院刊镂。五月,复出唐慈恩寺翻经法师窥基所著经论章疏四十三卷,令编联入藏。惟净等请以智者、慈恩二书附于《开元录·东土集传》之次”(《赵城金藏》第112册,第285页)。这是当年天台教典入藏时采取杭州印板的真实记录。

(来源:《世界宗教研究》2023年第9期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计