内容提要:在弗洛连斯基的美学思想中,真善美——这三个形而上学原则,不是三个不同原则或存在的三个方面,而是同一个原则。因为这只不过是从三个不同角度来看的同一种精神生活。艺术活动不是心理性的,而是实体性的;艺术的宗旨是“启示原型”、表现新的、先前未知的实在。艺术家不是构造形象,而是借助于颜料来“清洗”“精神实在的记录”。因此,艺术的方法应该是象征主义的,而不是自然写实主义的。自然主义的透视法则是建立在欧几里得空间、静止不动和机械观察基础上的。但世界的空间不限于欧几里得空间,对世界的直观不等于世界的真实图景,透视论者缺乏精神的积极性。因此,透视法则不适合于对有深度的、间断性的、多关联的、非均质的、等级性的现实进行象征性的描绘。不服从于透视法则的东正教圣像画法(反透视)具有自己的精神意义。

关键词:真善美的统一;象征主义;自然主义;透视法则

作者简介:徐凤林,北京大学外国哲学研究所及哲学系宗教学系教授。

从作为一门现代人文学科的美学与艺术哲学的角度来看,基督宗教美学和艺术哲学仿佛可以作为一般美学和艺术哲学的一个分支或部分,但基督宗教是一种完整的世界观,在此基础上有一套本体论、认识论和价值观体系,因此,从这一观点体系来看,基督宗教美学和艺术哲学是基督宗教神学的一个部分。这样,在这两个视角下,在相同的“美学”和“艺术”名称之下,实际上呈现出的是对“美学”和“艺术”概念的两种不同理解。美的本质可以作为自然的和谐比例或人的悦目感觉,美的本质也可以被作为上帝启示(灵感)的形象表达;艺术可以作为对现实之美的体认与再现,艺术也可以被作为对神圣天界实在的象征性构建;圣像画可以作为古代艺术作品来欣赏,同时,圣像也被作为神圣原型的真实体现。

俄罗斯哲学家帕维尔·亚历山德罗维奇·弗洛连斯基(П.А.Флоренский,1882-1937)的东正教美学和艺术哲学思想,对这些概念的后一方面有许多深刻的思考和独特的解释。在这里,东正教圣像要么大于绘画,要么小于绘画;东正教的美要么大于美,要么小于美;东正教艺术要么大于艺术,要么小于艺术。于是,引发我们进一步思考,那么到底什么是真正的圣像,什么是真正的“美”,什么是真正的“艺术”?

弗洛连斯基的美学与艺术思想体现在他的《真理的柱石与确证:东正教神义论》(1914年)、《反透视》(1919-1922年)、《圣像壁》(1922年)、《造型艺术作品中的时间与空间分析》(1922一1924年)等著作中。按照当代俄罗斯学者B.B.贝奇科夫的评价,“弗洛连斯基是东方基督教文化的最后一位大理论家,这种东方基督教文化开始于古希腊,经过了早期基督教、拜占庭和古罗斯,到20世纪初的俄罗斯宗教复兴运动。正是在许多世纪的东正教神学、哲学和美学传统基础上,产生了弗洛连斯基神父的‘新东正教美学’”[1]。

一、形上美学

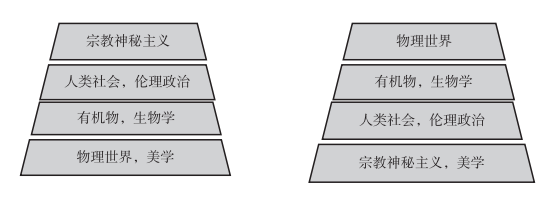

基督宗教美学与唯心论美学、机械唯物论美学的根本差异在于其上帝创造论和拯救论的世界观。一方面,美不是来自理念的感性显现,也不是来自个人的主观感觉,而是以上帝创造和拯救世界的原初构想(Economy)为基础的;另一方面,美不在于人之外的物质世界的客观形式,而在于人在上帝信仰基础上对上帝造物理念的接受。这样,美的观念的前提是对人在世界中的地位的理解。弗洛连斯基在《真理的柱石与确证》一书的附录第27中,对比了两种不同的世界图式以及美在两种图式中的不同地位。一种是列昂季耶夫的世界图式:宇宙存在类似于一个四层梯形结构,最底层最宽,是世界万物,属于物理学和美学;第二层稍窄,是有机物,属于生物学(人和动植物生理学、医学等);第三层是人类社会,属于伦理学和政治学;最高层第四层最窄,属于宗教神秘主义。人格(个人生活)参与世界存在的这四个层面,美学则仅存在于最底层,是物理世界的属性,离宗教最远。弗洛连斯基的世界图式则几乎完全相反:宇宙的最底层或核心是神秘主义和宗教,第二层是伦理学和政治学,第三层是生物学,第四层是物理学。人的生命在上帝恩典帮助下把宇宙的全部层次都容纳于自身。美不在于外部世界本身之中,而是来自上帝,上帝是最高的美,万物通过参与这个最高的美而成为美的;当人格皈依上帝的时候,他身上的一切都是美的,相反,当人格背离上帝的时候,他身上的一切都是丑的。[2]

虽然弗洛连斯基在此对列昂季耶夫的解释是片面的和不客观的,但在这个对比中反映出两种不同的美学观念,分别是以机械唯物论和基督教两种不同的世界观为前提的。两种宇宙图式都针对世界和人,但其含义则各有不同。前者是作为对象性的、客体存在物的世界与人,后者则是作为意义、理念、目标的世界与人。因此,美的概念在各自语义系统中便有不同的意义。在前者看来,世界与人的意义、理念、目标都是些不现实的设定,不具有客观真实性和实际价值;在后者看来,离开了以上帝为基础的意义、理念、目标,用外在的眼光所看到的外部世界,恰是一种主观的虚幻表象,而内在的意义与目标来自神圣真理与善。这就涉及“美”的概念与“真”“善”和“爱”的关系。

在基督宗教世界观视角下,当上帝作为世界和人的创造者、人的全部价值源泉的时候,真善美就成为上帝赋予世界与人的共同价值,而且三者是统一的。因此,在弗洛连斯基的美学思想中,真善美—一这三个形而上学原则,不是三个不同原则或存在的三个方面,而是同一个原则。因为这只不过是从三个不同角度来看的同一种精神生活。把精神生活看作是从自我发出的、以自我为中心来看它,它就是真理;在与他人的关系之中,把精神生活看作是他人的直接作用,它就是善;精神生活被另一个人直观为外部对象,它就是美。美是上帝之光的显现。

美与爱的关系也是这样。他区分了两种爱——上帝之外的爱和来自上帝之爱。上帝之外的爱——只是类似于“胃的生理功能”[3];基督宗教的精神之爱(属灵之爱)则是爱的主体脱离经验之物和“转入新的现实”。在爱的新现实中,个性在保持着自己形象的情况下,实现了自我与他人的“本质同一”(而不是“本质相似”)。“每一个自我都像照镜子一样,在另一个自我的上帝形象中看到了自己的上帝形象”。具体化身的爱,对于对象性直观来说,就成为美。[4]

美作为精神生活的成果,也体现在苦修者身上。按照弗洛连斯基的解释,苦修是通过圣灵来直观不可言说的上帝之光,因此希腊教父把苦修不是称作灵修工作,而是叫做“艺术”,“艺术中的艺术”。按照希腊术语,理论知识是Philosophia,即“爱智慧”,也就是现代意义上的“哲学”,—通过苦修达到的对上帝的直观知识,叫做Philokalia,即“爱美”,而不是我们现代意义上的“爱善”。Kalia在古代的主要含义是美,而不是道德完善。因此,弗洛连斯基认为,那部著名的东正教灵性著作《爱善集》[5],按其古代含义应该理解为“爱美集”。“的确,苦修所造就的不是‘善的’人,而是‘美的’人,神圣苦修者的突出特点完全不是他们的这样一种‘善’,这种善在世俗人身上、甚至在罪人身上也往往能够具有,而是灵性之美,是发光的人格身上的耀眼的美,这种美是肥胖的、世俗的人无论如何也达不到的”[6]。“爱美”的生活是人达到对肉体的改造,在世间获得受造物的原初之美。苦修生活的目标是“通过博取圣灵而获得身体的不朽和神化”,获得神化的见证方式之一是具有洞见美的天赋。因此,“苦修者的努力目标是感知所有受造物的原初之美。圣灵在受造物洞见美的能力中开启自己。永远能在万物中发现美——这意味着‘在普遍复活之前的复活’(阶梯约翰语),意味着预见到最后的启示”[7]。这样,苦修生活之美具有两种含义,一个含义是本体性的,是苦修者在上帝恩典中通过自身的努力所达到的灵性之美,苦修者的“面貌”真实地变成“发光的面容”,这个面容具有从内向外的光耀之美;另一个含义是审美能力,苦修者的心智被圣灵照亮,获得了能够参透超验之美、天上之美的能力。“充满灵性的人格是美的,而且具有双倍的美。他作为周围人的观看对象,具有客观的美;他作为一个视点以新的、得到净化的方式观看周围事物,具有主观的美”[8]。这样,苦修者即是美的对象又是美的主体。他通过苦修功夫改造了自己,观看他的人在他身上看见了受造物的原初之美。另一方面,苦修者通过自己的修炼而能够洞见宇宙的原初之美。他自己向自己展现美,自己在美中直观美。苦修者现实地加入了“绝对之美”的生活,因而在此世生活中就克服了俗世与天界之间的界限,在美的水平上,在对美的爱(filokalia)中,实现了这一最困难的本体论转变。

弗洛连斯基认为美学的主要对象——即艺术的任务,就是在现实中创造这样的美。

二、艺术哲学

基督宗教世界观是一种神人中心论的世界观,在这样的前提下,作为“人为”(искусственный)活动的“艺术”(искусство)便获得了重要意义和广义的解释,其含义远不止现在所说的“文化”中的一个部分,而是更接近于全部“文化”(“人文化成”)。

俄罗斯哲学具有对艺术加以广义解释、赋予艺术以最高使命的传统。索洛维约夫把艺术的最高任务看作是“在我们的现实中完全体现这种精神的完满性,实现绝对的美,或建立普世的精神有机体”[9]。同样,弗洛连斯基认为“艺术的目的在于克服现实的感性外表和自然主义的偶然的表皮,表达现实的恒常不变的普遍意义”[10]。但弗洛连斯基的艺术哲学除了对艺术本质与任务的宏观哲学阐释之外,还通过“艺术空间”“象征主义”与“自然主义”“透视”与“反透视”等专门概念进行了具体分析。

1.艺术空间。弗洛连斯基把文化活动看作是“对空间加以组织的活动”。全部文化包括技术、科学、哲学、艺术,其中,技术是对物质生活空间加以组织的活动,科学和哲学是对思想空间加以组织的活动,艺术的任务则是“以新的、自己的方式对空间进行重新组织”[11]。全部艺术类型都有某些共同的空间组织方法,但这些方法又根据各自的空间原则的不同而具有不同的自由度。在艺术空间的组织上,诗歌和音乐拥有最大的自由度;它们可以创造随便任何空间,因为艺术家可以把大部分创造工作转嫁给听众或读者。通常是诗人给出空间的公式,而读者应当自己再创造用以构造该作品的空间的形象。这个任务对读者来说是很复杂很困难的,如果读者在作品中不能成功地找到明显的和完整的形象,作者可以推卸自己的责任。艺术作品是一个完整有机体,其中各部分相互联系,没有任何整体所不需要的成分。应当从整体的观点来理解各部分的意义。光照、形体、声音、形象等等在艺术作品中只有在它们作为整体的各个部分的相互联系中才能理解和评价。荷马、莎士比亚、但丁、歌德的伟大作品要求读者付出巨大努力进行共同创作活动,这项工作不是任何人都能胜任的。如果在某位读者意识中,天才诗人作品的丰富的和复杂的空间被分解成细碎的、彼此无关的空间,那么,他就无法领悟到艺术整体。音乐在艺术空间的组织上拥有更大的自由。音乐就像代数一样给出一些公式,这些公式可以代入任何形式的内容。相反,戏剧则要求观众有更少的主动性;建筑和雕塑则拥有更严格的空间[12]。

绘画在艺术空间的组织类型上介于音乐和建筑之间。但在绘画内部,油彩写生画和线条画在艺术空间组织原则上又彼此不同。线条画创造的是积极的运动空间,油彩写生画创造的是消极的触觉空间。线条画的主要因素是描线,它是运动方向的符号或标志。描线是运动的抽象痕迹。描线中记载着画家对世界的积极态度。画家在线条画中是对世界施加作用,把自己东西给予世界,而不是从世界中获取。

相反,油彩写生画中的空间则是消极的。这个空间表现的主要是世界对人的作用,而不是相反。油彩写生画空间由色彩斑点、彩面、涂抹构成,这些东西不是施加作用的象征,而是感性知觉直接面对的给定物。这个空间是由某些物质来填充的,没有脱离物质。彩色斑点作为油彩写生画的基本要素,是画家从世界获得的无偿礼物。画家把颜料涂抹到画布上的方式作画,也就是通过触觉,触觉要求对外部世界的最小关涉。“触觉是对世界的积极的消极态度”[13]。在油彩写生画中我们面对的实际上不是空间,而是环境,物质性在这个空间中总是占据首位。线条画则首先被空间所占据,空间统治物体,按照空间的样式来解释内部物体。空间可以包含物体,但也可以独立存在,不填充任何东西,可以是纯粹的抽象空间,这在油彩写生画中是不可思议的[14]。

弗洛连斯基明确区分了艺术作品中的“构图”(композиция)和“结构”(конструкция)。构图是指(画家的)“空间组织规划图”,也就是描绘-表现手段的总和,包括形式、色彩、线条等,结构则是指描绘对象自身的意义系统。换言之,结构主要取决于被描绘的现实(物质的或抽象的、精神的现实),而构图主要取决于画家自己。构图与结构的关系:两者在艺术作品中是矛盾统一的关系。就像基督教义中对基督神性与人性的关系的定义一样,两者“既不可融合又不可分离”。弗洛连斯基认为,只有在希腊艺术和圣像画中,才达到了构图原则与结构原则的平衡。[15]

2.象征主义与自然主义。弗洛连斯基给艺术赋予了重要意义。他把人类活动划分为三类:实践活动,理论活动和“神通活动”(Teurgy)。实践活动生产器物,或广义的“工具一机器”,理论活动生产理论,或“概念-术语”,神通活动生产“圣物”。什么是神通活动?Teurgy这个术语在现代语言里通常被解释为神秘宗教仪式、法术、巫术等,但在弗洛连斯基那里,这一术语是在其古代原初意义上使用的,是指神界与人界的交通,是上帝下降到世界的阶梯,上帝借此来照亮和改造物质,人借此直观或上升到天界。神通活动的任务是用意义对现实进行完全改造和把意义完全实现于现实中。这是完整的人类活动,在古代曾作为全部文化的基础,后来,作为整体的文化分解为各种活动,通神活动缩小为宗教崇拜仪式。至于艺术,广义的艺术作为“在物质中体现意义的能力”,不是一种独立的活动,而是上述三种活动的一个必要方面。但艺术中最大程度地保留了通神活动的意义和形象。这种意义和形象就是象征。

弗洛连斯基接受了20世纪初俄国象征主义文学和艺术流派的精神,并进一步发展。在这里,“象征”一词的含义重点不在于人使用的“符号”,而首先是天界形象的表达。弗洛连斯基对象征的定义有三种表达:象征是“大于其自身的存在”;象征——是这样一种存在,它通过自身来显现另一种存在(原型),后者不是象征自身,而是大于象征,但后者的本质又要通过象征来显现;象征是这样一种“本质”(Сущность),其“活动”(энергия)与另一种更高价值的本质的“活动”连接在一起或融合在一起,因此,象征作为一种“本质”,其“活动”中就包含着更高价值的本质;因为象征中包含着更高价值的本质,所以,它虽然有自己的名称,但它也有理由被叫做那个更高价值的名称,并且应当被叫做后一个名称。[16]

弗洛连斯基神父在艺术中区分了两种形象——从俗世向天界上升的形象和从天界向俗世下降的形象。上升的形象“是被抛弃的日常琐事的外衣,是天界没有的灵魂的废料”,是我们世间生存的无精神内容的因素。当一个艺术家把这些形象当作真正启示并力图在自己的创作中记录下来的时候,他就迷失了方向。上升的艺术无论对接受者产生多么强烈的作用,它都是“日常生活的空洞的类似物”,它只能提供现实的虚假形象。相反,下降的形象——则是在俗世与天界的交界处结晶而成的神秘生活体验。这种体验应当成为真正艺术的基础。真正的艺术只有在灵魂从天界下降的时候才能产生,这时,灵魂还能够以象征的形式记录它在天界接受的理念和事物的面容。按照弗洛连斯基的理解,艺术活动无论如何不是心理性的,而是实体性的;艺术的宗旨是“启示原型”、表现新的、我们先前未知的实在。艺术家不是构造形象,不是把颜料涂在画布上,而是相反,是借助于颜料来“清洗”“精神实在的记录”,清除那些被物质生活用来覆盖事物真实面容的表层沉积物[17]。

上升的艺术对应于“自然主义”,下降的艺术对应于“象征主义”。弗洛连斯基把自然主义狭义地理解为照相式的写实主义。他认为西欧文艺复兴时代以后的主流艺术就属于这类,它“只是对感性现实的模仿,是谁也不需要的对存在的复制”[18]。之所以有这种自然主义艺术,弗洛连斯基认为主要是由于文化的世俗化造成的。文艺复兴时代的人迷恋暂时的世俗界,存在的感性外壳,只感觉到他周围现实的价值。为了表现这种文艺复兴的世界观,最适合的艺术形式是油画。涂在画布上的油彩的鲜艳和物质性最恰当地符合对多变的感性世界的描绘。相应的绘画法则是透视法则。

3.透视法则的世界观前提。弗洛连斯基认为,透视法则并不是像它的维护者所奢望的那样,反映了事物的本质、因而在任何时代和任何地方都应当被看作是艺术真实性的绝对前提;透视只是一种造型示意图,而且是多种可能的造型示意图之一,它不适合于全部世界观,而只适合于对世界的多种可能的解释中的一种解释,这种解释是与一定的生命理解和生命感受相联系的;世界的透视形象、对世界的透视解释,并不是世界的天然形象,亦即来自世界本质的形象,不是世界的真实语言,而只是一种拼写方法,是某些人创造出来的多种构造法则之一,这种法则只是其创造者的时代和生命理解所固有的,但完全不排除另外的拼写方法、另外的拼音系统,它们适合于另外时代的生命理解[19]。透视法则是从西欧文艺复兴及其以后时代的世界观和生命价值取向中产生的,“那些画家画笔的每次运动都暗中指向这种世界观和价值观”[20]。他指出了这种世界观和艺术原则的若干特点,我们在此简要归纳为三点:

第一,欧几里得空间。透视画家相信现实世界的空间是欧几里得空间,也就是同质的、均匀的、零曲率的、三维的空间,可以从自身的任何一点画出任何一条直线的平行线,并且只能画出一条。他们确信自己童年所学的几何学不仅是物理世界的许多可能图式中的一类图式,而且是生活现实中的物理世界的结构,并且不仅是存在的结构,而且是被观察到的结构。简言之,他们相信世界是按欧几里得的方式构造的,是按照康德的学说被感知的(即现象世界是认识者的主观建构)。

第二,静止不动。透视画家把整个世界想象为完全不动的,毫无变化的。在透视法所描绘的世界上,任何历史、任何生长、任何改变、任何运动、任何经历、任何戏剧性的发展和情绪变化,都是不可能的和不应有的。否则——也将导致绘画的透视统一性的崩塌。这是一个死寂的、或陷入永恒沉睡的世界,——是一幅同一不变的、僵死不动的图景。

第三,机械观察。透视画家排除了视觉活动的全部生理心理过程。一只眼睛静止不动地、不带情感地观看,就像一架光学透镜。它自己一动不动,——它不能动也无权动,不顾视觉的基本条件——视觉活动的积极性,即视觉作为活人的活动,是在自身中对现实的主动重建。此外,这种观看既不同时伴随着回忆,也不伴随着精神的努力,也不伴随理智的辨别。这是一个外在的机械过程,在极端情况下是物理-化学过程,而完全不是所谓的视觉。视觉的全部心理因素,甚至生理因素,都完全不存在。[21]

弗洛连斯基对自然写实主义绘画的上述世界观和方法论前提进行了批评和反驳。

第一,世界空间不限于欧几里得空间。弗洛连斯基把世界空间概念划分出三个彼此不同的层次,第一层是抽象的或欧几里得式的空间,第二层是物理空间,第三层是生理空间,并且生理空间又可以划分为视觉空间、触觉空间、听觉空间、嗅觉空间、味觉空间等等。根据上述每一种空间划分,无论是大的划分还是细小的划分,都可以有不同的想象。认为一系列复杂的空间问题都可以归结为关于物体在欧几里得三维空间中的相似性的几何学说,这意味着没有触及到所提出问题的困难性。在抽象的几何学意义上,欧几里得空间只是具有不同属性的多种多样的空间中的一个特例。欧几里得几何学是无数几何学中的一种,我们没有理由说,物理空间、物理过程的空间,正是欧几里得空间。这只是一个公设,是对世界进行想象的一个要求,一切其他观念都按照这个要求来建立。这个要求产生于一种事先的信仰,即对具有一定性质的(也就是具有连续性原则、绝对时间、绝对固定物体的)物理数学科学的信仰[22]。

第二,对世界的直观不等于世界的真实图景。即便是达到了完全符合透视法则的瞬间摄影式描绘,这种描绘也不等于世界的真实图景。在对真正现实的真正直观方面,这个瞬间摄影只是一个微分,并且是高阶微分,至少是二阶微分。为了根据这个微分获得世界的真实图景,必须根据时间变量(与时间变量有依赖关系的既有现实本身的变化,也有直观过程)和其他变量(比如不断变化的统觉因素等),对这个微分进行多次积分。但即便是这些都做到了,那么,所得到的积分形象也不会符合真正的艺术形象,因为这种绘画方式所依据的对空间的理解,不符合艺术作品的空间,艺术作品的空间是作为自我封闭的统一整体被组织起来的。即便暂时假定物理空间实际上满足欧几里得几何学,那也完全不能得出,世界的直接观察者也这样感知。无论生活在物理空间的人如何认为必须要按照欧几里得的空间结构来建立自己的其他表象,认为必须把生理空间归结为欧几里得图式,——生理空间也不可能走进物理空间。更何况,嗅觉、味觉、听觉、触觉空间与欧几里得空间毫无共同之处,因此关于这些空间无法在几何学意义上来谈论。即便是与欧几里得空间最近的视觉空间,仔细看也与欧几里得空间有深层差异。画家的工作不是写抽象论文,而是作画,也就是描绘他真正看见的东西。画家按照视觉器官的构造所看见的东西,完全不是康德的世界,因此他也完全可以画出不服从欧几里得几何学定律的东西。

第三,透视论者缺乏精神的积极性。在透视画家那里,思想在一瞬间、仿佛偷偷地透过主观边界的孔洞看世界,思想是无生命的,不动的,不能把握世界的运动,它自己却奢望获得自己观看点和观看瞬间的绝对性。这是一个消极的观察者,他不把自己身上的任何东西带给世界,甚至不能把自己的散乱印象加以综合,他不与世界进行生动地接触,不生活在世界中,也意识不到自己的实在性,但他却高傲地孤立于世界,认为自己是最终审判者,根据自己的经验构建全部现实性,并以客观性为借口把这种现实性强行纳入到它的微分之中。

总之,弗洛连斯基认为,欧几里德空间观的特点是片面性、均质性、连续性、关联性和无限性。正透视不适合于对有深度的、间断性的、多关联的、非均质的、封闭的和等级性的现实进行象征性的描绘。因此,在东正教圣像中并不以透视法则为必须遵守的艺术方法。

对透视法则的自然主义前提的批评,其动机是为东正教圣像中的非透视、反透视提供辩护的。但这些批评和反驳也具有不限于圣像的一般艺术哲学意义,特别是与现代抽象派艺术有某种契合。

[1]Бычков В. В. Феномен иконы. Москва. Издательство: Ладомир. 2009. С.554.

[2]«П.А.Флоренский», Том I. Столп и утверждение истины(II), Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С. 585-586.

[3]«П.А.Флоренский», Том I. Столп и утверждение истины(I), Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С. 90.

[4]«П.А.Флоренский», Том I. Столп и утверждение истины(I), Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С. 93.

[5]在东正教灵修传统中,有一部具有重要影响的希腊语著作,收集了多位东正教灵修神学家灵修文献选段,书名为 《Philokalia》(Добротолюбие,爱善集)。

[6]«П.А.Флоренский», Том I. Столп и утверждение истины(I), Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С. 98-99.

[7]«П.А.Флоренский», Том I. Столп и утверждение истины(I), Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С.310.

[8]«П.А.Флоренский», Том I. Столп и утверждение истины(I), Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С.321

[9]Соловьёв В. С. Сочинения в двух томах. Том II. Москва, Издательство «Наука». 1988 г. С. 398.

[10]Флоренский П.А. Собраниe сочинений. Париж, 1985 г. Том I. С. 320.

[11]Там же. С. 320.

[12]Бычков В. В. Феномен иконы. Москва. Издательство: Ладомир. 2009 г. С.583.

[13]Флоренский П.А. Собраниe сочинений. Париж, 1985 г. Том I. С. 325.

[14]Бычков В. В. Феномен иконы. Москва. Издательство: Ладомир. 2009 г. С.586-588.

[15]Бычков В. В. Феномен иконы. Москва. Издательство: Ладомир. С.589.

[16]«П.А.Флоренский», Том II. У водоразделов мысли. Москва, Издательство «Правда». 1990 г. С.286-287.

[17]Бычков В. В. Феномен иконы. Москва. Издательство: Ладомир. 2009 г. С.574.

[18]Флоренский П.А. Собраниe сочинений. Париж, 1985 г. Том I. С. 87.

[19]Флоренский П.А. Христианство и культура. Москва. Издательство «Фолио», 2001 г. С.43.

[20]Флоренский П.А. Христианство и культура. Москва. Издательство «Фолио», 2001 г. С.83.

[21]Флоренский П.А. Христианство и культура. Москва. Издательство «Фолио», 2001 г. С.83-85.

[22]Флоренский П.А. Христианство и культура. Москва. Издательство «Фолио», 2001 г. С.88.

(来源:《世界宗教文化》2023年第2期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计