内容提要:山西泽州地区数量众多的乡村文庙,主要来源于元代修建的社学文馆。这些社学文馆普遍具有文教与祭孔的双重功能,其实质是一种“社学型文庙”。明代以后,泽州乡村的“社学型文庙”整体上趋于衰落,一部分逐渐演变为具有“春祈秋报”祭祀功能的“社庙型文庙”,主要采用供奉祭品、献演戏剧等礼仪实践。明清泽州乡村文庙从社学到社庙的演变过程,体现了儒家礼制的正统神圣符号在功能性整合的框架下与民间信仰传统及地方赛社习俗的持续互动与深度交融,以及国家礼制教化体系在地方社会“因俗而治”的适应逻辑与内在张力。

关键词:泽州;乡村文庙;社学;社庙;春祈秋报

作者简介:王群韬,哲学博士,上海社会科学院宗教研究所助理研究员。

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“‘宗教中国化’的基础理论建构”(编号:18ZDA231)阶段性成果。

文庙,亦称“孔庙”“孔子庙”“先师庙”“宣圣庙”“夫子庙”等,作为儒家“道统”的神圣象征符号和重要载体,通常是由官方主持修建、祭祀孔子为主的儒家圣贤的礼仪性场所。从唐代开始,文庙祭孔与官办学校(儒学)教育相结合,确立起“庙学一体”的官学教育制度。因此,“自唐以来,州县莫不有学,则凡学莫不有先圣之庙矣”。[1]到了北宋时期,随着社会上崇儒重教之风盛行以及庙学传统的广泛影响,不少地方学舍、乡塾之中也祭祀孔子甚至建有文庙,即乡村文庙。[2]结合相关史籍记载和实地调查发现,山西历史上修建了大量乡村文庙,尤以晋东南的泽州地区分布最为密集。明成化《山西通志》在记录境内各州县文庙(庙学)情况时,亦言及“泽州天井关宣圣回辙处及蒲、潞等州、屯留、襄垣、高平、阳城诸县各乡镇亦建,中像宣圣,从以颜、曾,或四配十哲,居民亦以祭丁日致祭”。[3]近年来,学界已开始重视对乡村文庙现象进行考察,但现有的相关研究大多聚焦于这类庙宇的建筑风格、教育功能及其在儒学思想文化传播层面的作用,而对其历史渊源、宗教功能、祭祀礼仪等问题尚未展开深入考察。[4]本文选取乡村文庙分布最为密集的山西泽州地区作为考察中心,结合相关史料及实地调查资料,围绕这类庙宇的历史渊源、功能类型演变、祭祀仪式等问题展开具体研究和探讨。

一、元代社学:泽州乡村文庙的主要来源

泽州地区位于晋东南,其地理范围与今山西省晋城市行政区域(城区、泽州县、高平市、陵川县、阳城县、沁水县)基本一致。综合相关碑刻、方志资料和实地调查统计,泽州地区年代可考的乡村文庙共计37处,其中东汉1处、北宋3处、元代16处、明代10处、清代7处。泽州地区已知修建年代最早的乡村文庙是泽州县晋庙铺镇天井关孔子庙。该庙的修建与“孔子太行回车”的传说有关:相传孔子周游列国由卫入晋,路经太行山天井关时遇数小儿嬉戏,论道叹服,旋车而返。据史料记载,东汉建宁二年(169)孔子第十九世孙孔昱迁居此地“追思先圣,立庙奉祀”。[5]至唐代,天井关孔子庙规模进一步扩大,元代地方官员多次重修天井关孔子庙,至明代正式列入祀典,春秋仲月上丁日遣训导致祭。[6]“孔子太行回车”的传说虽系附会,但这个传说随着天井关孔子庙的历次修缮和长期存续而在泽州地方社会产生了极为深远的影响。

自北宋以来,泽州社会文化昌盛,崇儒尚礼之风蔚然,以至乡闾农舍亦重耕读传家,“虽穷乡曲巷,时闻弦诵声”。[7]考察发现,当地不少乡村文庙的重修碑记在叙述本庙起源时都追溯北宋时期的“程子乡校”,即大儒程颢兴建的乡校里馆。例如,建宁里文庙重修碑记载该庙“肇创于宋治平丙午,时明道先生移令晋城,诸乡皆设校馆”。[8]再如,东四义村文庙现存重修碑记云:“圣庙自宋治平丁未子程子令晋城,乡校七十,设庙崇祀。”[9]据史料记载,程颢(1032—1085)于北宋治平四年至熙宁三年(1067—1070)任泽州晋城令,在当地大兴文教,“建乡校七十余”[10],“未几,被儒服者数百人,达乎邻邑之高平、陵川,渐乎晋、绛,被乎太原”。[11]我们根据现有史料尚难确知这些乡校里馆是否已经具备文庙礼仪空间规制,但“程子乡校”作为一种标志性历史事件和文化记忆成为后世泽州地方官绅持续修建社学、振兴文教的重要精神旗帜。[12]

综合分析相关碑刻、方志资料可知,元代大规模修建的社学是泽州乡村文庙的主要来源。元代统治者虽然长期停废科举,但十分重视儒家教化对于社会稳定的维系作用,因而积极推行尊孔兴学的文化政策。大德十一年(1307)加封孔子为“大成至圣文宣王”,元统二年(1334)“诏内外兴举学校”。[13]同时,元代统治者还在乡村地区大力推广“社学”教育。自元世祖至元七年(1270)开始推行社制,即地方乡里每五十户为一“社”,至元二十三年(1286)诏令各地“每社设立学校一所,择通晓经书者为学师,于农隙时分令子弟入学,先读《孝经》《小学》,次及《大学》《论》《孟》经史,务要各知孝悌忠信,敦本抑末”。[14]并且,“兴学校”也成为元代考察地方官施政能力的一项重要标准。[15]在这种背景下,泽州地区不少地方官积极修建学校,并将儒学教育向乡村地区推广。尤其是元代中期以后,泽州地方社会相对安定、经济得到恢复发展,一些地方官绅以复兴北宋“程子乡校”为旗帜,在乡村地区修建社学,“广延师儒,训导生童”[16],以振兴文教、淳化风俗。其中,延祐、泰定年间高平县尹郭质大兴社学就是一个典型例子。郭质,字彦文,正定人,出身“镇阳世儒”,“学问优长,应务详雅”,延祐七年(1320)迁高平县尹,在任期间“稽之旧典,兴复米山等五十九里之文馆”[17];“兴举学校,期年化行,凡里之有是者,皆扁曰‘文馆’”。[18]通过考察相关碑刻、方志资料发现,今高平大周村、米山村、伯方村、永禄村、勾要村等乡村文庙创建历史都可追溯至郭质主持修建的社学文馆。

按照元代庙学制度,州县庙学的空间格局一般包括櫺星门、大成殿(正殿)、两庑、明伦堂(讲堂)、学斋、尊经阁等,其中礼仪空间主要由大成殿、两庑殿堂构成,教学空间主要包括明伦堂、学斋、尊经阁等,其整体格局方位多为“东学西庙”或“前庙后学”等类型。这一时期泽州乡村社学文馆在形制格局上也具有教学空间与礼仪空间并存的特征,但整体规模要小于州县庙学,通常只有一至二进院,包括“学舍”“讲室”等教学空间和以“正殿”“两庑”为核心的礼仪空间。其中,教学空间通常位于整体建筑的南部,而正殿(礼殿)则大多坐北朝南,与东、西两庑共同构成了礼仪空间。例如,元泰定三年(1326)《周纂里重修文庙记》描述其空间格局:“先圣、颜、孟、十哲之像,金碧彩饰……櫺星隐映,三门高敞,两庑翚飞,置讲室于坤隅,设里庠于巽位。”[19]由此可知,其教学空间设置在西南(坤)和东南(巽)方位。这种格局虽然与元代州县庙学常用的“东学西庙”或“前庙后学”格局并不一致,但同样兼有文化教育和祭祀孔子的双重功能,其实质是一种“社学型文庙”。并且,由于唐宋以来“庙学一体”传统的深远影响,“庙学并称”即“文庙”与“学校”并称的现象已十分普遍;因而,在崇儒重教之风兴盛的元代泽州地区,官绅民众常以“文庙”、“宣圣庙”指称这些社学文馆。[20]例如,高平大周村文庙(周纂里学馆)现存元泰定三年(1326)所立《周纂里重修文庙记》,篆额作“宣圣庙记”,行文中亦称“周纂馆”“周纂里学馆”,为“乡社童蒙之学”。[21]一些乡村文庙在明代重修碑记中追溯其创建历史时仍称“社学孔子庙”。[22]

通过分析相关史料还发现,元代泽州乡村“社学型文庙”中作为核心礼仪空间的正殿通常以二公(兖国公颜子、邹国公孟子)、十哲配享孔子。考之史籍,元代是文庙配享制度发展演变的重要历史时期:元代初年,以“二公十哲”配享孔子仍是各地文庙正殿常见的祀位模式;元仁宗延祐三年(1316)诏令“春秋释奠于先圣,以颜子、曾子、子思、孟子配享”[23],此后“四配十哲”成为各地庙学礼仪空间的标准规制。然而,结合相关史料来看,泽州乡村文庙的祀位格局似乎未受延祐三年诏令影响,在此后很长一个时期内仍以“二公十哲”配享孔子于正殿。这种现象可能与当时乡村社会环境的相对封闭性及其文化传统发展的迟滞性密切相关。在祭祀仪式上,一些乡村文庙也效仿州县庙学制度举行“朔望会文,春秋释奠”的活动。[24]按照元代庙学制度,通常在春、秋仲月(即农历二月、八月)上丁日以“释奠礼”祭孔,并在每月朔望(初一、十五)进行祭祀、讲书等活动。[25]“释奠礼”通常由各级官员主持,具体仪程包括陈设酒食、行礼(三献礼)、奏雅乐等。与州县文庙不同,元代泽州乡村文庙的春秋释奠、朔望祭祀主要由本乡耆老、儒士、社师等带领生徒进行,一般没有地方官参与。[26]关于这些乡村文庙举行“释奠之礼”的具体仪程是否与州县庙学一致,由于现存史料阙略,尚无法确知。

由此来看,元代大规模修建的社学文馆构成了泽州地区乡村文庙的主要来源。作为国家礼制教化体系的一部分,这些社学文馆在具体形制上虽然与州县庙学存在一定差异,但也兼有文教与祭孔的双重功能,时人亦以“文庙”“宣圣庙”称之,其实质是一种“社学型文庙”。

二、从社学到社庙:明清泽州乡村文庙的功能类型演变

元代泽州乡村的“社学型文庙”作为官方推动下儒家礼制教化体系向乡村地区延伸的重要载体,大多由地方官员与本乡绅耆、社长(社首)等共同主持修建,这种修建模式在相关碑记资料中得到了普遍反映。例如,元泰定三年(1326)《周纂里重修文庙记》中列有高平县尹郭质、高平县达鲁花赤任普、县尉刘信、县主簿张仁及东、西社长杨诚、王思忠等人名。[27]再如,《大元泽州高平县伯方里学馆记》中记录了高平县尉刘信、典史郭忠、司吏李铉、范椿龄、尉吏房沐祖及前社长赵克明、赵敬、社长赵直、赵珍等人的参与。[28]由此可见,这些“社学型文庙”在修建之初通常都获得了地方官员的支持。然而,与州县庙学长期得到国家经费保障不同,这些“社学型文庙”的日常教学、祭祀活动及后续修缮工程的费用并非由官方提供,而主要依靠本乡士绅民众自发募集筹措。并且,我们在现有史料中尚未发现这些“社学型文庙”置有学田、物产以充膏火之资等相关记载,因而其经费来源具有较大的不稳定性。到了元末,泽州地区已有不少“社学型文庙”难以为继,馆舍倾圮荒废或改作他用。

明代初年,朝廷重兴文教、修复学校,尤其是洪武二年(1369)明太祖诏令各地修建社学的举措,使泽州乡村的“社学型文庙”得到一定程度的恢复。据晋城市城区西上庄街道五门村文庙现存的明隆庆五年(1571)《重修先师庙记》可知:“夫学校之设,起自洪武初年,乃我太祖高皇帝以仁义取天下之后诏令天下城镇、乡村建立社学。”[29]然而,洪武初年推广社学的政令在实际执行过程中却“走了样”,不少地方官吏借机搜刮、大肆扰民,明太祖权衡利弊后,遂罢“社学之设”。[30]失去官方政策支持的地方社学,大多又回归到存续维艰的状态。因此,泽州乡村的“社学型文庙”在经历短暂的复兴之后,整体上又趋于衰落。明初社学之兴废,反映出当时中央政府直接以政令形式在广大乡村地区推广文教之艰难。

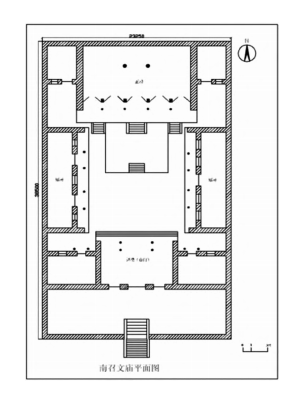

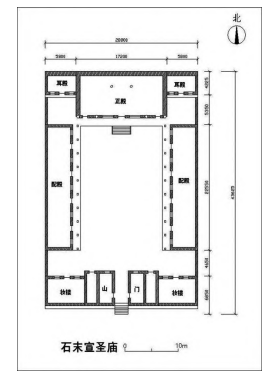

明代中期以后,泽州乡村文庙的教学空间大多已不复存在,但其中的礼仪空间因当地民众的持续修葺、祭祀而普遍得以保留,并与地方祭祀习俗及民间信仰传统紧密结合,逐渐演变为乡民祭祀孔子的民间神祠。例如,元代修建的高平县石末村文庙“迄于后世,学徒衰散”,“自康熙重修以来,未尝有人讲习其中”,唯有礼殿圣像与祭祀功能保留。[31]一些乡村文庙最初的教学空间还被民众改建为祭祀其他神祇的配殿或村社议事之公所。例如,陵川县德义村文庙的元代正殿保存至今,但其原本的学舍在明天启二年(1622)已被乡民改建为供奉龙神、蚕姑的配殿。类似地,清代高平凤和村宣圣庙(俗称孔夫子庙)大成殿长期得以保存,而原有学舍、讲室改建为配殿、社房。实地考察发现,这些改建后的乡村文庙整体格局与明清时期泽州地区民间祠庙十分接近,通常为一至二进院落,建筑布局沿中轴线对称,正殿坐北朝南,两侧设耳殿,东西两庑厢房为配殿(二层多建有看楼),山门之上建有舞楼(戏台)。陵川县南召村文庙和高平市石末村宣圣庙现存建筑格局颇具典型性(如图1、图2所示)。

图1 陵川县南召村文庙平面图

图2 高平市石末村宣圣庙平面图

这一时期,泽州乡村文庙正殿的祀位模式更趋多元化:一部分采用了州县文庙“四配十哲”的标准规制,一部分仍延续着元代乡村文庙以“二公十哲”配享孔子的传统形制,还有一部分正殿中仅有孔子、二公“三像并列”。例如,明隆庆年间高平县建宁里先师庙正殿采用“中文宣,左兖国,右邹国”三像并列的祀位模式。[32]又如,明万历年间重修的陵川县德义村文庙正殿并列供奉孔子、颜子、孟子塑像,当地民众称为“三神”。[33]这种“三像并列”的祀位格局与明清时期泽州民间祠庙正殿广泛采用的“主神居中—左右胁侍(翼像)并列”模式十分相似。由此来看,这一时期泽州乡村文庙的礼仪空间形制可能受到了地方祭祀习俗与民间信仰传统的深刻影响。

进一步分析发现,明清时期泽州乡村文庙大多还作为村社的“春祈秋报之所”,实际上具有“社庙”的属性。“社”原指“土地之主”“土地之神”,对“社”的祭祀体现了早期儒礼的周期性特质。“祭社有二时,谓‘春祈秋报’”[34]。“春祈秋报”是基于农耕文明生产生活实践岁时性特征的重要祭祀传统,亦体现了儒家传统礼制精神在农业社会对基础性时间秩序的内在建构。社祭活动的场所称为“社坛”或“社庙”。明代初年在全国推广里社制度,进一步将社祭活动和社庙(社坛)空间进行了系统化、标准化整合:

凡各处乡村人民,每里一百户内立坛一所,祀五土、五谷之神,专为祈祷雨旸时若、五谷丰登。……遇春秋二社,预期率办祭物。至日约聚祭祀,其祭用一羊、一豕、酒果、香烛、纸随用。祭毕,就行会饮。[35]

明中期以后,社庙的祭祀对象逐渐多元化,不再局限于“五土、五谷之神”,许多祭祀其他神祇的祠庙也成为“春祈秋报之所”。正是在这一意义上,可以将相应的庙宇称为“社庙”(大庙)。并且,作为“春祈秋报”场所的“社庙”,具有公共礼仪空间的属性,连接着国家礼教体系与地方社会信仰生活。杜正贞研究指出,最晚到明代,“社庙”或“大庙”的概念已经普遍存在于晋东南民间社会,而定义“社庙”的标准即这些庙宇是否为乡村年度祈报活动的场所。[36]姚春敏等学者也认为:“社庙区别于同一村落其他庙宇的最重要的功能,是它不仅仅是用来作为村民日常祀神所用,而且是整个聚落春祈秋报、迎神赛社最重要的场所。”[37]清代以后,泽州地区社庙的祭祀对象更加泛化,在乡村民众的理解中,凡是能保佑风调雨顺、阖社平安的神祇都可以奉为社庙主神。[38]结合现有史料及实地考察情况,目前可以确定南召村文庙、勾要村文庙、石末村文庙、上佛村文庙、德义村文庙、五门村文庙等13处乡村文庙均为所在村社举行“春祈秋报”的社庙。一个典型的例子是清康熙年间泽州阳城县上佛村文庙。据清康熙五年(1666)《上佛里大庙兴造记》记载:

方言谓里社为大庙,所以别群庙也。吾里大庙其中室画孔子像,其始莫详。其栋题至元二十三年癸酉重修……抑余闻之,里社者,坛而祀土谷者也。今诸里皆为庙,其神多不同。吾里至以孔子主之,果何说也?夫百十一户为里,里长为春秋率钱为社,社之时锄强扶弱,有誓其不若者摒不得与,实与乡约相表里。[39]

据此可知,清康熙年间的上佛村文庙作为区别于村里其他庙宇的“大庙”,是当地民众举行“春秋二社”的场所。至道光二年(1822)该庙重修碑记中仍言“村中大庙旧所谓里社以祀诸神者,则又以先师孔子主其殿”。[40]可见,这座乡村文庙长期具有“社庙”的属性。类似地,清光绪年间陵川县南召村民众捐资重修文庙,“使用春秋祈赛常新,宗社之规为公设”。[41]清代至民国时期的高平县勾要村文庙(元代为勾要里文馆)作为“里人春秋祭享”的场所,“一切公事均于斯为会议之点”。[42]

明清时期泽州乡村文庙由“社学”向“社庙”演变的背后,蕴含着国家礼制教化体系与民间信仰观念及地方祭祀传统更深一层,交融互动、持续重塑的内在逻辑,尤其是乡村民众关于孔子形象的朴素认知与“崇德报功”的信仰观念,对这一演变过程产生了十分深刻的影响。首先,泽州乡村民众将孔子奉为社庙主神,以村社一年中规格最盛大隆重的祭祀表达对孔子圣人之德、教化之功的崇敬和报答,体现了中国民间信仰“崇德报功”的核心观念。清光绪年间陵川县南召村文庙重修碑记中即表达了这种观念:“矧大圣人祖述尧舜,宪章文武,先圣人而圣者,非圣人(无)以明;后圣人而圣者,非圣人无以法。所谓仪范百王、师表万世者也。于是捐资重修,共勘盛事,使用春秋祈赛常新,宗社之规为公设,庶几有以告慰圣灵欤!”[43]张志刚先生认为,中国民间百姓普遍怀有“崇德报功”观念,这种观念可以说是中国民间信仰的底色,是最基本、最普遍、最真实的中国宗教文化传统。[44]并且,“崇德报功”观念也是明清国家祀典与民间信仰传统对于祭祀孔子的共同认知。例如,清光绪《钦定大清会典》就将各省府、州、县孔庙祭祀列入“崇德报功以祀”一类。[45]官方与民间两个层面的“崇德报功”观念既相互契合又各有侧重,前者的礼制性精神内涵较强,后者的宗教文化内涵更突出。

其次,宋代以来民间社会普遍认为修建文庙、崇祀孔子有助文运昌盛、保佑科考顺利,在科举制发展鼎盛的明清时期,这种信仰观念更加深入人心。19世纪后期来华考察的荷兰汉学家高延(J.J.M.de Groot)就曾指出,对科考功名和仕途的期望普遍存在于中国民间社会:“几乎每个中国人都有一种崇高的理想抱负——通过考试(这种考试是面向普天之下所有民众的)进入官僚阶层……他们会祈求神灵保佑顺利通过考试。”[46]泽州地区崇儒尚礼之风蔚然,乡闾农舍亦重耕读传家,通过科考进入仕途是地方士绅、儒生乃至乡村普通民众梦寐以求的愿望,孔圣人“主文运、佑科考”的神圣形象在他们心中尤为突出,因而极为重视对孔子的崇祀。清嘉庆十一年(1806),泽州乡绅原文灿等捐资修葺东四义村文庙,所撰碑记就认为修建文庙、崇祀孔子对于本村“科名林立”有护佑之功。[47]在泽州民间,“旧时,村里家家户户都供奉孔夫子,认为祭圣人就可使农家的孩子聪明伶俐,中举或中状元,然后升官发财,光宗耀祖”。[48]可以说,祈求功名仕途、出人头地、光宗耀祖的愿望成为泽州乡村民众持续修缮文庙、祭祀孔子的强大信仰动因。[49]

并且,在泽州民众的朴素认知中,孔子还具有更加宽泛的神圣性,能赐予村社风调雨顺、五谷丰登、子孙兴旺等多种现实福祉,可以作为村社“春祈秋报”的对象。一般而言,民众倾向于选择能够从整体上保佑村社风调雨顺、物阜民安的高级神祇作为社庙(大庙)主神。在乡村民众的理解中,作为儒家(儒教)祖师、大成至圣文宣王的“夫子老爷”[50],也具有宽泛意义上福佑阖社平安的神圣功能,因而在泽州乡村长期受到民众崇祀,即使乡村文庙内的学舍(教学空间)倾圮颓败、文教功能衰落,但供奉孔子的正殿(礼仪空间)依然香火旺盛、祭祀不绝。

三、社庙祭孔:明清时期泽州乡村文庙的礼仪实践

从现存碑刻资料反映的情况来看,明清时期泽州乡村“社庙型文庙”的修缮、祭祀活动普遍以“社”为单位组织进行,而作为村社公共事务负责人的“社首”群体则成为具体活动实施过程中的主导力量。例如,陵川县南召村文庙在明万历年间的重修活动由“社首杨应时、杨尔茂、武守秋、武继周相率合社大小共一百二十户,齐心并力,庙貌一新”。[51]清代以后,相关修缮工程、“春祈秋报”祭祀活动等所需的资金主要在村社内采用按亩捐输(钱、谷、出工等)的方式筹集。例如,从高平建北村文庙现存的清乾隆三十一年(1766)《春祈秋报之粟碑》来看,该庙作为村社举行“春祈秋报”的场所,确立了“按地亩捐输”“计亩出谷”作为赛社祭祀资金筹集模式。[52]再如,清乾隆、嘉庆、道光年间阳城县上佛村文庙的历次重修工程花费都采用“同社酬金,并力为募化”的方式筹集。[53]

“春祈秋报”的社祭活动是基于我国传统农耕生产生活方式周期性特点的祭祀形态。春祈雨泽、秋报收成,是这一祭祀实践的核心功能。明清时期泽州各村社庙举行“春祈秋报”祭祀活动的具体日期并不一致,“春祈”(春社)通常在每年农历二、三月间举行,“秋报”(秋社)则在每年农历七至九月间举行。[54]综合相关史料及实地考察发现,泽州乡村“社庙型文庙”举行“春祈秋报”的日期大多集中于二月和八月,与官方祀典规定的释奠祭孔日期即春秋仲月上丁日(通常在二月上旬和八月上旬)较为接近,可能在一定程度上受到了早期“社学型文庙”亦行春秋释奠传统遗留的影响。同时,在国家礼制地方化实践“因俗损益”原则下,社祭传统又衍生出各种具有地域特色的民间赛社习俗。

通过进一步考察发现,泽州乡村的“社庙型文庙”每年举行“春祈秋报”祭祀的具体仪式实践主要包括供奉祭品和献演戏剧。供奉祭品,当地俗称“上供”“供盏”,是泽州乡村“社庙型文庙”祭祀仪式的重要内容。结合相关史料来看,泽州民众在乡村文庙中向“夫子老爷”供奉的祭品种类十分丰富,不仅有血食牺牲(主要是猪、羊)、酒、果等明代以来里社祭祀制度传统祭物,还包括油食、供菜等各种具有地方特色的菜肴供品。例如,清道光五年(1825)八月十一日、十二日,陵川县德义村文庙举行“秋社”,村社民众“谨备洁牲酒果、油食供菜献席以祀”。[55]其中,“油食”是泽州当地民众对各种油炸面点的统称,具体样式包括油果子、油馓、油饼(吉饼)等,“供菜”则是指各种用于献供祭神的菜肴,通常包括肉类菜品、汤羹、素菜等种类。油食加供菜是明清以来泽州乡村赛社祭祀“给老爷上供”的常用组合。

此外,献演戏剧也是明清时期泽州乡村文庙“春祈秋报”祭祀仪式中的常见内容。冯俊杰先生通过系统研究山西地区乡村庙宇和民间演剧史料发现:“献戏一般是在春祈、秋报、神诞、开光、雩祭迎神、谢雨及神庙落成或大修竣工之时举行。”[56]分析相关碑刻资料可知,泽州乡村的“社庙型文庙”自清代以来普遍增修了戏台(戏楼、舞楼),作为“春祈秋报”时献演戏剧的场所。例如,清康熙年间阳城县上佛村文庙作为“村中大庙”,“惟以杂剧为岁事”。[57]清代光绪年间,陵川县南召村文庙增修舞楼作为献戏场所,据当时所立的重修碑记可知该庙“正殿与东西庑□仍其旧,独戏楼系改修”。[58]结合实地考察发现,这些戏台大多采用“山门舞楼”的形制,即在正殿对面的山门之上修建戏台(舞楼)。这种形制设计显然包含着向正殿主神献戏的用意。例如,晋城市城区西上庄街道五门村文庙现存的清代戏台,采用“山门舞楼”形制,“过去每年农历二月十三、九月十三办赛会,村里都要请外面的戏班来唱三台大戏”。[59]再如,陵川县附城镇里进掌村文庙现存建筑为清代风格,整体格局坐北朝南,正南为山门,上有戏台,曾在民国十六年(1927)重修,为典型的“山门舞楼”形制,在戏台两侧还建有耳房作为妆楼,在赛社献戏期间供演员化妆、休息。通过对泽州乡村文庙戏台墙壁留存的清代、民国时期演出题记(献演剧目信息)进行分析可知,当时献戏内容大多为上党梆子的传统剧目,主要题材包括朝代戏、公案戏、忠奸戏、神仙戏、生活戏等。泽州民众在乡村文庙中为“夫子老爷”献演戏剧的同时,也传达、昭示着“忠孝仁义”“善恶因果”等传统伦理观念,体现了祭祀礼仪与道德教化、民俗生活相互交织的特征。

段飞翔、曹飞等学者在长期的田野调查中发现晋东南地区乡村文庙中修建戏台的现象具有一定的普遍性,并指出献演戏剧的做法不符合官方正统文庙祭祀必用“雅乐”的礼仪制度,反映出乡村文庙在庙宇规制与祭祀方式上与官方正统文庙存在较大的差异。[60]实际上,由于明清时期泽州民间的村社组织在乡村文庙的修缮、祭祀活动中成为主导力量,因而这些乡村文庙建筑格局可以按照民间信仰观念及地方赛社实践的具体需要来呈现,而相关的“春祈秋报”祭祀仪式也就充分融合了泽州地方赛社传统和民俗生活元素。并且,乡村文庙以上供、献戏祭孔,仍在一定程度上延续了官方文庙释奠祭孔的内在礼制精神,同时又受到地方化赛社习俗的深刻重塑,生动体现了儒家礼制的正统神圣符号在功能性整合的框架下与民间信仰传统、地方赛社习俗的交融互动逻辑。

四、结语

综上所论,泽州地区数量众多的乡村文庙主要来源于元代大规模修建的社学文馆,这些社学文馆普遍具有教学空间与礼仪空间并存的形制格局,实质上是一种兼有文教和祭孔双重功能的“社学型文庙”。由于缺乏持续稳定的经费保障,这些“社学型文庙”在明代以后整体上趋于衰落,一部分“社学型文庙”的礼仪空间因乡村民众的持续修缮而长期得以保留,并经过地方里社祭祀实践与民间信仰传统的持续重塑,逐渐演变为以孔子为主神、具有“春祈秋报”功能的“社庙型文庙”。明清时期泽州乡村文庙从社学到社庙的演变过程,体现了儒家礼制正统神圣符号与民间信仰传统及地方赛社习俗的持续互动与深度交融。泽州乡村民众对于孔子形象的朴素认知与信仰观念,构成了这类庙宇香火绵延并成为村社“春祈秋报之所”的强大动因;同时,在乡村文庙中供奉祭品、献演戏剧等仪式实践,也充分融合了泽州地方赛社传统与民间信仰礼俗特征。由此可见,儒家礼制教化体系在地方社会礼俗环境中的传衍是一个复杂的适应、互动过程。作为“春祈秋报之所”的乡村文庙,实际上以一种特殊的公共礼仪空间形态连接起国家礼制教化实践与民间赛社习俗及信仰实践,生动体现了国家礼制教化体系在地方乡村社会的长期深拓过程中“因俗而治”的适应逻辑与内在张力。

注释:

[1]马端临:《文献通考》卷43《学校考》,中华书局2011年,第1245页。

[2]郝平、魏春羊:《儒学的乡村渗透:以宋至清山西乡村文庙为中心》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2022年第4期。

[3]明成化《山西通志》卷5《祠庙》,中华书局1998年,第182页。

[4]近年来的相关研究主要有孟梓良:《山西现存孔庙调查与研究》,山西师范大学,硕士学位论文,2018年;魏春羊:《乡村文庙探秘:灵石县静升文庙田野考察报告》,《地域文化研究》2020年第5期;郝平、魏春羊:《儒学的乡村渗透:以宋至清山西乡村文庙为中心》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2022年第4期等。

[5](清乾隆)《凤台县志》卷12《古迹》,三晋出版社2012年,第269页。

[6](清雍正)《山西通志》卷36《学校》,中华书局2006年,第870页。

[7](清乾隆)《凤台县志》卷12《古迹》,三晋出版社2012年,第272页。

[8]郭东:《建宁里重修文庙碑》,明隆庆二年(1568),王树新主编:《高平金石志》,中华书局2004年,第517-518页。

[9]师周官:《新增左右龛记》,清嘉庆十二年(1807),碑存晋城市泽州县巴公镇东四义村。

[10]清雍正《山西通志》卷59,清雍正十二年(1734)刻本。

[11]郝经:《陵川集》卷27《宋两先生祠堂记》,三晋出版社2006年,第950页。

[12]车文明研究认为:“程子立学校、厚风化被地方史志以及后世名人屡屡提起,甚为自豪,已经积淀成为一种长久的集体记忆,成为当地一种强有力的文化象征。”参见车文明:《诸宫调创始人孔三传新解》,《文艺研究》2014年第2期。杜正贞也指出,金元以来泽州地方士绅为建构地方文化传统而对“程子乡校”大加凸显,进一步增强了其影响力。参见杜正贞:《村社传统与明清士绅:山西泽州乡土社会的制度变迁》,上海辞书出版社2007年,第79-86页。

[13]宋濂:《元史》卷38《本纪·顺帝一》,中华书局1976年,第820页。

[14]陈高华等点校:《元典章》卷23《劝农立社事理》,天津古籍出版社、中华书局2011年,第919-920页。

[15]王洋:《停滞与潜流:蒙元时期北方汉地的教育兴复与社会变迁--以山西为中心的考察》,《学习与探索》2020年第2期。

[16]景国祯:《石末村宣圣庙记》,元泰定三年(1326),王树新主编:《高平金石志》,中华书局2004年,第512页。

[17]宋翼:《泽州高平县米山宣圣庙记》,元泰定二年(1325),胡聘之:《山右石刻丛编》卷33,山西人民出版社1988年,第218页。关于郭质修建社学的具体数目,另有“五十八里”之说,参见明成化《山西通志》卷13。

[18]《朱庄创建文馆记》,元泰定三年(1326),常书铭主编:《三晋石刻大全·晋城市高平市卷》,三晋出版社2011年,第71页。

[19]赵宗元:《周纂里重修文庙记》,元泰定三年(1326),碑存晋城市高平市马村镇大周村文庙。

[20]段飞翔、曹飞等学者也认为,当地民众尊崇儒学、设庙立馆祭祀孔子并进行文教活动,对这些社学文馆冠以“文庙”之名,也是符合情理的。参见段飞翔、曹飞:《陵川县南召文庙及戏曲碑刻考述》,《戏剧》2017年第4期。

[21]赵宗元:《周纂里重修文庙记》,元泰定三年(1326),碑存晋城市高平市马村镇大周村文庙。

[22]王玔:《重修先师庙记》,明隆庆五年(1571),碑存晋城市城区西上庄街道五门村文庙。

[23]《元史》卷76《祭祀志》,中华书局1976年,第1892页。

[24]赵宗元:《周纂里重修文庙记》,元泰定三年(1326),碑存晋城市高平市马村镇大周村文庙。

[25]申万里:《元代文庙祭祀初探》,《暨南史学》第三辑,暨南大学出版社2004年,第290页。

[26]正如清代学者司昌龄在考述石末村文庙历史时说:“盖学宫有司春秋致祭,而乡校则有司所不至。”参见司昌龄:《石村修文庙记》,清乾隆三十三年(1768),常书铭主编:《三晋石刻大全·晋城市高平市卷》,三晋出版社2011年,第1198页。

[27]赵宗元:《周纂里重修文庙记》,元泰定三年(1326),碑存晋城市高平市马村镇大周村文庙。

[28]宋翼:《大元泽州高平县伯方里学馆记》,元泰定三年(1326),碑存晋城市高平市寺庄镇伯方村文庙。

[29]王玔:《重修先师庙记》,明隆庆五年(1571),碑存晋城市城区西上庄街道五门村文庙。

[30]对此,明太祖在洪武十八年(1385)颁布的《御制大诰》中颇显无奈地说:“好事难成。且如社学之设,本以导民为善,乐天之乐;奈何府州县官不才,酷吏害民无厌,社学一设,官吏以为营生:有愿读书者,无钱不许入学,有三丁四丁不愿读书者,受财卖放,纵其愚顽,不令读书……朕恐逼坏良民不暇读书之家,一时住罢。”参见朱元璋:《御制大诰·社学第四十四》,明洪武内府刻本。

[31]司昌龄:《石村修文庙记》,清乾隆三十三年(1768),常书铭主编:《三晋石刻大全·晋城市高平市卷》,三晋出版社2011年,第1197-1198页。

[32]郭东:《建宁里重修文庙碑》,明隆庆二年(1568),王树新主编:《高平金石志》,中华书局2004年,第517-518页。

[33]《重修先师庙序》,明万历十九年(1591),碑存晋城市陵川县秦家庄乡德义村。

[34]郑玄注、贾公彦疏:《周礼注疏》,阮元:《十三经注疏》,中华书局2009年,第3册,第1662页。

[35]李东阳等撰,申时行等重修:《大明会典》卷94,广陵书社2007年,第1476页。

[36]杜正贞:《区域社会中作为信仰、制度与民俗的“社”》,《学术月刊》2016年第12期。

[37]姚春敏、杨康:《清代乡村社庙认定与社神选择--以清代泽州府为中心》,《求是学刊》2020年第5期。

[38]王群韬:《祈报之所:清代泽州三教合祀庙宇与社祭传统》,《世界宗教文化》2020年第4期。

[39]韩苏:《上佛里大庙兴造记》,清康熙五年(1666),《晋城金石志》,海潮出版社1995年,第652-653页。

[40]张诗铭:《上佛村重修大庙创建文庙记》,清道光二年(1822),栗守田主编:《上伏村志》,上伏村志编委会1995年,第231页。

[41]张治昌:《重修文庙碑记》,清光绪十八年(1892),碑存晋城市陵川县平城镇南召村文庙。

[42]李元英:《勾要西里重修文庙碑记》,民国二十四年(1935),碑存晋城市高平市米山镇勾要村。

[43]张治昌:《重修文庙碑记》,清光绪十八年(1892),碑存晋城市陵川县平城镇南召村文庙。

[44]张志刚:《“宗教中国化”义理研究》,宗教文化出版社2017年,第247页。

[45]清光绪《钦定大清会典》卷35,台北新文丰出版股份有限公司1976年,第370页。

[46] J.J.M.de Groot,Religion in China,New York and London:The Knickerbocker Press,1912,pp.24-25.

[47]《新增左右龛记》,清嘉庆十二年(1807),碑存晋城市泽州县巴公镇东四义村。

[48]李保太主编:《拦车村志》,山西古籍出版社2007年,第217页。

[49]成一农也认为,“学毁庙存”的现象其实与科举制兴盛背景下民间社会对孔子祭祀的逐渐认同有关。参见成一农:《宋、辽、金、元时期庙学制度的形成与普及》,张希清等主编:《10-13世纪中国文化的碰撞与融合》,上海人民出版社2006年,第164-182页。

[50]在泽州地区,乡村民众通常将男性神灵称为“老爷”,将女性神灵称为“奶奶”或“娘娘”。“夫子老爷”的称谓充分体现了泽州民众对于孔子形象的朴素认知,并且这种具有浓厚地方民俗特征的称谓早在清代初年即已出现于相关碑记的行文中。参见清康熙三十八年(1699)《三教碑记》,碑存晋城市泽州县柳树口镇西柳角三教堂。

[51]《陵川县南赵村为重修古庙记》,明万历十六年(1588),碑存晋城市陵川县平城镇南召村文庙。

[52]张立纪:《春祈秋报之粟碑》,清乾隆三十一年(1766),碑存晋城市高平市建宁乡建北村文庙。

[53]张诗铭:《上佛村重修大庙创建文庙记》,栗守田主编:《上伏村志》,上伏村志编委会1995年,第231页。

[54]王群韬:《殊途同归:明清泽州地区三教庙研究》,上海书店出版社2022年,第60页。

[55]清道光五年(1825)至道光六年(1826)《赛社诸事部》(抄本),李兴刚先生收藏。

[56]冯俊杰:《山西方志及碑刻所见民间演剧史料辑考》,《戏曲研究》2006年第6期。

[57]韩苏:《上佛里大庙兴造记》,清康熙五年(1666),晋城市地方志丛书编委会编著:《晋城金石志》,海潮出版社1995年,第652-653页。

[58]张治昌:《重修文庙碑记》,清光绪十八年(1892),碑存晋城市陵川县平城镇南召村文庙。

[59]2020年11月18日笔者在晋城市城区西上庄街道五门村实地访谈村民口述记录。

[60]段飞翔、曹飞:《陵川县南召文庙及戏曲碑刻考述》,《戏剧》2017年第4期。

(来源:《世界宗教文化》2023年第5期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计