摘要:作为后古典时期阿拉伯-伊斯兰哲学传统最重要流派之一,穆斯林的经院哲学几乎是与欧洲经院哲学并行发展起来的。它代表了穆斯林教义学研究在后古典时代的一个重要转变,具体而言,就是安萨里和法赫鲁丁·拉齐以来思辨教义学(凯拉姆)的哲学化发展。相比于阿拉伯哲学其他流派而言,经院哲学的发展及其特征尚未得到国内外学界应有的关注。通过对经院哲学代表性文本的分析,本文认为其研究范式是在凯拉姆世界观的基础上对阿维森纳式的亚里士多德主义哲学体系进行的反思和重构,穆斯林经院哲学家更乐意称其为一种“东方的”哲学研究。

关键词:阿拉伯哲学;经院哲学;《默瓦吉福》;东方研究

作者:王伟,南开大学哲学院讲师,天津市坚持我国宗教中国化方向研究基地成员。

项目基金:本文是国家社科基金青年项目“《天方性理》三种外译本的翻译和比较研究”(项目编号:21CZJ018)的阶段性研究成果。

一、何谓阿拉伯-伊斯兰经院哲学?

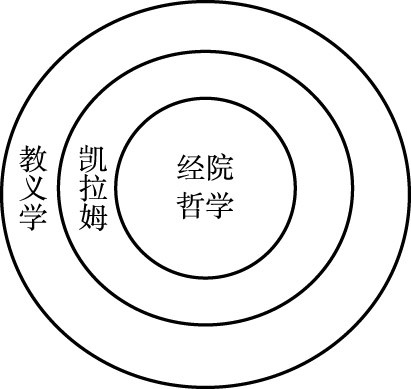

阿拉伯经院哲学是后古典时期阿拉伯-伊斯兰哲学传统中的一个重要流派,它不能直接等同于伊斯兰教义学或神学,也不能简单等同于“凯拉姆”。实际上教义学、凯拉姆(Kalām)和经院哲学是三个范围依次缩小的概念,我们可以用依次包含的三个圆来表示(图1)。这里我们需要对阿拉伯哲学传统中的这三个概念进行澄清。

图1

对以上三个概念的区分或许可以围绕“凯拉姆”一词的翻译展开。这个词如果被简单等同于伊斯兰教义学或神学,这种用法极易产生误导。穆斯林的传统宗教学科在9世纪分化之前,对伊斯兰教的“理解”或“学问”被统称为“菲格海”(Fiqh),这种学问既涉及信仰方面的教义,也涉及行为方面的教规。按照阿布·哈尼法的说法,与信仰有关的被称作“大菲格海”(大学),与践行有关的被称作“小菲格海”(小学),以体现前者(有关宗教原理的学问)优越于后者(律法细则的学问)。在后来的学科发展分化中,研究信仰问题的教义学成为一门独立的学科。

然而,伊斯兰教义思想的系统化并不是一个平顺的、统一的过程,各个教义学派之间往往存在很大的分歧。教义学家在方法论方面大致存在两种相对立的倾向,涉及在教义体系的解释中对理性思辨和启示文本(经典)各自的依赖程度有多少。因此,仅从思想倾向上来看,注重使用理性思辨方法的“凯拉姆”就不同于保守的字面主义,后者在教义体系中尽可能不使用理性方法,而是局限于《古兰经》和圣训的文字表面。“凯拉姆”一词或许可以翻译为“思辨教义学”,更能体现其特征。此外,凯拉姆学者的教义研究已不再仅仅局限于真主属性和行为问题,其主题范围扩展到在传统上看来非教义学的领域,如认识论和物理学。

历史上,凯拉姆(思辨教义学)的发展大致经历了五个阶段,本文所讨论的经院哲学特指其中的第三个阶段(12-15世纪)。(1)8世纪早期是凯拉姆的萌芽时期,此时教义学与教法学尚未分科,宗教学者对教义的讨论往往只涉及一些零散的问题(如对经文的不同解释、前定与自由意志、信仰与行为的关系),也包括政治分歧。一些青睐思辨方法的宗教学者出于护教或宗教宣扬的目的,主动研究祆教、犹太教和基督教等其他宗教,最早将希腊哲学的理性思辨方法引入伊斯兰教。叙利亚地区是他们吸收辩论文化的主要媒介,穆斯林从此处的基督徒那里接受了辩论技巧,也有一些精通辩论技巧的基督徒皈依了伊斯兰教,他们努力练就演说和修辞技巧,制定辩论的规则,为凯拉姆学科的产生奠定了基础。(2)8到11世纪是凯拉姆兴起和发展的早期阶段,主要表现为学派的产生和论战。前期最主要的论战集中在以穆尔太齐赖派为代表的理性主义派别和以罕百里主义为代表的圣训派之间;随后则集中在以艾什尔里派和马图里迪派为代表的中间路线(在理性思辨和启示文本之间寻求中道)与其他各派别的争论。(3)12到15世纪,这一时期的凯拉姆发生了重要的转变,本文认为只有这一时期的凯拉姆形态才能被称作经院哲学。塞尔柱王朝以来,各地经院纷纷建立,凯拉姆学(尤其是艾什尔里学派)在其中持续占据优势,并逐渐朝着哲学化方向发展,最终与哲学融为一体。更重要的是,这一时期的哲学凯拉姆(即经院哲学)具有既不同于早期阶段,也不同于西方经院哲学的独特思想体系,笔者将在下文讨论其特征。(4)16到18世纪,随着各穆斯林帝国的衰落,凯拉姆也随之进入衰落时期。(5)18世纪以来,虽然有像穆罕默德·阿布杜这样的改革家在教义学转型上所做的积极尝试,但伊斯兰世界对于构建现代教义学体系与其民族国家的命运一道,仍在持续探索当中。

从上面的分析可以看出,经院哲学是中世纪后期穆斯林凯拉姆学的主流形式。同时,在由多个思想流派交织而成的阿拉伯-伊斯兰哲学传统中,经院哲学也是其中的一个重要流派。

二、经院哲学与后期阿拉伯-伊斯兰哲学传统

作为后期阿拉伯-伊斯兰哲学的一个重要流派,经院哲学相比于其他流派而言,长期以来在国内外学界都较少受到关注。自19世纪中叶西方的阿拉伯哲学研究伊始,将安萨里(1058-1111)视为阿拉伯伊斯兰哲学终结者的观点就普遍流行起来,如第博尔(T.J.DeBoer)、伊格纳克·戈尔齐赫(IgnácGoldziher)、赫尔穆特·里特(HellmutRitter)和爱德华·格兰维尔·布朗(EdwardGranvilleBrowne)等,都认为安萨里的《哲学家的矛盾》(Tahāfutal-falāsifa)一书带来了阿拉伯伊斯兰哲学的终结或理性传统的衰落,安萨里之后只有“汇编者”、“注释者”和神秘主义[1]。此外,有一些研究者将阿拉伯哲学仅仅视为古希腊哲学和中世纪拉丁语哲学的中介,认为它终结于伊本·鲁世德(阿威罗伊)。即便是关注到后阿威罗伊时代阿拉伯哲学的学者,如开后阿威罗伊时代哲学研究之先河的亨利·科尔宾,也是基本着眼于照明学派和神秘主义[2]。实际上,后古典时期的阿拉伯-伊斯兰哲学在思想的交织与融合中,形成了多个流派,经院哲学是其中最具影响力的流派之一,它与西方的经院哲学几乎是同时期并行发展起来的。我们看到,近二三十年的阿拉伯哲学研究,对安萨里的评价发生了很大变化,他不再被认为是阿拉伯-伊斯兰哲学的终结者,而是一个重要转折,对后期阿拉伯哲学传统的多个流派都有影响,尤其是本文关注的经院哲学。

持后期阿拉伯-伊斯兰哲学衰亡论的研究者一般认为,从13世纪左右开始,伊斯兰世界告别了其辉煌时代,各方面都出现了衰退的局面,哲学和科学逐渐被遗忘,阿威罗伊成为伊斯兰世界最后一位研究希腊哲学的人;在东部,随着最后一位阿巴斯哈里发被入侵的蒙古军队所杀,阿巴斯王朝在名义上的统治也随之结束;与此相反,拉丁世界此时从中世纪的沉睡中苏醒过来,在亚里士多德、阿维森纳、阿威罗伊等学者的著作从阿拉伯文译成拉丁文之后,中世纪的欧洲进入了自己的黄金时代,大学的产生促进了13世纪经院哲学的发展与繁荣。诚然,阿威罗伊哲学的影响主要是在拉丁世界,阿威罗伊主义成为13世纪欧洲亚里士多德主义复兴的重要因素,而他本人在伊斯兰思想界则几乎没有继承者,因此马吉德·法赫里称阿威罗伊所处的阿拉伯-西班牙的思想繁荣时期是一段“插曲”[3]。然而,我们需要将目光随着青年伊本·阿拉比的旅行,由西班牙转向同时期的东部伊斯兰世界,此时苏赫拉瓦迪(1153-1191)刚刚在叙利亚阿勒颇殉难不久,而法赫鲁丁·拉齐(1150-1209)则正在赫拉特声望日高。以上三位揭开了后古典时期阿拉伯伊斯兰哲学发展的序幕,其中,由安萨里奠基、拉齐所建立的经院哲学,通过一大批学者的继承发展,成为逊尼世界凯拉姆哲学的主流。

那个被认为是哲学和科学在伊斯兰世界消亡的时期,却被著名的伊斯兰哲学和阿维森纳研究者迪米特里·古塔斯(DimitriGutas)称作是一个“黄金时代”,它一直持续到蒙古入侵的整整一个世纪之后[4]。在破坏和掠夺结束后,蒙古王公们需要稳定下来,巩固他们对东部伊斯兰世界的统治,并像之前的阿巴斯王朝、白益王朝和塞尔柱王朝那样,充当科学家、哲学家的赞助人。蒙古统治者对天文学、医学等科学的重视不亚于被他们所取代的早期穆斯林王朝,马腊格天文台的建立就是一个突出的例子。1258年巴格达陷落后不久,伊尔汗国的统治者就命纳速尔丁·图西(Nasral-Dīnal-Tūsī,1201-1274)在新首都马腊格建立这座天文台,围绕它形成了一个哲学与科学教学研究的中心。图西早年是伊斯玛仪派信徒,后随旭烈兀西征,成为伊尔汗国近臣。他在哲学方面的老师阿西尔丁·阿布海里(Athīral-Dīnal-Abharī,1200-1265)一般被认为是法赫鲁丁·拉齐的学生。图西的学术兴趣在于阐释并复兴阿维森纳哲学,同时他也建立了十二伊玛目派的系统化教义学。在之后的萨法维时期,许多思想家在十二伊玛目派的框架内进行哲学研究,最为突出的是被当代研究者称作伊斯法罕学派的一批思想家,特别是其后创立了神智学的毛拉·萨德拉(MullāSadrā,1572-1640),他融合了截止他那个时代伊斯兰哲学的几乎所有流派,但在某种程度上依然被视为照明哲学在波斯的延续。照明哲学和苏非主义的存在单一论作为后期伊斯兰哲学的两个重要流派,自然受到学界的较多关注。苏赫拉瓦迪开创的照明哲学有多种思想来源,主要包括柏拉图和新柏拉图主义、苏非主义和安萨里的光照思想、阿维森纳哲学,还有毕达哥拉斯、赫尔墨斯、琐罗亚斯德等思想元素。此外,作为苏非哲学体系的建立者,伊本·阿拉比(1165-1240)的影响甚至可与阿维森纳相媲美。伊本·阿拉比的弟子古纳维(Gūnawī,d.1274)是存在单一论哲学在东方的主要阐述者,他把其师的苏非理论与阿维森纳哲学体系融合在一起,使其在奥斯曼帝国和莫卧儿帝国依然具有持续的影响。

学界对法赫鲁丁·拉齐的重视程度远不及他的同学苏赫拉瓦迪,两人曾拥有一位共同的老师马吉顿丁·吉里(Majidal-Dīnal-Jīlī),却各自成为两个不同思想流派的开创者。与苏赫拉瓦迪不同,拉齐的著作在协调传统艾什尔里学派立场和阿维森纳思想过程中充满了娴熟的辩证技巧,他在阿拉伯哲学史上的重要地位在近些年来才被逐渐发现。正是拉齐建立了经院哲学研究的基本框架,并很快进入逊尼世界的各大经院的课程体系,产生了连续几代有影响力的教义学家,跨越了整个14世纪。

早在安萨里的时代,经院教育就已经开始兴起。塞尔柱王朝的尼扎姆学院开伊斯兰经院(Madrasa)模式之先河,这些以其发起人、塞尔柱帝国的维齐尔尼扎姆(Niz.āmal-Mulk,d.1092)的名字命名的学院,形成了一个由国家资助的高等教育机构网络。一些规模较大的尼扎姆学院,除讲授古兰经学、圣训学、法学、教义学和苏非学等宗教学科之外,还开设天文、数学、医学、建筑、逻辑、哲学等学科。由于宗教公产的支持,大多数尼扎姆学院在塞尔柱王朝灭亡后继续存在。例如,巴格达的尼扎姆学院一直延续到伊尔汗国时期(14世纪初),而赫拉特的一些尼扎姆学院甚至一直到后帖木儿时代(16世纪)。

需要指出的是,艾什尔里学派自安萨里及其老师朱韦尼以来发展出一种新凯拉姆,这种哲学化的凯拉姆在经院中持续占据优势,并最终经拉齐之手形成了经院哲学的基本形态。根据拉齐的介绍,朱韦尼之后的艾什尔里学派经由其三位学生发展为三个主要分支,这三位分别是安撒利(al-Ans.ārī)、克雅·哈拉西(al-Kiyā’al-Harrāsī)和著名的安萨里(al-Ghazālī)。拉齐的师承可经由其父而追溯到具有保守倾向的安撒利一支,也可经由他在尼沙布尔的老师凯玛伦丁·西姆纳尼(Kamālal-Dīnal-Simnānī)追溯到安萨里。从学术倾向上看,拉齐显然更多受后者的影响,他曾从古尔王朝得到慷慨资助,在赫拉特建立了自己的学院。

拉齐之后,最著名的经院哲学家当属百达维(al-Bayd.āwī,d.1286)。作为伊尔汗国著名的法官、教义学家和《古兰经》注释家,百达维的师承也可经由他的父亲和祖父追溯到安萨里。百达维最著名的两部代表作分别是《百达维古兰经注》和经院哲学著作《光辉显照》(T.awāli),后者在拉齐的基础上对经院哲学的框架做了进一步完善,成为艾什尔里学派教义学的又一部扛鼎之作。百达维之后最具影响力的经院哲学家当属阿祖顿丁·伊吉(‘Adūdal-Dīnal-Ijī,1281-1356)及其弟子塔夫塔扎尼(al-Taftazānī,d.1390)。作为百达维的再传弟子[5],伊吉也是伊尔汗国著名的教义学家和大法官。在1335年伊尔汗国解体之后,伊吉来到设拉子,受到因朱王朝统治者阿布·伊斯哈格·因朱(AbūIsh.āqInjü)[6]的保护,并成为该地区的大法官。他在热爱学术的宫廷氛围中生活了近20年,并与著名诗人哈菲兹(d.1390)等杰出人物共事。伊吉是一位多产的学者,他的许多著作都是作为经院的高级教材而献给伊尔汗国维齐尔埃亚斯丁或因朱王朝统治者的,其中最著名的当属经院哲学教材《默瓦吉福》,该书在伊斯兰经院哲学中的地位堪比托马斯·阿奎那的《神学大全》。伊吉的学生塔夫塔扎尼(al-Taftazānī,d.1390)曾在帖木儿的宫廷任职并进行学术研究,当帖木儿的孙子乌里厄·贝格(UleghBeg)在撒马尔罕建立另一个研究中心和天文台时,塔夫塔扎尼的著作以及他的前任经院哲学家百达维和伊吉的著作仍是必读书目[7]。

一个有趣的现象是,当这些被称作“麦德莱塞”(经院)的高等教育机构在伊斯兰世界的知识界中越来越占主导地位的时候,拉丁基督教世界的大学也在兴起。“麦德莱塞”是阿拉伯经院哲学发展的重要载体,同样,欧洲新兴的大学也促进了基督教经院哲学的发展繁荣。伊斯兰教和基督教的“经院主义”几乎是并行发展的。在西方,安塞尔莫(约1033-1109)被视为基督教世界第一位经院哲学家;在东方,安萨里(1058-1111)则是伊斯兰经院哲学的奠基者。在欧洲,随着亚里士多德著作的阿拉伯文译本和评注的回流以及阿威罗伊主义的兴起[8],学术界的哲学和评论围绕的是对亚里士多德的理解和回应。在伊斯兰世界的中心地带,从叙利亚到中亚,则主要通过批评、改编和采纳阿维森纳的思想来表达其原创性,有学者称之为“阿维森纳经院主义”[9]。

三、阿拉伯-伊斯兰经院哲学的代表性文本和主要内容

阿拉伯经院哲学并非简单地使用阿维森纳式的亚里士多德主义术语构建自己的教义学体系,而是对哲学-教义学体系进行了所谓“东方式”的理解和重构。这种变化发端于安萨里,正式形成于拉齐的《形而上学和物理学的东方研究》(Al−Mabāh.ithal−mashriqiyya)及其精简、改编和修订本《逻辑与哲学概要》(Al−Mulakhkhas.),这两部著作基本实现了对由亚里士多德著作构成的、由阿维森纳重新解释的哲学体系的重构,本文将在下节着重讨论其特征。

拉齐的以上两部著作得到了广泛传播,它们建立了一个凯拉姆写作的新范式,其后许多重要的凯拉姆著作都将采用这个范式。不仅仅是在艾什尔里学派中,伊尔汗时期以来,马图里迪派、穆尔太齐赖派、什叶派的教义学家们都熟悉并接受了这个范式。它提供了一个背景,来自哲学的论证和教导被整合到教义学中,推动了哲学和教义学的融合,这在凯拉姆学科的构成中形成了一个新的转变。什叶派十二伊玛目系统神学的建立者图西的《信纲解析》(Tajrīdal-‘Aqāid)、马图里迪学派教义学家舍姆斯丁·撒马尔罕(Shamsal-Dīnal-Samarqandī,d.1303)的《神学论集》(al−S.ah.īfaal−ilāhiyya)以及作者本人的评注《知识之书》(Kitābal-Ma‘ārif)都是这种转变的典型代表。在安萨里-拉齐一系的艾什尔里学派中,继承并发展了这一经院哲学研究范式的有百达维的《光辉显照》、伊吉的《默瓦吉福》、塔夫塔扎尼的《释凯拉姆学的目的》和《奈赛菲教典诠释》。

《默瓦吉福》无疑是最负盛名的穆斯林经院哲学文本,大概完成于1330年之前。作为一部教材,《默瓦吉福》的最初版本被献给了伊尔汗国维齐尔埃亚斯丁·穆罕默德。大约20年后,伊吉将该书的修订版又献给了阿布·伊斯哈格·因朱,书名为《献给苏丹的默瓦吉福》(Al−Mawāqifal−sult.āniyya)。作为一部凯拉姆概要,该书无论是对不同思想流派的总体理论和具体立场的陈述,还是对其中一些观点的前提或结论的批评和反驳,都简明扼要却又晦涩难懂,因此注释本对于识读和理解原书是不可或缺的。因其影响力之大,对它的注释持续进行了数个世纪。第一个注释本由伊吉的学生舍姆斯丁·克尔玛尼完成,最著名的注释本当属祝尔扎尼(al-Jurjānī,1340-1413)的《默瓦吉福注释》(Sharhal-Mawāqif),它与原著一起作为奥斯曼帝国的经院必修课。《默瓦吉福注释》又引来了许多再注释,这些再注释也在后古典时期的各伊斯兰经院中被研习。例如,米尔·穆罕默德·扎希德·哈拉维(d.1689)的再注疏就曾流行于南亚的尼扎姆学院课程体系中。甚至在中国穆斯林的经堂教育中,也可以看到这部名著的影响。《默瓦吉福》及其评注本分别被列于清初穆斯林学者刘智的《天方性理》和《天方典礼》的“采辑经书目”中,被称作《格致全经》和《格致经解》。下面我们就以《默瓦吉福》这一最具代表性的经院哲学文本为例,对经院哲学讨论的内容做一概览。

《默瓦吉福》第一卷是“绪论”,主要涉及三方面内容:凯拉姆的学科特点、认识论和逻辑学。开篇讨论凯拉姆如何构成一门科学,它的定义、主题、作用、问题和命名,这样的讨论类似于阿维森纳在《治疗书·形而上学》中对形而上学作为一门科学的讨论,其目的是将凯拉姆呈现为一门科学,认为它满足阿维森纳关于什么构成了一门真正的知识学科的标准。作为一门真正的知识学科,它的内容不应仅仅局限于真主及其属性的讨论,还应包括其他事物,如实体和偶性,对它们的研究也不能仅仅作为教义学研究的附属内容。绪论接下来涉及知识的定义、分类和来源,推理的定义、方式、条件,以及有效推理和无效推理,重点讨论演绎、归纳和类比。

第二卷论“普遍的事物”(al-umūral-kulliyya),其中有一个导言,讨论认识对象的分类。第一章关于存在与非存在,主要包括存在的定义、存在与本质的关系、心智性存在、非存在者的区分和事物性,以及对介于存在和非存在之间的“状态”的讨论等节。第二章关于“本质”,涉及本质与非本质的区别、本质与偶性的比较、对柏拉图理念论的考察、单一本质和复合本质、逻辑共相(属、种和种差等问题)和本性共相等。第三章关于“必然、可能和不可能”,讨论涉及“因其自身而必然者”和“因其自身而可能者”,还讨论古有(永恒)和新生(时间上有始)等概念。第四章关于“一和多”,用不同的小节讨论二者的关系、单一性和多样性的种类、以及对新柏拉图主义的会合与合一学说的讨论。第五章关于“因果”,其下小节的内容包括原因的分类,讨论多个作用是否能依靠单一的作用者,考察逍遥学派所主张的单一者不会有两个受动者和两个作用者、物质性力量不会产生无限的作用,还涉及原因与结果必然同时存在、无限逆推的不可能性等。

第三卷“论偶性”,对此的讨论是基于亚里士多德的九个偶性范畴,但并非完全按照九范畴的结构和次序进行讨论。开篇有一个导言,介绍属性的分类,伊吉提到了本体性属性和意义性属性的区别。第一章关于“普遍偶性”,包括的小节有偶性的定义、教义学家和哲学家对偶性的分类、偶性的不迁移性和非持存性、偶性所依附的载体等。第二章关于“数量”,涉及以本质而划分的数量和以偶性而划分的数量、三维、教义学家和哲学家对数和量的主张,最后讨论时间和空间的本质。第三章关于“性质”,讨论性质的定义、可感性质(包括触觉对象如冷、热、干、湿、软、硬、粗、细等,视觉对象如颜色,听觉对象声音,味觉对象,嗅觉对象),以及精神性质(如生命,知识,意志,能力,幸福、痛苦、健康、疾病等)。第四章论“关系”,主要讨论关系性认识对象,包括对位置、运动和原子的复杂讨论。第五章关于“相对性”,如父子、主动和被动、前后等等。

第四卷“论实体”,其导言讨论“实体的分类”。伊吉指出,在哲学家那里,如果存在者是一个个体(Shakhs.iyya),它就在外部世界中存在(作为一个具体的现实存在);否则它就是一个心智性存在者(Mawjūddhihnī)。不可能不存在的现实存在者是因其自身而必然者,否则就是可能存在者。可能存在者要么存在于一个主体(即基体)中,这就是偶性,要么存在于自身中,这就是实体。此外,哲学家认为形式也是一种实体,尽管它存在于质料这个基体中,而不是独立地存在[10]。大多数穆斯林教义学家否认精神性实体的现实存在,他们对实体的定义是“任何占据空间的东西”,如果它接受分割,它就是物体,如果不接受,它就是一个原子,因此认为灵魂、天使、魔鬼等不过是轻妙的物体(Jismlat.īf)。第一章“论物体”中,伊吉的讨论涉及物体的本质和部分、每类物体的性质(单一的和复合的),以及天层、星球、四元素、矿物、有生命的复合物(包括对植物灵魂,动物灵魂,人类灵魂的讨论)和无生命的复合物。第二章关于“物体的偶性”;第三章“论灵魂”,讨论天体灵魂、人类的理性灵魂,以及灵魂和肉体的关系。第四章“论理智”,伊吉指出教义学家不接受“分离的理智”这一概念,以及教义学家和哲学家各自的论证。注释者祝尔扎尼对这种非物质实体存在的可能性持开放态度,其立场处于哲学家和教义学家之间。

第五卷和第六卷进入传统教义学的核心问题,这些问题被分为依靠理性的和依靠启示(传述)的事项。第五卷“论神圣事物”,分七章。第一章“论本体”,包括造物主存在的证明、他的本体不同于其他一切本体,讨论他的存在等同于其本质还是附加在本质上的。第二章“论超越性”,即否定性属性,强调真主本体超越于空间、非物体、非实体和偶性、不在时间之中、不与他者相混合或合一、也非他者的载体、不能用偶性描述等等。第三章讨论真主的“独一性”,作为一切否定性属性的根源;第四章“论存在性属性”,即本体性肯定性属性,包括能力、知识、生命、意愿、听、观、言七个重要的属性。第五章“论对真主而言可能的事物”;第六章“论神圣行为”;第七章“论圣神名称”,讨论名称和命名、真主美名的分类等。第六卷“论传述性教义”,分四章。第一章“论先知性”(先知的身份和品质);第二章“论复归”,主要是关于末世论的教义;第三章“论名称和律例”,主要是对信仰的本质及其要素、信仰与行为之关系的讨论;第四章“论伊玛目教义”,关于哈里发和伊玛目问题。《默瓦吉福》的最后有一个“附录”,主要讨论教义学派的划分问题。

四、阿拉伯经院哲学的特征分析

读者可能会对《默瓦吉福》这样的文本感到惊讶,它怎会是一部教义学或神学著作呢?分明就是一部哲学百科全书。的确,同样是神学大全,它与托马斯·阿奎那《神学大全》所展现的面貌却大为不同。如前所述,作为后期伊斯兰教义学的主流形态,经院哲学的构建与早期的教义学也形成了鲜明对比。哲学的理性传统并未消亡,而是与教义学几乎融为一体了,辩证法和三段论推理被彻底运用到神学研究中,这一点类似于西方的经院哲学。正如黑格尔所说,经院哲学本质上就是神学,而这个神学直接地就是哲学。阿拉伯经院哲学又有其自身的特点,其一表现在对理性和启示关系的处理上。

历史学家伊本·赫勒敦(IbnKhaldūn)在其《历史绪论》中对经院哲学的评价如下:“凯拉姆学与哲学著作混淆在一起,分不清两个学科的差别,他们认为是相同的,因为两个学科研究的命题是一样的。”[11]这一趋势发端于安萨里,其《哲学家的矛盾》对“哲学家”的批判反而促进了哲学与伊斯兰教的结合。笔者十分赞同以下观点:安萨里并非否定哲学或理性本身,他所批判的“哲学家”(falāsafa)或“哲学”仅仅指逍遥学派或阿维森纳式的亚里士多德主义[12],他反对不加批判地因袭他们的学说。其目的在于通过对理性的彻底运用来揭示理性自身的界限和范围,认为理性在形而上学领域不是自足的,它无法独立构建一套完整的世界观,逍遥学派哲学家的某些学说在严格的逻辑证明之下是矛盾的,不能达到安萨里所追求的确定性。安萨里认为,在信仰的原则问题上最可靠的立场是持守“中道”,即努力在理性和启示之间保持某种微妙的平衡,他说:“理性就像摆脱了天灾和疾病的健全的眼睛,《古兰经》(启示)就像散播光芒的太阳……理性和启示合在一起是光上之光。”[13]就信仰的核心命题而言,凡是属于理性领域之内的,其确定性来自逻辑的规范和理性的证明;凡是属于理性领域之外的,则要依靠启示的言说和传述。从上文所提到的几个经院哲学文本中就可看到这种影响,宗教的核心命题往往被分为两种,由性理建立的和由传述(启示)建立的。大多数末世论教义往往被认为是依靠启示和传述所建立的,例如《默瓦吉福》的第六卷“传述性教义”的内容,这或许是在强调,前五卷中的大部分内容是建立在理性证明的基础上。实际上,后期的教义学家们不仅看到阿维森纳哲学对艾什尔里教义学的挑战,也看到它的积极作用,他们在继承并重新整合阿维森纳哲学的同时,也在评判阿维森纳哲学[14]。

在哲学与教义学的融合过程中,逻辑学的引入扮演了重要角色。安萨里也被视为将逻辑学引入教义学研究的先驱,经他的影响,逻辑学成为研究教义学的基础学科[15]。十三和十四世纪的教义学家几乎都在研究并写作逻辑学著作,如拉齐、赛福丁·阿米迪(Sayfal-Dīnal-Āmidī,d.1233)、最具影响力的逻辑学文本《舍姆斯之书》的作者卡提比、百达维、撒马尔罕、百达维的注释者伊斯法哈尼(al−Is.fahānī,d.1348)、伊吉、塔夫塔扎尼和祝尔扎尼。在什叶派中,伊本·阿布·哈迪(IbnAbīl−H.adī,d.1258)、图西和阿拉麦·赫利(al−H.illī,1325)[16]都写有关于逻辑学的作品。逻辑学的广泛研习和影响更应归功于伊斯兰世界各地区的经院,在其中逻辑学普遍被纳入了教育体系。一些后来的法学家因此认为,逻辑学研究是一项集体宗教义务,因为它是凯拉姆学科的需要。在大多数经院哲学文本中,逻辑学自然被视为教义学研究的必要前提或重要组成部分,这些文本大多都以对逻辑的处理作为开头。

阿拉伯经院哲学的另一个特征表现为被拉齐称之为“东方研究”的新的哲学研究方法。阿拉伯哲学家向来具有一种“东方”情节。阿维森纳曾提到自己在完成哲学巨著《治疗书》(Kitabal-Shifā’)之后,还写了一部被称作《东方哲学》的著作(已佚)。前者在逍遥学派哲学的原则基础上发展了亚里士多德哲学;后者则是一部“体现真正科学的根本原理”的书,一部仅向“我们自己和亲近的人”透露的著作[17],作为他所设想的一个替代性的哲学体系。原书已经遗失,仅剩残存的开头部分“东方逻辑”保留下来,以致于它在当代的研究者中引发了长期的争论。这个新的构想常常被研究者解读为一种神秘主义倾向,即将逍遥学派抽象而理性主义的语言转化为具体的、象征性的语言和不可言说的神秘主义经验,亚里士多德理性主义的宇宙被转化为神圣秩序的宇宙[18]。在这种意义上说,拉齐同时代的两位哲学家可谓这种“东方哲学”的典型代表。苏赫拉瓦迪照明哲学的内核就是光的形而上学,照明(Ishrāq)一词与东方(太阳升起的地方)是同根词,代表着光明和精神的,而太阳落下的西方,则代表着黑暗和物质的。存在单一论哲学的建立者伊本·阿拉比称自己在一次神秘直观中受命离开西方前往东方,并在东方完成了自己的苏非哲学巨著。然而,拉齐的“东方研究”却为我们提供了另一种对亚里士多德主义“东方化”的理解。

以阿维森纳为代表的阿拉伯逍遥学派所发展的亚里士多德哲学传统,始于公元前一世纪罗得岛的安德罗尼克对亚里士多德著作的编辑。在这里,亚里士多德关于逻辑学和认识论的著作被整理为《工具论》(Organon)。《工具论》之后是关于自然科学的著作,最重要的是《物理学》(Physikéakróasis)。紧随其后的著作,其书名取自安德罗尼克所编排的位置,即“物理学之后的”(Metaphysics,tàmetàtàphysiká)。阿维森纳基本是按照这个框架进行哲学写作的。他的《治疗书》共22卷,分为四个部分:(1)关于逻辑学的九卷;(2)关于物理学的八卷;(3)关于数学、音乐和天文学的四卷;(4)形而上学的一卷。这种安排与亚里士多德著作的框架相对应。拉齐在写作《东方研究》时,则完全放弃了安德罗尼克编排亚里士多德著作的既定框架,他建立了一个新的框架,该框架是根据某个哲学问题在阿维森纳式的存在分类中所处的位置来排序的[19]。《东方研究》遵循这种最基本的本体论划分,将所有事物分为(1)实体,(2)偶性,以及(3)既非实体也非偶性的存在,即造物主。在这三种划分之外,拉齐又增加了第四种划分,即对以上所有存在(造物主和宇宙)都适用的性质,即“普遍的事物”或共通的性质。由此,《东方研究》的三卷用阿维森纳的术语分别是关于必然存在(第一者)、可能存在(宇宙)以及二者共同适用的事物或概念(如存在、本质、一和多、必然和偶然、永恒和有始、因果),其中可能存在(宇宙万物)又被分为两种:实体和偶性。大致结构如下:

第一卷论普遍的事物

第二卷论实体和偶性(可能存在/造物)

第一集论偶性

第二集论实体

第三卷论纯粹神圣事物(必然存在/真主)

这种划分方式突出了研究对象的本体论地位。例如对天体的研究,位于第二卷(被造物)第二集(实体)第一类(物体)第二门(非复合物体),关于天体的这一门又被分为两个部分,这些部分又被分为许多篇,这些篇中又分出不同的论题、论证和方面。一般来说,在《东方研究》中,有五到七个层次的划分,分别是卷(Kitāb)、集(Jumla)、类(Fann)、门(Bāb)、部分(Qism)、篇(Fas.l)、论题(Mas’ala)。这也反映出经院哲学的精细和繁琐。拉齐为《东方研究》写了一个精简版,命名为《哲学和逻辑纲要》(al−Mulakhkhas.fil−h.ikmawa−l−mant.iq),在书的开头增加了关于逻辑的部分,这部书的影响似乎更加广泛。这种新的哲学划分方法或许就是拉齐“东方哲学”的重要特征之一。正如我们所看到的,后来的经院哲学著作基本都使用了这种划分方法,百达维的《光辉显照》中对这个框架作了微小的调整[20]:开篇是绪论部分(认识论和逻辑学);卷一“论可能存在”分为三章,分别是论普遍的事物、论偶性、论实体;卷二“论神圣事物”分为三章,分别是真主的本体、属性和行为;卷三“论先知启示”处理传述性教义。正如本文第三部分所见,伊吉的《默瓦吉福》展示了一种更为细致和完善的结构。

关于教义学传统之所以会产生这种转变,亦即阿拉伯经院哲学为何会普遍采用这种写作范式的原因,百达维在《光辉显照》的序言中指出,这是基于理性的推理,在简洁和清晰的解释之间取得了适当的平衡;伊吉在《默瓦吉福》中则强调理性对宗教的重要性,他说:“在每一站中,宗教通过剑和矛得到加强,它登上了通过论证和证明而获得胜利的高地。”[21]论证和证明被比作剑和矛,强调了理性论证作为神学武器的重要性。

《默瓦吉福》等经院哲学文本还有一个醒目的特征就是确保逻辑没有漏洞,在能够运用理性的领域尽可能将其运用到极致,从而追求最大的确定性和精确性,这就需要对每一个问题进行非常彻底的讨论。经院哲学家们强调使用导致确定性知识的证明(Burhan),而非以反驳和击败对手为目的的诉诸权威式的论证(Ilzam)或在不必诉诸启示性证据的地方简单地用经典做依据。经院哲学不仅研究某种立场是否是一个问题的错误答案,还指出它为什么是错误的,甚至会试图为这问题尽可能提供一个连贯和令人信服的解决方案。在首先列出所有可能的解决方案之后,有一些明显错误的解决方案会被否定,往往为读者留下一个清单,列出两个或更多的可能选项。例如,作者可以让两个或三个选项有效,并假设它们为当前的哲学问题提供了同样令人信服的解决方案。我们将看到,即使是最基本的哲学问题,也会以同样可能的解决方案结束。最后,还有一些问题,所列出的解决方案中没有一个是真正令人满意的,在这种情况下,以拉齐为代表的经院哲学家可能会在这个僵局中对某些哲学问题保持不可知论,这似乎也预示他们承认理性是有限度的,这些问题可能属于启示的领域或未知的领域。

五、余论

以《默瓦吉福》为代表的阿拉伯-伊斯兰经院哲学文本,几乎涵盖了百科全书式的主题,回顾了教义学和哲学的思想家对这些主题的不同立场,以及支持和反对它们的论据,反映出哲学和教义学的深度融合。它们所呈现的自安萨里和拉齐以来经院哲学家研究哲学的新范式,本文称之为一种东方的经院主义。我们发现,开启了后期伊斯兰哲学的三位几乎同时代的思想家,拉齐、苏赫拉瓦迪和伊本·阿拉比,都或多或少具有某种“东方”情节。苏赫拉瓦迪照明哲学的内核就是光的形而上学,照明(Ishrāq)一词与东方(太阳升起的地方)是同根词,代表着光明和精神的,而太阳落下的西方,则代表着黑暗和物质的。存在单一论哲学的建立者伊本·阿拉比称自己在一次神秘直观中受命离开西方前往东方,并在东方完成了自己的苏非哲学巨著。而《默瓦吉福》所代表的东方经院主义,正是对拉齐《东方研究》的进一步发展。总而言之,以上三种思潮或许可以表述为后期伊斯兰哲学的“东方化”发展,只不过这种“东方化”并不是单一的,而是多元的。这种多元的“东方化”在后古典伊斯兰哲学研究中可能会是一个有趣的话题,特别是《默瓦吉福》所代表的东方经院传统,作为一个相对空白的领域,有待更加广泛和深入的研究。

注释:

[1]DeBoer,GeschichtederPhilosophieimIslam,Stuttgart:FrommannsVerlag,1901.EnglishtranslationTheHistoryofPhilosophyinIslam.TranslatedbyE.R.Jones.London:Luzac,1903,pp.169-70.

[2]HenryCorbin,Histoiredelaphilosophieislamique,1964.EnglishtranslationHistoryofIslamicPhilosophy,KeganPaulInternational,1993.

[3]MajidFakhry,AHistoryofIslamicPhilosophy,3ndedition,ColumbiaUniversityPress,2004,p.267.

[4]D.Gutas,“TheHeritageofAvicenna:theGoldenAgeofArabicPhilosophy,900-ca.1350,”inJ.JanssensandD.DeSmet(eds.),AvicennaandhisHeritage(Leuven,2002).

[5]伊吉的两位老师载努丁·哈乃克(Zaynal-Dīnal-Hanakī)和艾哈迈德·本·哈桑·贾尔布尔迪都是百达维的学生。

[6]波斯的因朱家族是14世纪统治设拉子和伊斯法罕两个城市的地方王朝,并在伊尔汗国解体后成为事实上的独立统治者。阿布·伊斯哈格·因朱就是其最后一位统治者。在他统治期间,设拉子繁荣昌盛,产生了哈菲兹、克尔马尼(KhwajuKermani)和扎卡尼(UbaydZakani)等杰出人物。1357年,穆扎法尔统治者穆巴里兹·丁·穆罕默德(1314-1358)攻占设拉子,阿布·伊斯哈格·因朱被杀,伊吉也遭囚禁,1356年去世于狱中。

[7]PeterAdamson,PhilosophyintheIslamicWorld,OxfordUniversityPress,2016,pp.368-369.

[8]12世纪末西欧亚里士多德主义的复兴,阿威罗伊被视为无可置疑的领袖。13世纪,阿威罗伊的38种评注中共有15种被直接从阿拉伯语译为拉丁语,巴黎大学和方济各会一度成为传播阿威罗伊主义的主阵地。

[9]PeterAdamson,PhilosophyintheIslamicWorld,OxfordUniversityPress,2016,pp.296-297.

[10]‘Ad.udal-Dīnījī,Al-Mawāqiffī‘ilmal-kalām.Beirut:‘Ālamal-Kutub,p.182.

[11]伊本·赫勒敦:《历史绪论(下卷)》,李振中译,宁夏人民出版社,2015年,第665页。

[12]FrankGriffel,TheFormationofPost-ClassicalPhilosophyinIslam,OxfordUniversityPress,2021.

[13]安萨里:《信仰之中道》,马正峰译,连载于《中国穆斯林》2018年第1期-2019年第5期。

[14]继承和批判阿维森纳,是后期阿拉伯哲学各流派发展的一个共同特征。

[15]王伟:《〈舍姆斯之书〉与伊斯兰经院逻辑学》,《世界宗教文化》2021年第2期。

[16]阿拉麦·赫利的身份很独特,在马腊格天文台,他是图西和卡提比的学生,追随图西信奉十二伊玛目派教义。后来迁居新首都大不里士,成为百达维的重要论战对手。百达维去世前后,完者都成为第八任伊尔汗,这位统治者后因赫利的影响而皈依了什叶派,赫利在这一时期的很多教义学著作都是献给完者都的,完者都的皈依对于他统治时期的宗教政策产生了重大影响。据说赫利晚年改信了逊尼派教义。在完者都去世后,艾什尔里学派在伊尔汗国再次占据优势,伊斯法哈尼成为百达维著作的重要诠释者。

[17]马吉德·法赫里:《伊斯兰哲学史》第三版,董修元译,未出版。

[18]赛义德·侯赛因·纳塞尔:《穆斯林三贤哲》,周传斌译,商务印书馆,2017年,第69-72页。

[19]赛义德·侯赛因·纳塞尔:《穆斯林三贤哲》第321页。

[20]Bayd.āwī,T.awāli‘al−anwarminmat.āli‘al−anz.ār,Beirut:Dāral-Jīl,1991.

[21]Ibid.,p.504.

(来源:《世界宗教研究》2023年第10期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)

永久域名:literature.cass.cnE-Mail:wenxue@cass.org.cnCopyright 2022 中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备11013869号

![]() 流量统计

流量统计