摘要:隋与唐初是从山林道教到都市道教的转型期,也是中古道教从领户治民到出家住观的转型期。随着大一统帝国的再造,此前分别发展的南、北道教传统也进一步整合,而隋王朝的新都——大兴城逐渐成为全国道教文化的中心。经过考证,可知大兴城共有十座道观,其中道士观八座,女冠观二座。除了三洞观、澄虚观、灵感观等三座道观始置年代不详、玄都观于开皇二年从长安故城迁来之外,其余六座道观均始置于开皇六年至八年之间,其中四座更与隋文帝直接相关。本文结合传世文献与石刻、敦煌文书等出土文献,细致梳理了这些道观的置立及其在唐代的发展变化。可以说,虽然唐长安城在不同时期陆续新建了许多宫观,其中一些更曾显赫一时,但是,始置于隋代的这些道观依然发挥了重要作用,特别是在隋与唐初的佛道论衡中扮演着举足轻重的角色,它们是长安道教文化的底色。

关键词:隋唐;长安;玄都观;至德观;五通观

作者:雷闻,北京师范大学历史学院教授、博士生导师。

基金项目:本文系北京师范大学“中央高校基本科研业务费专项资金资助”课题“隋唐两京道教宫观研究”(项目号:2021NTSS24)的阶段性成果。

结束了三百年分裂局面、再造统一的隋王朝,虽然国祚短促,但在制度建设等诸多方面都有承前启后的重要意义。在思想文化方面,隋代在中国历史上也具有特殊地位。从三教关系来看,隋代儒学不彰,佛教则在意识形态领域享有超然地位[1]。至于道教,《隋书·经籍志》曰:“高祖雅信佛法,于道士蔑如也。”[2]初唐高僧道宣也称:“然〔隋文〕帝信重佛宗,情注无已,每日登殿,坐列七僧,转经问法,乃至大渐。至于道观,羁縻而已。”[3]说的都是隋代统治者对道教的忽视。不过,近年来隋代道教研究也在深入和细化,学者们讨论了道教在整合南北传统上的努力、隋代二帝对道教政策的变化、隋唐之际佛道关系、隋末道团利用谶谣对王朝更替的参与、隋与唐初道教思想的变迁等重要课题[4],一些重要的道教石刻也得到细致解读[5],当然,许多领域还有继续讨论的空间。

张泽洪先生曾指出,唐代是从山林道教到都市道教的转型期[6],孙齐先生则勾勒了中古道教从领户治民到出家住观的演变[7]。其实,隋代在这些变化轨迹中具有关键意义,随着大一统帝国的再造,此前分别发展的南、北道教也在逐渐整合,而帝国的新都——大兴城一跃成为全国道教文化的中心。虽然唐代长安城在不同时期陆续新建了许多宫观,其中一些更曾显赫一时,但是,始置于隋代的那些道观依然发挥了重要作用,它们是长安道教文化的底色。孙齐曾在博士论文中对隋代西京道观的资料做过辑考[8],刘康乐先生对玄都观的材料做了初步梳理[9],笔者也曾专文讨论了从隋清都观到唐开元观的演变历程[10],但总体而言,由于史料零散,我们对大兴城道观与观内道士的活动知之甚少。本文试结合传世文献与新见石刻材料,对隋代大兴城的道观及其在唐代的命运做一系统梳理。

一、隋大兴城道观概况

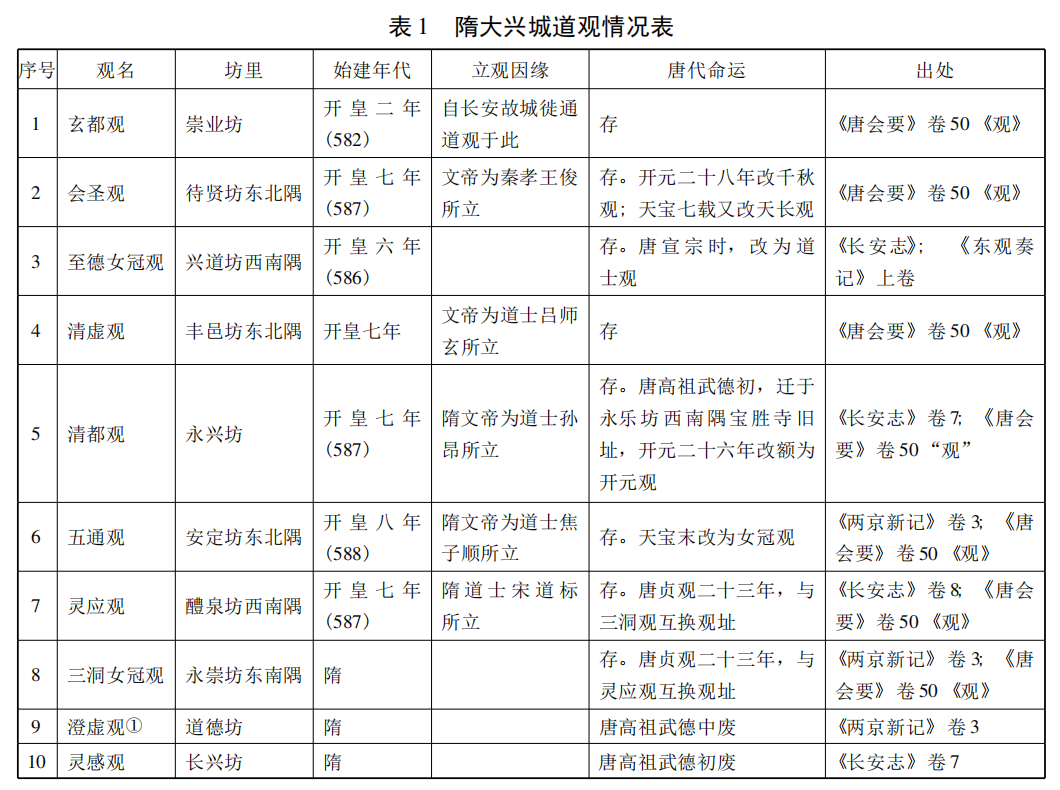

据晚唐五代高道杜光庭《历代崇道记》记载:“隋高祖文皇帝迁都于龙首原,号大兴城,乃于都下畿内,造观三十六所,名曰玄坛,度道士二千人。”[11]这个记载显然有不确之处,如道观改称“玄坛”始于炀帝大业年间[12],而非文帝时期:所载道观、道士的数目,也无其他材料印证。所谓“造观三十六所”的范围是“都下畿内”,即大兴城及其周边诸县,我们无从确知其中城内道观的数目。更为精确的记载,可能来自盛唐韦述的《两京新记》:“隋大业初有寺一百二十,谓之道场:有道观十,谓之玄坛。”[13]然则炀帝时大兴城中有十座道观,经过考证,我们已可确知其名称及所在坊里,先列表如下(表1)[14]:

在这十座道观中,有道士观8座,女冠观2座。澄虚观与灵感观在唐高祖武德年间被废,其他8座道观均在唐代保留下来,当然也有不少变化,比如清都观在武德初由永兴坊迁至长乐坊原隋宝胜寺旧址,并在玄宗时改名开元观:灵应观与三洞女冠观在贞观年间互换了观址[16]:会圣观在唐玄宗时相继改名为千秋观与天长观:五通观在中唐以后变为女冠观:至德女冠观则在唐宣宗时改由男道士主持。由于澄虚、灵感二观早废,且几无相关材料,而我们已专文详论了清都观的演变,因此下文将主要讨论其他七座道观的情况。

二、大兴城道观之首——玄都观的兴衰

1.从通道观到玄都观

玄都观无疑是大兴城历史最悠久也最负盛名的道观,其前身是北周时的道教学术中心通道观[17],在开皇二年(582)建设新都时,直接从旧长安城迁来,并更名为玄都观。据孙齐考证,北周长安城早有一座规模宏大的“玄都观”,观内道士曾编《玄都经目》,在建德七年(574)周武帝废佛道二教时被罢废[18],然则大兴城的玄都观虽袭自通道观,但其名则直接来自这座废佛运动前的名观。据《唐会要·观》记载:

玄都观本名通达观,周大象三年,于故城中置。隋开皇二年,移至安善坊。玄都观有道士尹崇,通三教,积儒书万卷,开元年卒。天宝中,道士荆朏亦出道学,为时所尚。太尉房琯每执师资之礼,当代知名之士,无不游荆公之门。初,宇文恺置都,以朱雀门街南北尽郭有六条高坡,象乾卦,故于九二置宫阙,以当帝之居。九三立百司,以应君子之数。九五贵位,不欲常人居之,故置玄都观、兴善寺以镇之。[19]

这段记载中的“通达观”,显为“通道观”之误,而所谓“移至安善坊”,李健超先生已辩其误[20]。但无论如何,玄都观在大兴城据一坊之地(崇业坊),称之为全国规模最大的道观,应不为过。

玄都观的建筑规模非常宏大,晚唐杜光庭在《道教灵验记》中记载了一则唐玄宗时营造昭成观的故事,称其“阁上觚棱高八尺,两廓檐霤去地三十余尺,京师法宇,最为宏丽,唯玄都观殿可以亚焉”[21]。按长安城在唐代新置诸多宫观,但玄都观的大殿依然鹤立鸡群,亦可想见其初构时的盛景。另据初唐高僧道宣《续高僧传》卷十一《唐京师慈门寺释普旷传》记载,隋文帝将通道观钟赐予玄都观,但被普旷以“刖耳”这样激烈的手段夺得,立于大兴善寺,孙齐据此认为:“虽然玄都观是通道观直接改名而来,但从某种意义上说,兴善寺和玄都观都是由‘齐一三教’的通道观一分为二而来”[22],这的确是个敏锐的观察。

比建筑与法器更重要的是人的活动,玄都观首任观主王延无疑是其灵魂人物,其事迹见于《云笈七签》,略云:

王延,字子玄,扶风始平人也。九岁从师,西魏大统三年丁巳入道,依贞懿先生陈君宝炽,时年十八,居于楼观,与真人李顺兴特相友善。又师华山真人焦旷,共止石室中,餐松饮泉,絶粒幽处。后周武帝钦其高道,遣使访之。焦君谓曰:“世道陵夷,伫师拯援,可应诏出,以弘大法,吾自此逝矣。”延来至都下,久之,请还西岳,居云台观。周武诏修所居观宇,……其三洞玄奥,真经玉书,皆焦君所留,俾后传于世。周武以沙门邪滥,大革其讹,玄教之中,亦令澄汰。而素重于延,仰其道德,又召至京,探其道要。乃诏云台观精选道士八人,与延共弘玄旨。又勑置通道观,令延校三洞经图,缄藏于观内。延作《珠囊》七卷,凡经传疏论八千三十卷,奏贮于通道观藏。由是玄教光兴,朝廷以大象纪号。至隋文禅位,置玄都观,以延为观主,又以开皇为号。六年丙午,诏以宝车迎延于大兴殿,帝洁斋请益受智慧大戒。于时丹凤来仪,飞止坛殿。诏以延为道门威仪,之制自延始也。苏威、杨素皆北面执弟子之礼。仁寿四年告门人曰:“吾欲归止西岳,但恐帝未悉尔。”是年九月委化于玄都观。[23]

如学者所言,王延的重要性在于,他将代表北方道教传统的楼观道与焦旷带来的南方上清派结合在一起,真正代表了南北道教融合的潮流与方向,故深得北周武帝与隋文帝的尊崇。在周武帝所立通道观中,王延就具有特殊地位,即“令延校三洞经图,缄藏于观内。延作《珠囊》七卷,凡经传疏论八千三十卷,奏贮于通道观藏”,为通道观的典籍建设做出了巨大贡献,这也奠定了后来玄都观宏富藏书的基础。隋朝建立之后,王延因其巨大声望毫无悬念地出任玄都观主,直到仁寿四年(604)九月仙逝。至于隋文帝以其为道门威仪之事,则显示了他及其主持的玄都观在大兴城的核心地位[24]。

隋王朝平陈之后,全国一统,一些江南的道士也纷纷来到帝国新都,希望在更高的平台上崭露头角。据道宣《续高僧传》记载:

时李宗有道士褚揉者,乡本江表,陈破入京。既处玄都,道左之望,探微辩析,妙拟三玄,学尠宗师,情无推尚。每讲《庄》《老》,〔僧〕粲必听临。或以义求,或以机责,随揉声相,即势沉浮。注辩若悬泉,起啭如风卷,故王公大人莫不解颐抚髀,讶斯权变。尝下敕,令揉讲《老》经,公卿毕至,唯沙门不许预坐。粲闻之,不忍其术,乃率其门人十余,携以行床,径至馆所。防卫严设,都无畏惮,直入讲会,人不敢遮。揉序王将了,都无命及。粲因其不命,抗言激刺,词若俳谑,义寔张诠,既无以通,讲席因散。群僚以事闻上,帝曰:“斯朕之福也,得与之同时。”[25]

褚揉为江南高道,曾撰《道德经玄览》六卷[26],他也是重玄学的重要人物,如杜光庭所言:“梁朝道士孟智周、臧玄静、陈朝道士诸糅、隋朝道士刘进喜、唐朝道士成玄英、蔡子晃、黄玄赜、李荣、车玄弼、张惠超、黎元兴,皆明重玄之道。”[27]其中的“诸糅”当即“褚揉”,孙齐推测他在陈朝担任过“道正”之职,另撰有《老子义例》[28]。平陈之后,这位江南高道入京进入玄都观,因其高超的义学水平迅速引起朝中公卿的注意,文帝甚至亲自下敕令其宣讲道经。

新出土墓志中也有玄都观道士的身影,如2004年西北大学长安校区出土的《唐故处士李先生墓志铭》略云:

先生讳毗,字怀正,河东永乐人也。……祖,周二命士、曲沃男。考,大随朝散郎,礼则盈庭,珪璋烂目,言为史则,行成物范。先生高掌腾气,少微降精,生而岐嶷,卓然悟道,至于青襟弱冠,混迹闾阎,而精彩殊伦,神气孤拔,故能脱落声利,厌哕风尘。年十有四,舍俗为玄都观道士,阅金书于七部,披龙章于三洞。是以望赤水而索玄珠,弃筌蹄而取鱼兔。至乃饮和味道之客,朝夕填门:山林江海之宾,千里攸继。先生融冶自任,秽迹随时。贞观二年,还来入俗,混鸡鹜而饮喙,同人世以哺歠。虽栾巴之入蜀中,梅福之游吴市,抑杨曒昧,异辙同奔。……贞观十七年四月十三日,终乎京第,春秋六十有一。嗟乎!天不慗遗,歼良奄洎,上玄杳寞,福善愆征,即以大唐贞观十七年岁癸卯四月廿一日迁窆于雍州长安县高阳原。……故友王岿等以为林宗有道,翠碣颂其清徽:伊人昭德,玄石宜其播美。乃屈词士,以勒铭云……[29]

志主李毗贞观十七年(643)卒,年六十一,则其生于开皇三年(583)。开皇十六年(596),他在十四岁时于玄都观入道,当时观主王延依然在世。如果仅从其祖、父的官职来看,李毗似乎来自一个北方的普通家庭,不过,他出身的河东永乐(今山西省芮城县)李氏乃是北周隋唐时期著名的奉道世家[30],这样即可理解李毗为何会在少年时就舍俗入道。他在玄都观作了三十余年道士,可惜墓志并无提到他的师承,只是用“阅金书于七部,披龙章于三洞”这样的语言描绘其修道生活。唐贞观二年(628),李毗在四十六岁的年纪还俗,但志文并未记载其中因由,只是举了栾巴、梅福的例子,表明他虽归俗世,但仍存道心。至于为其帮忙找人撰写墓志的“故友王岿”,则是初唐长安有名的道士,据道宣《广弘明集》记载,以反佛著称的傅奕在“武德之始,西来入京,投道士王岿。岿,道左之望,都邑所知。见其饥寒,延居私宅。”[31]李毗能与王岿为友,自然与其三十多年的玄都观道士生涯有关。

在敦煌文书中也有隋代玄都观的记载,英藏S.2295《老子变化经》题记:“大业八年八月十四日经生王俦写。/用纸四张/玄都玄坛道士覆校/装潢人/秘书省写。”[32]这件文书书法精美,用纸考究,是由秘书省主持的隋朝官方写经,而玄都玄坛的道士负责覆校文字,可见此观在大业年间依然有浓厚的官方色彩,只是题记中除经生王俦之外,本应负责覆校的道士并未留下姓名。孙齐认为,这部经典成书于汉魏,而这卷写经的底本当来自北周通道观收藏的道经,因年代久远,保存较差,所以虽书法精美,但文字却舛漏很多,而负责覆校的玄都观道士没有署名,可能是这个程序并未进行[33]。

2.唐代的玄都观

经过隋唐的王朝鼎革,玄都观迎来了新时代。据朱景玄《唐朝名画录》记载:“阎立本,太宗朝官至刑部侍郎,位居宰相,与兄立德齐名于当世。尝奉诏写太宗御容,后有佳手传写于玄都观东殿前间,以镇九岗之气,犹可仰神武之英威也。”[34]然则阎立本所绘唐太宗真容悬挂于玄都观殿前,在时人眼里,也起到“镇九岗之气”的作用,这与当初宇文恺在九五高坡置玄都观、兴善寺的功能是一致的。至于玄都观殿内,则有唐初名画家范长寿的作品[35],可惜题材不详。

1972年,西安南郊山门口乡曹家堡出土了一方咸亨三年(672)的《大唐故朝散大夫开府仪同三司玄都观主牛法师墓志铭》,志主牛弘满可能是目前所知玄都观最早的一位唐代观主。志文由杜践言撰,略云:

法师讳弘满,字无逸,陇西成纪人也,因宦长安而家焉。……曾祖远,周甘州别驾:祖伯,隋简州录事参军:父明,隋豹骑领备身校尉:并秀人杰,俱称家宝,邦国不空,戎麾且略。法师幼怀雅素,早厌嚣尘,年甫十三,辞家入道。伏膺妙旨,高步玄宗,括幽键之枢机,漱微言之沥液。雅好林壑,尤精摄饵,亟陟名山,多游胜境。紫书垂露,疏石壁于高文:丹灶凝烟,溜金泥于秘诀。调神水玉,托志流沙,晦博物之生知,陋飞钱之小术。灵溪千仞,杂地籁以俱吟:神符六甲,与天文而并印。年逾壮齿,甫丧慈亲,毁瘵过于礼经,穷哀震于心骨。五日之内,不入浮浆:三年之中,空余饮溢。虽劳息均于雅识,而至性逾伤:聚散在于常期,而因心尤切。神皋奥壤,是曰珍藏:帝里高门,由多胜侣。法师卓尔孤出,拔萃不群,锐气陵霄,冲襟照月。每銮舆顺动,祗谒宫闱,出入功德,周施顾答。陇西王帝族分枝,天人早秀,降贵交结,味道殷勤。至若月上桂山,风清竹苑,每辍南皮之务,恒接西园之游。法师委质和光,虚情澹水,无违玉醴之赏,且洽金文之会。岂直道存八叟,申密契于刘安:迹迈九天,畅真游于魏植。加以贶赐交积,珍玩盈门,前后相资,不可胜数。然而薄己厚物,革侈循恭,凡有所臻,并持充施。帝城豪杰,戚里贵游,仰喻马之高谈,挹如龙之盛德。自维持观务,积有岁年,无辞伏柱之劳,且叶司閞之用。情田独茂,自托赏于真台:心镜凝华,乃忘怀于负局。观宇周给,施惠丰饶,家倾金穴之资,人委铜山之赡。门徒道众,饮德知归:异侣缁俗,餐风仰止。暨乎岁椿将晚,朝菌移辰,空惊西域之香,遂敛东山之魄。以咸亨三年二月一日化于观,春秋七十有一。弟润痛天伦之永隔,切同气之斯分,嗟坠石于担山,泣舆泉于逝水。弟子弘农杨安,陕东高士,关西盛族,纂业勖四知之训,承师去三惑之情。号慕靡追,攀援莫逮,以其月十日壬申窆于长安杜城之原,其茔即法师生平之所预修也。(下略)[36]

牛弘满卒于咸亨三年(672),则其生于隋文帝仁寿二年(602)。炀帝大业十年(614),在他十三岁时,辞家入道。虽然墓志并未明确指出他入道之观,但应该就在玄都观,当时首任观主王延已辞世十年。牛弘满墓志未记载其师门,从“雅好林壑,尤精摄铒,陟名山,多游胜境”的记载来看,他也曾周游名山,寻访胜境,这也是唐代高道修行精进的常见途径。牛弘满任玄都观主的具体时间不明,但肯定在入唐之后,因为如果年纪太轻,应该不太可能出任长安第一大观的观主。颇疑其时在高宗即位(649)之后,当时牛弘满已年近半百,资历已经足够,而以“自维持观务,积有岁年”之语观之,则为时颇久。志文称牛弘满“每銮舆顺动,祗谒宫闱,出入功德,周施顾答”,且志题有“朝散大夫、开府仪同三司”之衔,显然政治地位颇高。牛弘满最有力的外护,应是志文强调的对其“贶赐交积,珍玩盈门,前后相资,不可胜数”的“陇西王”,即武德元年六月受封的唐高祖李渊之侄博乂[37]。在正史中的记载中,博乂骄奢无比,但《牛弘满墓志》则将他与淮南王刘安、陈思王曹植这样的前代贤王模拟,与史传的恶评大相径庭[38]。这当然可以理解,毕竟对于牛弘满与玄都观来说,陇西王博乂不仅是其朋友,更是一位重要的靠山。

牛弘满之后,玄都观最有名的观主当属尹敬崇(文献中有时亦简称“尹崇”),他曾在先天元年(721)参与史崇玄主持的《一切道经音义》的编纂[39]。前引《唐会要》所谓“玄都观有道士尹崇,通三教,积儒书万卷,开元年卒”,显然,作为玄都观主,尹敬崇继承了北周通道观会通三教的传统,他“博学先达,素多坟籍”,唐代高僧、著名天文学家僧一行少时还曾向其借阅扬雄的《太玄经》[40]。尊经阁本《两京新记》卷三残卷开头称:“(前缺)成当往。及经毕,开元[八]年,八十一卒。给事中裴子余为其碑文,左卫长史郭谦光八分书之。”案赵明诚《金石录》卷五有《唐玄元观尹尊师碑》:“裴子余撰,郭谦光八分书。”[41]应即此碑,只是“玄都观”误作“玄元观”,当据陈思《宝刻丛编》卷七引《金石录》及《宝刻类编》卷二校改[42],二者均称此碑“开元八年四月立”,唯《宝刻类编》将撰人裴子余误作“张子余”。可惜的是,《尹敬崇碑》原石早已不存,碑文亦不见录于传世金石学著作。

令人兴奋的是,尹敬崇的墓志最近刚刚刊布[43],为我们了解其生平事迹提供了非常宝贵的新资料。墓志载其卒于开元四年(716)十月七日,年八十一岁,将碑、志合而观之,可知墓志成于当年,而碑立于四年之后。墓志不著书人,撰人则是其“从弟长安县尉倩”。据墓志记载,尹敬崇其出自天水尹氏,“曾祖造,随州都主簿、天水郡开国公。祖俊,随开府仪同三司、石州别驾。父端,皇南溪县令、直秘书省、朝散大夫”。然则尹敬崇来自北方,祖、父都曾担任隋唐州县基层官员。与牛弘满一样,尹敬崇也是十三岁出家入道,“尔后诣西岳贾文才、上德成玄英,受《道德经》、持《百八十诫》”。贾文才暂不可考,但成玄英则是唐前期与李荣并称的道教义学大师,精通重玄之学,因久住长安西华观,被尊称为“西华法师”[44],尹敬崇能成为他的弟子,可谓出身不凡。

据墓志记载,尹敬崇先后受到高宗、武则天、中宗、玄宗的尊崇,又与唐玄宗的两位妹妹金仙、玉真公主关系密切,“金仙、玉真者,太上皇之爱女,敕令归道,事乃同尘。遂诏尊师宣戒开度,袛奉纶涣,训导禯华,装写道经,刊定音义,流辈传习,弘益良多”,他不仅对两位公主入道有巨大帮助,也对当时的道门建设做出卓越贡献。墓志还特别提到:

玄都之观,建立有年,房廊则崇,精思无院。尊师不惜躯命,爰事修造,横云栋宇,不日财成。开步虚之堂,补从来之阙。殊为不宰,因彼力焉。嗟乎!丹灶欲成,将升三景:青囊不验,翻瘗九泉。春秋八十有一,开元四年十月七日反真巨室,即以其月十九日葬于义阳原,礼也。

从开皇二年玄都观初置到开元初,已历时一百三十年,虽然房廊规模宏大,但“精思无院”,即缺少唐代道观必备的“精思院”。案初唐成书的《三洞奉道科戒营始》对置观规划有详细介绍,包括天尊殿、讲经堂、说法院、经楼、钟阁、写经坊、烧香院、升遐院、受道院、精思院、骡马坊、车牛坊、俗客坊等等[45]。精思院尤为重要,该书称:“科曰:凡精思院,本欲隔碍嚣氛,清净滓秽,须为别院,置之幽静,东西南北,远近阔狭,适时宜便。置天尊殿,入静室炼气处,浴室、药堂,缘师所须,皆为备设,勿使阙少。”[46]显然,精思院是道士们入静修炼的场所,但隋大兴城地位最显赫的玄都观在建立时,却并无精思院。精思院的出现,或许反映了修道方式在入唐之后的新变化,即在建设国家大型宫观、使道士们集中修道的同时,也需要与“静室”这样的道教传统相结合。事实上,无论是唐代东都第一名观大弘道观,还是远处庐山的九天使者庙,都有精思院的建置[47],这已是盛唐道观建设的标配。尹敬崇在玄都观建设精思院,正是为了“补从来之阙”。在某种意义上,玄都观精思院从无到有,也是从隋朝到盛唐在道观规划建设发展的一个缩影。

《宝刻丛编》收录了一方开元六年(718)的《唐玄都观碑》[48],惜无撰、书人姓名。同书还收录了一方天宝十载(751)的《唐玄都观碑阴记》,或即前碑之阴,二者具体内容均不可考。《碑阴记》由“道士裴朏撰,道士卢晓八分书”[49],孙齐推测撰人“裴朏”即前引《唐会要》提到的天宝时玄都观道士“荆朏”,这虽有可能,但缺乏旁证,而且开、天时期长安的确有一位相当活跃的裴朏[50]。至于书人卢晓,则曾出任嵩山第一大观嵩阳观的观主[51]。

因为玄都观悠久辉煌的历史,在唐代道门有着极大的影响力,一些从外地入京的高道纷纷选择玄都观作为居处,如从高宗至玄宗初叶法善就在这里留下神异故事。《朝野佥载》记载:“孝和帝令内道场僧与道士各述所能,久而不决。玄都观叶法善取胡桃二升,并殻食之并尽。僧仍不伏。法善烧一铁钵,赫赤两合,欲合老僧头上,僧唱‘贼’,袈裟掩面而走。孝和抚掌大笑。”[52]另一位著名道士叶静能也曾在玄都观降妖除魔,敦煌文书《叶静能诗》称其至长安之后,“且见玄都观内安置,徒经一月,不出院内,只是弹琴长啸,以畅其情。观家奴婢,往往潜看,不见庖厨,亦无餐啜之处。五三侪流参谒,问其道术,浄能具说符 (箓)之能,除其精魅妖邪之病,无不可言矣。遂出一人之口,入万人之耳,不经信宿,长安两市百姓悉知玄都观内一客道士,解医疗魅病,兼有符

(箓)之能,除其精魅妖邪之病,无不可言矣。遂出一人之口,入万人之耳,不经信宿,长安两市百姓悉知玄都观内一客道士,解医疗魅病,兼有符 (箓)之能。”[53]按《叶静能诗》中的不少故事都混合了叶法善事迹在内[54],而玄都观多出神异道士,已成为长安百姓的常识。值得注意的是,《叶静能诗》所谓“观家奴婢,往往潜看,不见庖厨,亦无餐啜之处”,表明玄都观内奴婢的存在,而各院道士可能需要自行解决饮食问题,而非如佛寺那样集体进食。二叶之后,玄都观另一位传奇道士则是李遐周,《明皇杂录》称其“开元中,尝召入禁中,后求出,住玄都观”,曾在“所居壁上题诗数章,言禄山僭窃及幸蜀之事,时人莫晓,后方验之。其末篇曰:‘燕市人皆去,函关马不归。若逢山下鬼,环上系罗衣’”[55],预言了安史之乱中的一系列事件,此事也被《新唐书·五行志》目为“诗妖”[56]。

(箓)之能。”[53]按《叶静能诗》中的不少故事都混合了叶法善事迹在内[54],而玄都观多出神异道士,已成为长安百姓的常识。值得注意的是,《叶静能诗》所谓“观家奴婢,往往潜看,不见庖厨,亦无餐啜之处”,表明玄都观内奴婢的存在,而各院道士可能需要自行解决饮食问题,而非如佛寺那样集体进食。二叶之后,玄都观另一位传奇道士则是李遐周,《明皇杂录》称其“开元中,尝召入禁中,后求出,住玄都观”,曾在“所居壁上题诗数章,言禄山僭窃及幸蜀之事,时人莫晓,后方验之。其末篇曰:‘燕市人皆去,函关马不归。若逢山下鬼,环上系罗衣’”[55],预言了安史之乱中的一系列事件,此事也被《新唐书·五行志》目为“诗妖”[56]。

中晚唐的玄都观在一定程度上依然保持着某种官方色彩,其观中道士继续作为使者,为朝廷四处投龙做功德。比如大历十二年(777),玄都观主王端静等就与中使魏成信等一起,前往常州义兴县修章醮仪式:

勅:诸道修□□□□五岳四渎、名山

大川、廿四化,所□□□□告,□□

十二年三月廿五日,□洞灵观修

章醮功德,□□□度□□□□。

使朝散大夫行内侍省内侍魏成信

使□□□□元(玄)都观主赐紫囗囗王端静

(后略)[57]

下面还有两位来自内侍省的判官、随行道士骆真运及多位来自常州、义兴县的地方官员的题名,共15行。按,题记中的“洞灵观”在宜兴城西南二十多公里的张公洞,后者在“七十二福地”中位居第五十九[58],代宗永泰元年(765)至大历三年(768)间曾任常州刺史的李栖筠曾有《张公洞》诗曰:“一径深窈窕,上升翠微中。忽然灵洞前,日月开仙宫。道士十二人,往还驭清风。焚香入深洞,巨石如虚空。夙夜备蘋藻,诏书祠张公。五云何裴回,玄鹤下苍穹。我本道门子,愿言出尘笼。扫除方寸间,几与神灵通。宿昔勤梦想,契之在深衷。迟回将不还,章绶系我躬。稽首谢真侣,辞满归崆峒。”[59]而大历十才子之一的皇甫冉也有《祭张公洞》诗二首,其一曰:“尧心知稼穑,精意遶山川。风雨神祇应,笙镛诏命传。沐兰祗扫地,酌桂佇灵仙。拂雾陈金策,焚香拜玉筵。”[60]显然,诗中描述的都是代宗时地方官奉诏与道士一起在此斋醮祭祀之事,适可与上述题记对读[61]。至于题记中“魏成信”,则系代宗朝的宦官,他曾任修功德使,多次代表朝廷前往名山大川修功德,《岱岳观碑》上就有他在泰山举行斋醮活动的纪录。而题记中的玄都观主王端静,则曾多次与魏成信一起出使,《岱岳观碑》所载大历七年(772)正月,大历八年(773)九月两次奉敕修金箓斋后题记就有“翰林供奉道士王端静”[62],他被敕命为玄都观主,当在其后。

不过,毋庸讳言,与入唐之后陆续建立的东明观、景龙观、兴唐观、太清宫等相比,历史悠久的玄都观在中晚唐似已失去往日荣耀,引发更多关注的,反而是刘禹锡那两首借观内桃花讽喻时政的诗歌。《旧唐书·刘禹锡传》略云:

元和十年,自武陵召还,宰相复欲置之郎署。时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史。……去京师又十余年,连刺数郡。大和二年,自和州刺史征还,拜主客郎中。禹锡衔前事未已,复作《游玄都观诗序》曰:“予贞元二十一年为尚书屯田员外郎,时此观中未有花木,是岁出牧连州,寻贬朗州司马。居十年,召还京师,人人皆言有道士手植红桃满观,如烁晨霞,遂有诗以志一时之事。旋又出牧,于今十有四年,得为主客郎中。重游兹观,荡然无复一树,唯兔葵燕麦,动摇于春风,因再题二十八字,以俟后游。”其前篇有“玄都观里桃千树,总是刘郎去后栽”之句,后篇有“种桃道士今何在,前度刘郎又到来”之句,人嘉其才而薄其行。[63]

从刘禹锡的诗序来看,玄都观以红桃满观的盛景闻名,是在贞元二十一年(805)至元和十年(815)之间。种桃道士不知何许人也,但当时玄都观的桃花就像唐昌观的玉蕊花一样,吸引了大批文人墨客前来赏玩,如章孝标《玄都观栽桃十韵》就有“驱使鬼神功,攒栽万树红。……色然烧药火,影舞步虚风”等诗句,比刘禹锡描绘得更为直接[64]。可惜好景不长,大和二年(828),当刘禹锡十四年后重返长安时,玄都观盛极一时的桃花竟然“无复一树”。颇具讽刺意味的是,大和十年(836)长安立有刘禹锡撰并书的《唐游玄都观诗》碑[65],似乎他那两首政治讽喻诗反而成为中唐以后玄都观的招牌。

中晚唐的玄都观也曾出现过一位还俗的大僚,其经历颇与唐初李毗相类。高锴《唐故朝散大夫守中书舍人赠礼部侍郎上柱国赐紫金鱼袋荥阳郑府君墓志铭》略云:

公讳居中,字贞位,荥阳人。……开成二年春二月,拜墓东洛。事毕,游王屋,陟嵩少。仙坛灵境,无不斋醮:窈冥之间,肸蠁如答。将归,行次山下禅师隐公兰若,无病而终,其年四月六日也,享年五十有四。……呜呼!公之先君子,素深于道门。唯公一子,龆龀之岁,命之加黄冠,隶于玄都观。年过幼学,先子云殁。姑叔以其蒸尝无嗣,遂令反初。然后始为儒家子,耽阅坟史,深奥自得。及长,举进士。……公虽反儒服而慕道斯甚,身佩上清箓,自仙冠之徒,以至于岩栖谷隐、炼丹养气者,朝夕游处,无不宗礼,及止足之限,不知为灵仙异人告之耶?为精爽感通自知耶?遍游洞府,欻然而逝,为数极时尽自终耶?为浮丘、令威相携耶?[66]

志主郑居中出生于一个奉道世家,自幼出家于玄都观,后来还俗习儒,科举入仕,官至中书舍人。不过,幼时在玄都观的修道经历影响了他的一生,故终身保持着道教信仰,不仅身佩上清法箓,且喜与修道者交游。在开成二年(837)临死之前,他还特意去王屋山、嵩山访道修斋,此事被时人当做传奇记录下来,收录于《逸史》中[67],其细节可与墓志相互参照。

三、从会圣观到天长观

韦述《两京新记》卷三“待贤坊”条记载:“东北隅,会圣观。(原注:开皇七年,隋文帝为秦孝王俊所立。)”[68]《唐会要》卷五〇《观》则载:“天长观侍(待)贤坊。本名会圣观,隋开皇七年,文帝为秦孝王俊所立。开元二十八年,改千秋观。天宝七载,改名天长观。”[69]交待了这座道观在隋唐时期的演变轨迹。据《隋书·文四子传》记载:“秦孝王俊字阿祗,高祖第三子也。开皇元年立为秦王。二年春,拜上柱国、河南道行台尚书令、洛州刺史,时年十二。……俊仁恕慈爱,崇敬佛道,请为沙门,上不许。六年,迁山南道行台尚书令。”[70]然则杨俊对佛、道二教都有好感,但文帝为这位十七岁的王子置观的具体因由已不得而知。

入唐之后的会圣观,在长安的政治、宗教舞台扮演着重要角色。贞观十三年(639),会圣观道士韦灵符与西华观道士秦英、还俗道士朱灵感等“并薄解章醮,敕令事东宫,惑乱东宫,结谋大意。为事不果,秦英、灵符、灵感等并被诛斩。私宅财物及有妇儿,并配入官”[71]。由于事涉太子承乾,故太宗采取霹雳手段加以惩处。高宗时,会圣观的道士仍很活跃,据道世《法苑珠林》记载:

又至麟德元年(664),西京诸观道士郭行真等,时诸道士见行真恩敕驱使,假托天威,惑乱百姓,更相扇动。简集道士东明观李荣、姚义玄、刘道合,会圣观道士田仁慧、郭盖宗等,总集古今道士所作伪经,前后隐没不行者,重更修改。私窃佛经,简取要略,改张文句,回换佛语、人法名数,三界、六道、五阴、十二入、十八界、三十七道品、大小法门,并偷安道经,将为华典。旧时道经祭醮并有鹿脯清酒,今新改安干枣香水。但道经言辞拙朴杂恶处,并以除却。[72]

如所周知,唐初是佛道斗争比较激烈的时期,除了参加御前的三教论衡,双方还相互攻击对方抄袭自己的经典。站在佛教的立场来看,最有威胁的对手是东明观的李荣与会圣观的田仁慧等道士,据说他们将佛典术语略加改换,就拼凑为道典。当然,这类来自对手的指控从另一个方面说明他们当时的道门地位。

唐玄宗时期,会圣观先后改名为千秋观与天长观,这自然与玄宗诞节相关。据《唐会要》记载:“开元十七年八月五日,左丞相源乾曜、右丞相张说等上表,请以是日为千秋节,著之甲令,布于天下,咸令休假。……制曰:可。至天宝二年八月一日,刑部尚书兼京兆尹萧及百寮请改千秋节为天长节。制曰:可。”[73]而会圣观改名的时间分别是开元二十八年与天宝七载,与玄宗诞节改名的时间并不同步。《唐会要》记载:“至(天宝)七年八月十五日,敕两京及诸郡所有千秋观、寺,宜改‘天长’名。”[74]可见,从千秋观改名天长观,是全国统一的行动。改名天长观之后,相关的材料更少,目前所见唯一一条材料来自杜光庭《道教灵验记》,记载了刘处士在昭成观所塑夹纻天师像的灵验,“其塑中土形,移在天长观,金彩严饰,亦皆灵应”[75]。总体来说,会圣观除了在唐初一段时间里比较活跃,但并未有太多事迹。

[1]芮沃寿(ArthurF.Wrigh):t《隋代思想意识的形成》,段昌国译,收入段昌国等译《中国思想与制度论集》,台北:联经出版社,1976年,第77-122页。

[2]《隋书》卷三五“经籍志四”,中华书局,1973年,第1094页。

[3]道宣著,刘林魁校注《集古今佛道论衡校注》卷乙“隋两帝事宗佛理,禀受归戒事六”,中华书局,2018年,第158页。

[4]参看李刚先生的系列论文:《试论隋代道教》,《江西社会科学》1992年第4期:《隋文帝与道敎》,《福建论坛》1992年1期:《隋炀帝与道教》,《世界宗教研究》2006年第1期。另参王光照:《隋炀帝与茅山宗》,《学术月刊》2000年第4期。思想史方面,参看砂山稔:《道教重玄派表微——隋·初唐における道教の一系谱》,《集刊东洋学》第43号,1980年,收入氏著《隋唐道教思想史研究》,平河出版社,1990年,第188-211页。陈弱水:《隋代唐初道性思想的特色与历史意义》,成功大学中国文学系主编《第四届唐代文化研讨会论文集》,台南:成功大学教务处出版组,1999年,第469-494页。白杰:《道教生命实现理论的转型——兼论隋唐之际佛道教的关联》,陈鼓应主编《道家文化研究》第32辑,中华书局,2019年,第471-494页。同氏《隋唐之际佛道教的交融:“真藏”概念考》,《宗教学研究》2019年第3期。

[5]如王连龙:《隋吴通墓志道教文化内涵考论》,《世界宗教研究》2011年第4期。另参神塚淑子:《隋代の道教造像》,《名古屋大学文学部研究论集(哲学)》52,2006年,第111-136页。

[6]张泽洪:《山林道教向都市道教的转型——以唐代长安道教为中心》,《四川大学学报》2006年第1期。

[7]孙齐:《从领户治民到出家住观:中古道教体制变迁述论》,《中国中古史研究》第七卷,中西书局,2019年,第339-362页。

[8]孙齐:《唐前道观研究》下编第四章“隋代道观辑考”“一、西京道观”,山东大学博士学位论文,2014年,第222-232页。

[9]刘康乐:《唐代长安玄都观考》,汪桂平主编《本土宗教研究》第五辑,社会科学文献出版社,2022年,第178-188页。

[10]拙撰《帝乡灵宇:唐两京开元观略考》,《首都师范大学学报》2021年第5期。

[11]杜光庭:《历代崇道记》,收入罗争鸣:《杜光庭记传十种辑校》,中华书局,2013年,第361页。

[12]李刚:《隋炀帝与道教》据《佛祖统纪》卷三九中大业九年(613)诏改天下寺曰道场的记载,推测道观改称玄坛也可能与此同时(第53页),不过,英藏道经S.2295《老子变化经》题记明确记载:“大业八年八月十四日经生王俦写。用纸四张。玄都玄坛道士覆校。”显然此时已改名。其实,考虑到《隋书》卷二八《百官志下》是将“郡县佛寺改为道场,道观改为玄坛,各置监、丞”的记载置于大业三年(607)定令部分(第802页),则改名更有可能即在此时。

[13]《两京新记》卷二“京城”条,辛德勇:《两京新记辑校·大业杂记辑校》,三秦出版社,2006年,第13页。

[14]刘兴成先生也曾列出一个“隋代大兴城道观统计表”,但错漏颇多,如将灵应观与灵应道士观两置,又将清都观误置于长兴坊,且漏掉三洞女冠观。见氏著《大业七年隋炀帝废大兴城佛寺研究》,《中国历史地理论丛》2012年第4期。

[15]《长安志》卷九作“澄灵观”,参见辛德勇、郎洁点校《长安志·长安志图》,三秦出版社,2013年,第316页。

[16]孙齐在《隋代道观辑考》中,将灵应观与三洞女冠观视作前后承继的关系(第228-229页),当属误解。

[17]关于通道观,参看山崎宏:《隋と玄都観とその系谱》,中国思想宗教史研究会编《中国の宗教と社会》,不昧堂书店,1965年,收入氏著《隋唐佛教史研究》,京都:法藏馆,1967年。同氏《北周の通道观》,原刊《东方宗教》第54号,1979年,收入《中国佛教·文化史の研究》,第94-110页。

[18]孙齐:《唐前道观研究》下编第三章“北朝道馆辑考”,第216-217页。

[19]《唐会要》卷五〇“观·杂记”,上海古籍出版社,1991年,第1026页。

[20]徐松撰,李健超增订《最新增订唐两京城坊考》卷四,三秦出版社,2019年,第216页。

[21]杜光庭:《道教灵验记》卷一“上都昭成观验”,收入罗争鸣:《杜光庭记传十种辑校》,第159-160页。

[22]孙齐:《唐前道观研究》,第223-224页。按:铜钟是中古时期佛、道寺观共同使用的法器,且都兼有实用与信仰意义,故往往成为争夺的对象,这在一些灵验故事中得到渲染。参看陈鸿琦:《唐代道教“钟声制度”试探》,《“国立”历史博物馆学报》9,1998年,第17-38页。另参辛德勇:《唐代都邑的钟楼与鼓楼——从一个物质文化侧面看佛道两教对中国古代社会的影响》,《文史哲》2011年第4期。

[23]《云笈七签》卷八五“尸解·王延”,李永晟点校,中华书局,2003年,第1922-1923页。

[24]杜光庭:《仙传拾遗》卷四“王迢”条亦载:“隋文帝始以玄都观主王迢(延)为威仪。”收入罗争鸣:《杜光庭记传十种辑校》,第870页。参看周奇:《道门威仪考》,《史林》2008年第6期。按:此事缺乏缺乏早期材料支持,姑置此待考。

[25]《续高僧传》卷九“隋京师大兴善道场释僧粲传十四”,第331页。

[26]参见杜光庭:《道德真经广圣义·序》,《道藏》第14册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,第309页。

[27]杜光庭:《道德真经广圣义》卷五,《道藏》第14册,第340页。

[28]孙齐:《唐前道观研究》,第225页。

[29]陕西省考古研究院编《长安高阳原新出土隋唐墓志》第17号,文物出版社,2016年,图版见第54页,录文见第55页。

[30]在芮城出土过许多与李氏相关的道教文物,如北周建德元年(576)道民李元海兄弟七人等造天尊像碑、隋开皇八年(588)李洪钦等合邑造老君像碑、唐天宝五载(746)李氏造石灯台等,都显示了永乐李氏悠久的奉道传统。详见孙齐:《芮城道教三百年史——以北周隋唐造像为中心的考察》,叶炜主编《唐研究》第二十四卷,北京大学出版社,2019年,第226-231页。

[31]道宣:《广弘明集》卷六,《大正藏》第52册,第124页。

[32]池田温编《中国古代写本识语集录》第731号,东京大学东洋文化研究所,1990年,第176页。

[33]孙齐:《敦煌本〈老子变化经〉新探》,《中国史研究》2016年第1期。

[34]朱景玄:《唐朝名画录》“神品下”,收入于安澜编《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第77页。

[35]张彦远:《历代名画记》卷三,俞剑华注释,上海人民美术出版社,1964年,第68页。

[36]此志录文,收入吴刚主编《全唐文补遗》第2辑,三秦出版社,1995年,第3-4页:周绍良主编,赵超副主编《唐代墓志汇编》咸亨047号,上海古籍出版社,1992年,第542-543页。图版见《隋唐五代墓志汇编》陕西卷3,天津古籍出版社,1991年,第81页。

[37]《唐会要》卷四六“封建”,第955页。

[38]《旧唐书》卷六〇“宗室·陇西王博乂传”称其“有妓妾数百人,皆衣罗绮,食必粱肉,朝夕弦歌自娱,骄侈无比。与其弟渤海王奉慈俱为高祖所鄙。”中华书局,1975年,第2356-2357页。

[39]参看拙撰《唐长安太清观与〈一切道经音义〉的编纂》,荣新江主编《唐研究》第十五卷,北京大学出版社,2009年,第199-226页。

[40]《旧唐书》卷一九一“方伎·僧一行传”,第5112页。

[41]金文明:《金石录校证》卷五,上海书画出版社,1985年,第93页:跋文见卷二六,第472页。

[42]《宝刻丛编》卷七,《石刻史料新编》第1辑第24册,台北:新文丰出版公司,1982年,第18209页:《宝刻类编》卷二,《石刻史料新编》第1辑第24册,第18420页。

[43]《大唐故玄都观主尹敬崇墓志铭并序》,刘文、杜镇编著《陕西新见唐朝墓志》071号,三秦出版社,2022年,图版见156页,录文见157页。此书的录文颇有疏漏,本文据图版直接订正,不一一说明。

[44]关于成玄英与西华观,详见拙撰《唐两京龙兴观略考》,《隋唐辽宋金元史论丛》第6辑,上海古籍出版社,2016年,第138-159页。

[45]《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷一“置观品”,《道藏》第24册,第744-747页。关于中国中古时期的道观规划,可参看Livia Kohn,“A Home for the Immortals:The Layout and Development of Medieval Daoist Monasteries,”Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung 53:1-2(2000):79-106.都筑晶子也以《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》及朱法满的《要修科仪戒律钞》为基础,讨论了唐代道观的空间与运作,见氏著《唐代中期の道观——空间·经济·戒律》,收入吉川忠夫编《唐代の道教》,京都:朋友书店,2000年,第269-296页。罗亮中译本,见《魏晋南北朝隋唐史资料》2017年第1期。

[46]《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷一“置观品”,第746页。

[47]参看拙撰《唐洛阳大弘道观考》,收入中国人民大学国学院主编《国学的传承与创新——冯其庸先生从事教学与科研六十周年庆贺学术文集》,上海古籍出版社,2013年,第1234-1248页。

[48]《宝刻丛编》卷七,《石刻史料新编》第1编第24册,第18208页。

[49]《宝刻丛编》卷七,《石刻史料新编》第1编第24册,第18211页。又见《宝刻类编》卷八,《石刻史料新编》第1编第24册,第18513页。

[50]这位裴朏是孟浩然的知交,曾撰《续文士传》十卷,开元十八年,与徐安贞等十位学士一起主持吏部的书判考试:到天宝二年(743)正月,安禄山向玄宗告发考判中的舞弊案,最终吏部侍郎宋遥、苗晋卿被贬远州太守,而“同考判官礼部郎中裴朏等皆贬岭南官”。因此,也不能完全排除这位裴朏从岭南贬官回京之后,进入玄都观出家的可能。详见王士源:《孟浩然集序》,《全唐文》卷三七八,中华书局,1983年,第3837页:《新唐书》卷五八“艺文志二”,中华书局,1975年,第1483页:独孤及:《唐故朝议大夫高平郡别驾权公神道碑铭》,收入刘鹏、李桃:《毗陵集校注》卷八,辽海出版社,2007年,第197-198页:《资治通鉴》卷二一五,中华书局,1956年,第6857页。

[51]《宝刻丛编》卷四收录了一方“唐太原尹唐公碑”,系“唐嵩阳观主卢晓八分书”,可惜立碑年代不详。参见《石刻史料新编》第1编第24册第18141页。

[52]张鷟:《朝野佥载》卷三,赵守俨点校,中华书局,1979年,第66-67页。

[53]李时人编校,何满子审定,詹绪左覆校《全唐五代小说》卷九三,中华书局,2014年,第3236-3237页。

[54]参看吴真:《为神性加注:唐宋叶法善崇拜的造成史》,中国社会科学出版社,2012年,第104-108页。

[55]郑处诲:《明皇杂録》卷下“李遐周道术”,田延柱点校,中华书局,1994年,第33页。

[56]《新唐书》卷三五“五行志二”,第920页。

[57](清)吴骞:《阳羡摩崖纪录》,参见《石刻史料新编》第3辑第7册,第50页。“王端静”之“端”原录作“耑”,此据《岱岳观碑》所载大历七年(772)正月、八年(773)九月两条题记改(详后)。陈尚君主编《全唐文补编》卷四八据以收录,题为《洞灵观修醮题记》,但略去魏成信以下题名,中华书局,2005年,第577-578页。

[58]司马承祯:《天地宫府图》“七十二福地”条载:“第五十九张公洞,在常州宜兴县,真人庚桑治之。”参见张君房编《云笈七签》卷七九,李永晟点校,中华书局,2003年,第629页。唐末五代杜光庭:《洞天福地岳渎名山记》“七十二福地”条下曰:“阳羡山,在常州义兴县张公洞。”收入罗争鸣:《杜光庭记传十种辑校》,第392页。

[59]《全唐诗》卷二一五,中华书局,1960年,2245-2246页。李栖筠任常州刺史的时间,据郁贤皓:《唐刺史考全编》卷一三八,安徽大学出版社,2000年,第1884页。

[60]《全唐诗》卷二四九,第2793页。

[61]直到宋明时期,张公洞与洞灵观依然是当地重要的信仰圣地与文人画家的游观之处。据(北宋)范镇:《东斋记事》卷一记载,常州张公洞是仁宗时朝廷保留的二十个投龙祭祀的圣地之一,汝沛点校,中华书局,1980年,第4页:南宋《咸淳毗陵志》卷二五“宫观”“宜兴”条记载:“天申万寿宫,旧名洞灵观,在张公洞。唐以前为寺,开元初,万惠超天师投龙简,奏复焉。明皇为题扁。韩熙载记云:……又云:‘旧御笔以题额,赐‘洞灵’之美名’。……乾道六年,内侍刘能真入道请升为宫,祝高庙寿,改今额。”(《宋元方志丛刊》第3册,中华书局,1990年,第3180页)详见酒井规史:《第五十九福地“张公洞”と周边地域の宗教关联遗迹の现况——宜兴·湖州·德清を中心に——》,土屋昌明主编《洞天福地研究》第8号,2018年,第59-79页。关于宋明时期张公洞在文人游记与绘画中的表现,参看酒井规史:《宋代游记中所见的洞天福地与道观——以周必大的游记为中心》,收入吕舟、崔光海主编《2019年第一届洞天福地研究与保护国际研讨会论文集》,科学出版社,2021年,第173-190页。李丰楙:《游观洞天:故宫名画与明人游道》,第114-126页,第122-123页。

[62]陈垣编纂,陈智超、曾庆瑛校补《道家金石略》,文物出版社,1988年,第156、159页。前者拓本图版见《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第27册,中国古籍出版社,1989年,第114页。

[63]《旧唐书》卷一六〇“刘禹锡传”,第4211-4212页。

[64]《全唐诗》卷五〇六,第5759页。

[65]《宝刻丛编》卷七,《石刻史料新编》第1编第24册第18214页:《宝刻类编》卷五,《石刻史料新编》第1编第24册第18463页。

[66]吴刚主编《全唐文补遗》第8辑,三秦出版社,2005年,第156-157页。

[67]《太平广记》卷五五“郑居中”,中华书局,1961年,第341-342页。

[68]《两京新记》卷三,辛德勇:《两京新记辑校·大业杂记辑校》,第67页。

[69]《唐会要》卷五〇“观”,第1026页。

[70]《隋书》卷四五“文四子传”,第1239页。

[71]道世著,周叔迦、苏晋仁校注《法苑珠林校注》卷五五“破邪篇第六十二”,中华书局,2003年,第1665页。关于此事的背景,详见拙撰《唐两京龙兴观略考》,第139-141页。

(来源:《世界宗教研究》2022年第12期,该编辑部已授权转载)

(编辑:许津然)