斯坦因1905年敦煌获残卷《老子道经上·想尔》,编号S.6825,新编6798号,现藏大英博物院,1956年饶选堂先生审为北朝写本,并整理出《老子想尔注校笺》发表。从此以后,研究者众,虽异见杂陈,迄无定论,今覆按早期道经,于兹略有所发明,不敢自秘,贡献浅见如次,敬俟览者批评。

一、“想尔妙真三灵七言复不真正”始于何时

按《大道家令戒》:

道以汉安元年五月一日于蜀郡临邛县渠亭赤石城,造出《正一盟威之道》与天地券,要立二十四治,分布玄元始气治民。[1]汝曹辈复不知道之根本,真伪所出,但兢贪高世,更相贵贱,违道叛德,欲随人意。人意乐乱,使张角黄巾作乱,汝曹知角何人?自是以来,死者为几千万人邪?道使末嗣分气治民。汉中四十余年,道禁,真正之元,神仙之说,道所施行,何以想尔、妙真、三灵、七言,复不真正,而故谓道欺人?哀哉可伤!至义国殒颠流移,死者以万为数。[2]

“末嗣”一词,在《大道家令戒》中凡三见:一是“汉世既定,末嗣纵横”,[3]是指东汉建立初的情形;二是上引这段文字中,“道使末嗣分气治民”,所指的时段,大致就是下句“汉中四十余年”所代表的那个时期;三是“昔汉嗣末世,豪杰纵横,强弱相陵,……强臣分争,群奸相将,百有馀年”。[4]后两处所指都是东汉后期三国形成前地方割据争雄的情形。

“末嗣”的内涵,很值得推敲:从所谓“末嗣纵横”及“末嗣分气治民”等说法中,可知“末嗣”不是指某一人。“大道家令戒”的讲说者并未把“末嗣”贬低为国之贼(“强臣”、“群奸”),而是把他们认定为道神意志的化身(注意是“道使末嗣分气治民”),是在各地代表道神意志、“分气”(相对于汉帝的集中)而治的“嗣”,而非奸或贼。那么所谓“末嗣”者究指谁人?应是指三国形成前后在社会中占有较大政治份额的某些重要人物。

“道使末嗣分气治民”和“汉中四十余年”这两句,代表两个内容:“道使末嗣分气治民”作为道门中语,其意乃指东汉后期出现的割据局面,同样也是道所施行(“道使……分气治民”);而“汉中四十余年”一句,则表示道教势力在汉中割据40余年,亦同属东汉后期道使“末嗣分气治民”的一个方面,进一步则暗示汉中道教政权是与其他几大政治势力一样,都是道神意志的体现,是“合法”的。

这就意味着,上引文字的后半部分所说,道教政权治理汉中有40余年,当时推行的道禁、真正之元、神仙之说等等,同样都是“道”所施行,可是为什么(作为其经典依据的)想尔、妙真、三灵、七言,却在投降曹操北迁后被指为“不真正”,然后便又依此说“道”欺人呢?哀哉可伤!

这几句话比较委婉地表达了这样一个事实:曹操吞并汉中后,“想尔、妙真、三灵、七言,复不真正”,这几部经书受到严重质疑,联系到后面的“义国殒颠流移”一事,暗示这些经书很可能受到了曹魏政权的禁止。《大道家令戒》的作者对此极为不满。《想尔》本有“注”与“戒”,但“戒”乃据“注”而出,[5]因而此处的“想尔”应为《想尔注》。这说明《想尔注》的确是在张鲁割据汉中时期即已存在,这又从另一个角度证明了《想尔注》的时间下限不可能是南北朝,而是公元215年之前。

张鲁投降曹操后,一般认为受到曹魏政权的优待,据《后汉书·刘焉传》记载:“操入南郑,甚嘉之。又以鲁本有善意,遣人慰安之。鲁即与家属出逆,拜镇南将军,封阆中侯,邑万户,将还中国,待以客礼。封鲁五子及阎圃等皆为列侯。鲁卒,谥曰原侯。子富嗣。”这一点没有疑问,相关记载亦见于《大道家令戒》:“魏氏承天驱除,历使其然。载在河洛,悬象垂天。是吾顺天奉时,以国师命武帝行,天下死者填坑。既得吾国之光,赤子不伤身,重金累紫,得寿遐亡。七子五侯,为国之光,将相掾属,侯封不少。银铜数千,父死子系,弟亡兄荣,沐浴圣恩,汝辈岂志德?知真所从来乎?”[6]这是投降曹操后张鲁一系必须也必然坚持的政治表述。

然而,曹操作为一个群雄争霸之世的当权者,对于早期道教势力有很重的戒心,其政策也是镇压与安抚并用。在对张鲁等北迁上层道教人物采取封侯联姻等笼络安抚策略的同时,对信众采取了分化、隔离、迁移等政策,以颠覆其原生态的政治势力。除了张鲁被“将还国中,待以客礼”,巴、汉地区的道民亦前后几次被迁徙到长安、三辅和洛阳、邺城等地,以期打消其传道信教的地区依守观念。正史对曹魏迁徙道民之事所记甚少,[7]即使天师道经也只是旁敲侧引,《大道家令戒》中的“义国殒颠流移,死者以万为数”指的就是这一事实。

其实这一政策在整个曹魏政权时期自始至终得到贯彻。《三国志·华佗传》引曹植《辨道论》云:“世有方士,吾王悉所招致,……卒所以集之于魏国者,诚恐斯人之徒,接奸宄以欺众,行妖慝以惑民,岂复欲观神仙于瀛洲,求安期于海岛,释金辂以履云舆,弃六骥而美飞龙哉?自家王与太子及余兄弟咸以为调笑,不信之矣。”曾有人怀疑曹操具有矛盾性格,实际上曹植对曹操政策的理解是非常到位的。为了保持和巩固已取得的政治势力,曹操必须运用一切手段颠覆汉中道教的整合势力。因此,用对待早期道教方士的这种“聚以禁之”的政治手法,施行于投降的张鲁天师道势力是很自然的。然而这又导致道民在迁徙地重新布教,引起曹操注意,遂下令禁止道教祠祀巫祝活动。曹操死后,曹丕更为严加控制。黄初三年(222)十月五日,魏文帝曹丕下诏:“老聃贤人,未宜先孔子。……汉桓帝不师圣法,正以嬖臣而事老子,欲以求福,良足笑也。此祠之兴由桓帝,武皇帝(曹操)以老子贤人,不毁其屋。……恐小人谓此为神,妄往祷祝,违犯常禁,宜宣告吏民,咸使闻之。”黄初五年(224)十二月,又下诏:“叔世衰乱,崇信巫史,至乃宫殿之内,户牗之间,无不沃酹,甚矣其惑也!自今,其敢设非祀之祭,巫祝之言,皆以执左道论,着于令典。”魏明帝青龙元年(233),“诏郡国山川不在祠典者,勿祠。”诏书颁下不久,特进曹洪乳母当与临汾公主侍者共事无涧神,系狱并被处死。施行这些严厉政策的根本目的,在于防范道教势力东山再起。

以上情况多属政治层面上的,比较明显。除此之外,曹魏政权还在文化上对道教进行围剿。这一点比较隐讳,常被忽略。曹操取得汉中后,一方面在政治上作出优待张鲁等天师道上层势力之举动,同时又将大批道众迁往北方安置;另一方面正如上文所推测的那样,曹魏很可能对天师道的经书进行了禁止:“汉中四十余年,道禁、真正之元、神仙之说,道所施行,何以想尔、妙真、三灵、七言,复不真正,而故谓道欺人?”曹操一方面打压道教,另一方面时时表现出某种神仙信仰,至有“真人”之称。这段话可以说是一个很好的注脚。

综上所论,从《大道家令戒》可知,“想尔”等经书在汉中曾长期被使用,215年张鲁及其天师道众北迁后,原来奉行的道书(包括“想尔”、“妙真”等经)为曹魏官方所禁,传播受到阻碍。这段历史,由于政治原因正史只字不提,《大道家令戒》也只能旁敲侧引地记载只言片语。所幸的是,正是这些只言片语使我们确信,当时张鲁天师道投降曹魏后绝非如正史所记那样歌舞升平,而是一部充满了血和泪的辛酸历史。张鲁随曹北迁次年(216)即去世,[8]是否与这种政治背景相关,同样使人疑惑。

二、张修、张鲁与《老子想尔注》

张修、张鲁史料中的“三十年”、“四十年”两个数字值得注意,它们反映的是不同的历史背景。

前引《大道家令戒》说:“道使末嗣分气治民。汉中四十余年”,当指归降曹操(215)前汉中道教政权的存在期,按其说约在公元170-215年之间(更准确些,应是在公元160年代至公元215年之间),也包括张修在汉中以道治民的阶段。

《三国志·魏书·张鲁传》则说张鲁“雄据巴、汉垂三十年”,[9]从张鲁215年归降曹操向前推溯,则当公元185-215年间,即从黄巾爆发次年开始至归降曹操为止。这一资料显示的,是另一事实,即“后角被诛,修亦亡。及鲁自在汉中”直至归降曹操这段时期。所谓“角被诛”,是指中平元年(184)张角病故后,被皇甫嵩剖棺戮尸之事。[10]接着因曾响应张角而畏罪,“修亦亡”,大概张修逃亡是在185年,这严重损害了他在汉中五斗米道中的统治地位。张鲁应是利用这个时机扩张了他在汉中的影响力。又加上刘焉与鲁母之特殊关系,因而有“鲁既得汉中,遂复杀张修而并其众”之说,这意味着,185年以后,张修在汉中很快丧失权力;188年刘焉到任后,可能对当地道教两派势力采取了调和措施,因而张修又被起用与鲁一同攻杀苏固。但这只是暂时的,当时张修恐已难以自保,汉中在事实上已为鲁所控制,故有鲁“既得汉中”遂复杀修之说;而说鲁“自在汉中”,乃是指杀修后的情形。

道教政权在汉中曾存在多长时间?《大道家令戒》的说法或更接近事实,但实际存在的时间可能更长。这一时期汉中五斗米道团用以教授道众的主要经典,就是《想尔注》。[11]但是,考《三国志·魏书·张鲁传》[12]、《后汉书》卷七十五《刘焉传》,[13]均未见有关于张鲁注释老子五千文的说法。陈世骧先生对比《三国志·魏书·张鲁传》本传与裴松之注引《典略》的异同,敏锐地注意到,“以老子五千文教民,亦为张修首制。张鲁鬼道,容有家传,然其法乃至汉中后承张修遗制而大显者。”[14]所论甚为精审,兹因陈说更作申论。

《想尔注》乃是张修时代西部道民习诵的教本,“后角被诛,修亦亡。及鲁自在汉中,因其人信行修业,遂增饰之。”张鲁只是继承沿袭了张修,“因其人信行修业”,是指张鲁鉴于汉中道民一直信行张修所推行的道法,遂任信众仍行其旧,《想而注》也就保留了下来。这表明,张鲁略夺张修的道团势力后,采取顺其道而用之的策略,张修所行悉仍其旧,只是在某些方面有所“增饰”(详见下文),于是获得了众多道民的接受,进而称“师君”。但没有证据显示张鲁是《想尔注》的作者,也没有证据表明张鲁曾有任何撰著传世。

现有史料仅显示张修曾领道民习诵经书“老子五千文”。而中平元年(184)张修在巴郡率道徒与东方太平道的张角黄巾同时发难:“中平元年秋七月,巴郡妖巫张修反,寇郡县。”[15]中平五年(188),刘焉用董扶计,携扶出为益州牧。焉在益州“抚纳离叛,务行宽惠,而阴图异计”,[16]欲利用当地旧有势力扩张自己。于是初平二年(191),[17]刘焉以张鲁为督义司马,又起用张修为别部司马(本来“角被诛,修亦亡”,现为刘焉所用),遣二人率部攻得汉中,并断绝通往关中的谷道,杀汉使者。

刘焉任命张修为别部司马,是要利用当地道教首领所掌握的各种力量,与用张鲁为督义司马的性质一样。这里的别部司马张修就是“巴郡妖巫张修”,与汉中张修系同一人。为何刘焉要任命张修张鲁二人去攻取汉中?此中根源,是因为在那之前二人所代表的道派,在巴郡和汉中已经拥有较强势力,[18]由他们去攻取汉中,从汉家夺取对汉中的统治权,可得当地道民支持,自然易得,还可以替刘焉担当罪名。

而张修与张鲁一系亦本有隙,他们对太平之道的理解和继承可能有差异。于是张鲁借机“袭杀”张修。在此过程中张鲁基于其母与刘焉的关系,利用张修本宗太平道之政治问题,用为借口袭杀张修,并因而得并其部众,归为己有(设若无此类政治借口,汉中张修原有部众亦恐难接受张鲁袭杀张修及合并其力量的事实)。兴平元年(194),刘焉死,张鲁脱离刘璋,进夺巴郡。从此,张鲁拥有强大势力。

综合以上史料,没有文字直接说张鲁有撰作行世;但他在汉中沿袭了张修令道民习“老子五千文”的做法,是无疑的。《传授经戒仪注诀》“序次经法第一”说:“系师得道,化道西蜀,蜀风浅末,未晓深言,托遘想尔,以训初回。初回之伦,多同蜀浅,辞说切近,因物赋通,三品要戒,济众大航,故次于河上。河上、想尔,注解已自有殊”,而《想尔注》之所以如此浅白,“皆缘时所须”,[19]也就是出于当时教化初浅道民之需要。这说明《老子道经上·想尔》是用来教化道术初浅之士的教本,[20]显然当时就不是以老子五千文的原文这种难以为常人所理解的文本教化道民。

《老子道经上·想尔》在初平二年(191)张修被张鲁袭杀前已存在。事实上,在黄巾发难前,张修已拥有很大势力,且领其道民习诵老子五千文:“光和中(178-184),东方有张角,汉中有张修。……修法略与角同,……又使人为奸令祭酒,主以老子五千文,使都习,……后角被诛,修亦亡。”[21]若“老子五千文”所指果如上述乃《老子道经上·想尔》,那么《老子道经上·想尔》应成书于公元184年以前,而在光和年间已被汉中道民广为习诵,其作者就是五斗米道首领张修。

《想尔注》乃基于《太平经》思想撰成。饶先生指出,“道教之创立,其渊源颇远,而实以《太平经》为其理论之中心”;“《想尔》此注,其义实多因《太平经》之说,故屡提及‘太平’字眼,而《太平经》亦见‘天师’、‘天师道’诸名,足见《太平经》与天师道关系之深切。”[22]“《想尔》此注,大部分即以《太平经》解《老子》。”[23]其实,从上述引文所见“后角被诛,修亦亡”的情况,可以判断,张修确实与张角同施太平道法,出于相同的末世论信仰而于184年共同发动黄巾之难。[24]只是在此之前,张修将太平道思想在西部进行适应性发展,形成了“五斗米道”这种地方化的形态和名称。若此判断合理,那么上面引文说的“汉中有张修,为太平道”(《后汉书·刘焉传》注引《典略》)就不应被简单地看作是传写之误,而是从不同角度对张修所奉道法的记载。[25]

值得注意的是,太平道在黄巾失败后已失去合法性,道教首领们不会使用《太平经》为自己的教团思考问题,因此可以判断,《想尔注》不会是出现在184年以后。李养正先生提出:“黄巾起义失败后,太平道受打击,《太平经》亦被禁止公开传播,故这里只提《五千文》而不提《太平经》。……而《太平经》则是张鲁传道和治理其独立王国的思想依据。”[26]而可能的逻辑是,早在太平道发动黄巾之难前,张修已经运用《太平经》的思想完成了《老子》注,他用以教民的不是《太平经》而是这个“想尔”版的《五千文》。因此,鲁杀修夺汉中前,张修乃是一个基于太平道思想而行其道的“五斗米师”。吕思勉先生也曾指出,“为五斗米道者,乃张修而非张鲁。”[27]

由上可以判明,《想尔注》一定是在黄巾发难(184)前的年代,由张修以《太平经》解《老子》而撰。

黄巾遭到镇压而失利后,张修究竟是从何处逃往何处的呢?从最终其在汉中为张鲁所杀,可知张修后期的活动地域是汉中。188年刘焉出任益州牧后收用张修和张鲁等拥有不同力量背景的道门人物,完全是为了助其“阴图异计”,因而他并未对张修予以保护,而且默认了鲁杀修夺势的事实。

黄巾主帅被诛、黄巾失败,道派之争加剧,当为张鲁杀张修的原因之一;鲁欲夺修之地盘及信众,亦一重要原因。张鲁杀张修夺据汉中后,方“因其人信行修业,遂增饰之”,张鲁的五斗米道称号,也是因其承获张修大量道众势力,因袭所得,而且得冠此号恐非其愿,实因外界所加,鲁不得已而听之。

三、二十八治:张鲁对张修宗教制度之改易

《大道家令戒》有言:

道重人命,以周之末世始出,奉道于琅琊,以授干吉,太平之道,起于东方。[28]

在道教蜀源说的强大传统影响下,这句话长期未得到重视。关键在于,此言出自张鲁一系所撰《大道家令戒》,更值得玩味。它表明,即使张鲁一系,在张鲁过世后的年代,也还是承认了道教实不源于西部,而起于东方。对这个起始真正具有代表性的,就是古本《太平经》。这句话也暗示了,古《太平经》乃是东部太平道和西部道团共宗之经典,“张陵”这个名字所代表的西部那个时代及人物,只是在蜀用古《太平经》进行本地化建制发展而已。

《太平经》在论述以“一师四辅”为核心的神仙谱系结构之后说:“其余公卿有司仙真圣品大夫官等三百六十一,从属三万六千人,部领三十六万,[29]人民则十百千万亿倍也。常使二十四真人密教有心之子,皆隶方诸上相,不可具说。”[30]

如果这条文献资料确属汉代,那么对照历史记载,不难发现:张角太平道黄巾起义时的“三十六方”和张修五斗米道的“二十四治”,在这里都可找到其共同的经典依据;在东西两大道派势力之上,似乎存在着一个更高的决定者;只是由于原始道教在两大地域分别发展,本来共同的教理逐渐在当地发生演变,故有太平道(“蛾贼”)、五斗米道(“米贼”)之分。而不同地域的所谓创教活动,事实上就是把最初共同的经典和教理,根据各自所处社会和文化条件而进行调整的过程。[31]吕思勉先生论曰:“案张角之起也,杀人以祠天,此为东夷之俗,修法略与角同,其原当亦出于东方。”[32]

盖起初之原始道教所宗经典本为一个,即从《天官历包元太平经》、《太平清领书》到《太平经》的系统。李养正先生曾指出:“史籍中所记载张鲁在汉中推行天师道及治理汉中的各种措施,几乎无不与《太平经》有密切关系,所以我认为《太平经》曾是天师道信奉的主要经典之一”;“《太平经》是早期道教——太平道与天师道——的主要经典”。[33]但是这个“早期”是早到什么时候呢?应该是在张陵这个名字所代表的直到张修的那个时代。

原始道教有一种以60年为一周回的转劫信仰,姑名之“甲子神学”。这个“甲子神学”,被原始道教用来以时空运转观念宣扬其末世论信仰。《太平经》卷三十九有“凡物生者,皆以甲为首,子为本,故以上甲子序出之也”[34]之说,即一证。

两汉史上,《太平经》曾三次被献上朝廷,每间隔一个甲子便呈献一次,可见该经的甲子神学对不同时期原始道教信仰群体影响之深远。为什么信仰者们会严格按照这样的时间间隔献书?

这完全是《太平经》的救世神学所决定的。按该经卷一百二《神人自序出图书服色诀第一百六十五》:“天地开辟以来,帝王更相承负愁苦,天灾变怪讫不绝,何以除之。……今受天师严教深戒之后,宜何时出此止奸伪兴天地道之书乎?”答曰:“乙巳而出,以付邮客,而往通之者也。后世岁岁在玄甲乃出之,是天诸甲之首最上旬也,与元气为初,乃以书前后付国家,可以解天地初起以来更相承负之厄会也。”[35]又《太平经》卷一百十二《不忘戒得长得福诀第一百九十》:“书当未用,帝王未信也。佞者在侧,书不见理也。灾害并生,民何所止?太平之书三甲子乃复见理,不如十谏令知耳。”[36]这三次献经中的首末两次,在正史中有文字记载,确实均出现在相隔三甲子180年的“乙巳”年:首次当在成帝永始元年(前16年),齐人甘忠可上之,不用;末次当在延熹八年(165年),桓帝遣中常侍往苦县祠老子,齐术士襄楷献之于朝廷。两次之间的那一次是在东汉顺帝时,而此时12卷的《天官历包元太平经》已更名为《太平清领书》且已增至170卷。[37]经中“太平之书三甲子乃复见理”等文字应为延熹八年第三次献书以后所撰写。上引经文中的“乙巳而出,以付邮客,而往通之者也”的嘱言,是要求把《太平经》传授给有能力上呈皇帝的人,以期使其主张为皇帝所接受和推行。可见其政治指向性十分明确,意在救世。张角黄巾发动之际,便以“岁在甲子、天下大吉”相号召,那是一个末世论的口号,所以对当时社会秩序具有强大的动摇作用。[38]一时出现的三十六方、二十四治,加合为六十,成一甲子数。[39]二十四治应为张修所立,对应于天上四季二十四节气,是《大道家令戒》所谓上天“授气治民”、“分气治民”的方式;张角的三十六方,则对应于地上九宫四正四维。[40]进而观之,如下两点很值得注意:三十六方不含西部之地,二十四治不含东方之地。原始道教的这两大地域分布似乎是某个更高意志的安排。那是什么呢?应当是古《太平经》。

(1)三十六方均在东方,不含西部之地。

按《资治通鉴》卷五十八《汉纪五十》:“角分遣弟子周行四方,转相诳惑,十余年间,徒众数十万,自青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州之人,莫不毕应。……角遂置三十六方;方犹将军也,大方万余人,小方六七千人,各立渠帅”。[41]

显然,张角在东部发展太平道势力,是很早的事,只因距离政治中心较近,所以长期处于秘密发展状态;史料所记只是当时史家所了解的起事前后阶段,即在八州建立三十六方,约当公元170年前后。

张角太平道在东部“置三十六方”,其数有神秘含义。按《典略》:“太平道师持九节杖,为符祝,教病人叩头思过,因以符水饮之。病或自愈者,则云此人信道,其或不愈,则云不信道。”张角所行很重“九”;三十六者,四九也。为何用九?宋人有言:“张角之学行,黄巾得志,天下为血为肉,至三国犹未已也。”[42]何为“张角之学”?清毛奇龄《经问》卷十七论九宫之术:“在汉,张角实善此术。故吴氏殷书作臆书,谓《张衡传》称律历卦候九宫风角,即张角九宫。”东汉郑玄注《周易干凿度》“故太一取其数以行九宫,四正四维,皆合于十五”句说:“太一下行八卦之宫,每四乃还于中央,中央者北神之所居,故因谓之九宫。”张角习九宫术的目的,乃是寻找度过末世灾厄、超越现世的途径。[43]设立三十六方,当与九宫的宇宙观有内在关系,《三国志·武帝纪》注引《魏书》黄巾移书所谓“其道乃与中黄太乙同”堪为证。

(2)二十四治基本全在西部,不含东方之地。

试析《云笈七籖》卷二十八:“谨按《张天师二十四治图》云:太上以汉安二年正月七日中时下二十四治:上八治、中八治、下八治。应天二十四气,合二十八宿,付天师张道陵奉行布化。张天师,沛国丰县人也,讳道陵,字辅汉。禀性严直,经明行修,学道有方。永平二年,汉帝诏书,就拜巴郡江州令。以延和元年三月十日辛丑,诏书拜为司空,封食冀县侯。以芝草、图经、历神仙为事,任采延年药饵金液丹。以汉安元年丁丑,诏书迁改,不拜。遂解官入益州部界。以其年于蜀郡临邛县渠亭山赤石城中,静思精至,五月一日夜半时,有千乘万骑来下至赤石城前,金车羽盖,步从龙虎鬼兵,不可称数。有五人,一人自言,吾是周时柱下史也;一人自言,吾是新出太上老君也;一人云,吾是太上高皇帝中黄真君也;一人言,吾是汉师张良子房也;一人言,吾是佐汉子渊天师外祖也。子骨法合道,当承老君忠臣之后。今授子鬼号,传世子孙为国师,抚民无期。于是道陵方亲受太上质敕,当步纲蹑纪,统承三天,佐国扶命,养育群生,整理鬼气,传为国师。依其度数,开立二十四治、十九静庐,授以正一盟威之道,伐诛邪伪,与天下万神,分付为盟。悉承正一之道也。”

上引这段文字可谓漏洞百出:二十四治设于西南一隅,何言“佐国”、“国师”?这种神化手法很典型:张鲁杀张修夺其部众和地盘后,为给自己寻求合法化,制造了美化先祖的神话,也为了清洗张修过去在巴汉地区所遗留的具有强烈的《太平经》传统的“米贼”[44]劣迹,避免传染张鲁的政治环境、受到高层政治的疑忌甚至打击。

鲁杀修后,为求名正言顺之效,遂制造所谓祖父张陵的宗教政治神话并上溯托构于他。早有学者指出:“疑鲁之法皆袭诸修,特因身袭杀修,不欲云沿袭其道,乃诡托诸其父祖耳。”[45]这样一来,张鲁“不仅篡夺了天师道的领导权”,“同时,也篡改了天师道的历史:即伪造祖父两代的历史来代替张修的历史。”[46]于是张陵成为西部道教所有创始活动的承载者。为此,在那个时代比较有效的词语被选择来制造这个政治神话,比如:沛国丰县��汉家祖基所在;汉帝诏拜巴郡江州令、延和元年又诏拜司空封食冀县侯��表示深得皇帝信任接纳;太上高皇帝中黄真君��汉家先帝被列入神仙谱系成为天上的真君;汉师张良子房��偕同先帝来认定;传世子孙为国师,抚民无期��自我授受“抚民”之权;辅汉、佐汉、抚民、统承三天、佐国扶命、养育群生、整理鬼气、传为国师��暗示与那参与黄巾之乱的张修的不同,是爱汉家的,所以敢于自封。这里不难看出一个突出的问题,如《太平经》所记,经历三甲子,它才被送到皇帝身边,且不被接受,何以张陵独独为汉帝所接受和表彰?其说明显与时代政治特征相左。当然,这个文本是经历唐代崇道后所传,难免高封。

文中说二十四治“应天二十四气”,乃出自原始设计,没有问题;但是说二十四治“合二十八宿”,则无法相合,自相矛盾。试图将地上的“治”对应天上二十八宿,应是张鲁在教理上因汉中道民“信行修业,遂增饰之”的结果。张鲁在张修二十四治基础上增加四治,合成二十八治,上应二十八宿:似示鼎革,实为灭迹。而文中称“太上……付天师张道陵奉行布化”一句恰恰暴露出,二十四治并非张陵所立:张鲁在制造张陵神话的时候,不敢说成是张陵所立,又不愿承认本为张修所立,便说是“太上”所立,而由张陵“奉行布化”。类似的证据,同样见于张鲁后人在《大道家令戒》的对照式表达中暗示出来:“道……使天授气治民,曰新出老君。言鬼者何人?但畏鬼,不信道。故老君授与张道陵为天师,至尊至神,而乃为人之师。汝曹辈可知之?为尊于天地也。”[47]这里“授气治民”应是指“分气治民”的二十四治;其所攻击的“言鬼者”是何种人呢?他“但畏鬼,不信道”,所以才会出现老君又重新“授与张道陵为天师”的事;说他“乃为人之师”,是指他代表的是“信道”而非“畏鬼”的新宗教生活。这暗示出,“言鬼者”(鬼师)显然不是指“为尊于天地”的张道陵、而是另一个人所代表的道教力量;此人应即是依“天授气治民”建二十四治的张修。

张鲁对张修的教制实行了种种“鼎革”。首先增加四治,将其变成二十八治。后又增加八个游治、八个配治。这些以各种名目新增的治,显然是张鲁略杀张修后,为体现其告别和清洗《太平经》传统所为。但是这些措施,却使张修基于原始道教神学为五斗米道所设二十四治系统逐步脱离原有依据,原始道教神学的宇宙结构亦从此走向混乱。

四、结语

细读《资治通鉴》卷六十《汉纪五十二》:

初平二年(191)。刘焉在益州阴图异计。沛人张鲁,自祖父陵以来世为五斗米道,客居于蜀。鲁母以鬼道常往来焉家,焉乃以鲁为督义司马,以张修为别部司马,与合兵掩杀汉中太守苏固,断绝斜谷阁,杀害汉使。

是知张鲁的家族来自东部,祖孙几辈只是“客居于蜀”而已;很清楚,在张鲁略杀张修并其地夺其众以前,张鲁的家族在西部长时期没有形成大的势力,没有大批教民,更不可能需要《道德经》之类的教本。只是“鲁母以鬼道常往来焉家”以后,张鲁得到刘焉的接受和重用,“焉乃以鲁为督义司马”,张鲁才拥有一定的政治力量。即便如此,从京城专来这里“阴图异计”的刘焉,也决不敢旁置或轻视已在本地长期拥有强大势力的张修,所以他又任命“张修为别部司马”。这样一来,刘焉用二张于其一手,驱使他们“合兵掩杀汉中太守苏固,断绝斜谷阁,杀害汉使”,初步实施了他的行动。接着,张鲁利用其母与刘焉的特殊关系,寻机略杀张修,此后, 张鲁家族开始拥有大量教民,而其治理方法亦沿袭张修,顺而用之。

一种大致的可能是,张鲁杀张修夺汉中之前,张修于熹平中(172-177)在汉中甚至更早时所信行实为太平道,但在汉中根据当地情况对太平道有所变更,故有“修法略与角同”之说。184年张角黄巾起义爆发后,张修于同年7月在巴郡响应。张角死后,黄巾起义势力逐渐分散,张修亦率信众逃离所占的郡县要地。后角被诛,修亦亡,但可能并未逃出汉中,只是不复寇占郡县而已,失去了对汉中地区原有的控制势力。于是,张鲁趁机发展。直至中平五年(188)刘焉出任益州牧,“遂任鲁为督义司马,与别部司马张修将兵掩杀汉中太守苏固。……鲁既得汉中,遂复杀张修而并其众。”[48]既然“掩杀汉中太守苏固”便意味着“鲁既得汉中”,而张鲁“遂复杀张修而并其众”,可见与张鲁联合杀苏固时的“别部司马张修”已不具有与张鲁相抗衡的力量,但其部众显然与张鲁部众有共同的信仰,因为张鲁杀了张修却能“并其众”即其证。由此可见张修无疑乃奉行五斗米道。督义司马和别部司马均是刘焉所任,目的一是利用五斗米道的不同势力助其夺取地盘,而刘焉自己则坐收渔翁之利,又可避免朝廷的怀疑;二是利用道教内部不同势力之间的矛盾以制约其力量,使其不致威胁到刘焉自己的地位。加之刘焉素与鲁母交往密切,刘焉已与张鲁建立联合关系。从刘焉任命教民作“义舍”的张鲁为“督义司马”,亦可睹见刘焉与张鲁的深层关系。故一旦夺取汉中地盘,张修必然被张鲁兼并而为刘焉所默许。

揭出这样一段秘辛,或许更有利于成立陈世骧先生对《老子想尔注》成于张修,而窃用于张鲁的观点。

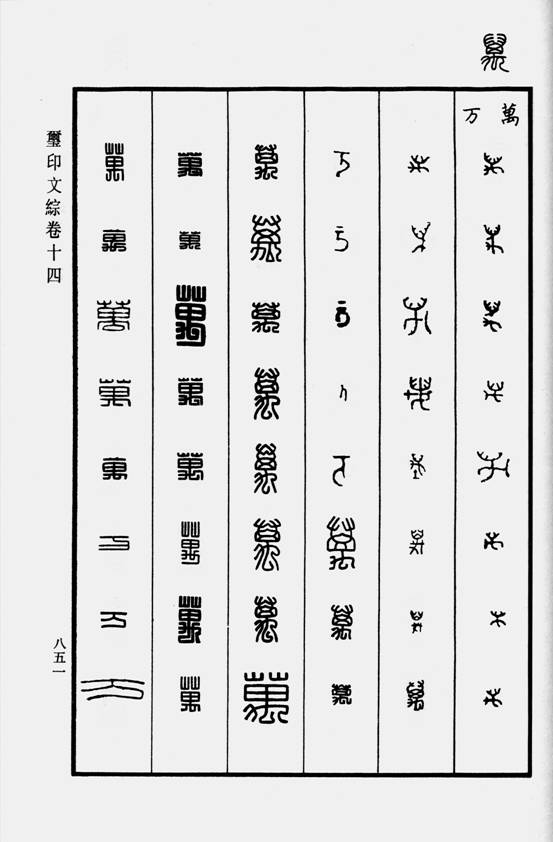

“方”字诸例,见前引《玺印文综》第522页。

附页一

“万”字诸例,见前引《玺印文综》第851页。

附页二

附页三

注释:

[1]这里的“券”(立券为文本之约)、“要”(约定)等字及“分布……气”、“分气”等说,使人想起蜀中曾经发现的东汉刻石《米巫祭酒张普题字》,其内容或与此相关:“熹平二年(173年)三月一日,天卒鬼兵胡九?仙历道成玄,施延命道正一,元(其)布于伯气,定召祭酒张普、萌(盟)生赵广、王盛、黄长、杨奉等,诣受微经十二卷。祭酒约施天师道法无极耳。”(洪适:《隶续》卷第三《米巫祭酒张普题字》)。

[2][3][28][47]《道藏》第18册第236页。

[4][6]《道藏》第18册第237页。

[5]李养正:《〈老子想尔注〉与五斗米道》,北京:《道协会刊》,1983年9月第12期。

[7]关于汉中原住道民之被迁出事,正史仅见一些间接的记述,如《三国志·魏书》卷十五张既传:“从征张鲁,别从散关入讨叛氐,收其麦以给军食。鲁降,既说太祖拔汉中民数万户以实长安及三辅。”《魏书》卷二十三杜袭传:“后(杜)袭领丞相长史,随太祖到汉中讨张鲁。太祖还,拜袭驸马都尉,留督汉中军事。绥怀开导,百姓自乐出徙洛、邺者,八万余口。”《魏书》卷二十三和洽传:“太祖克张鲁,洽陈便宜以时拔军徙民,可省置守之费。太祖未纳,其后竟徙民弃汉中。”在迁出汉中原住道民的同时,又有大量外地民众被徙入,如《魏书》卷十七张合传:“至阳平,鲁降,太祖还,留合与夏侯渊等守汉中,拒刘备。合别督诸军,降巴东、巴西二郡,徙其民于汉中。”这一举动更进一步证明曹魏对汉中道教势力是如何的疑虑,必欲迁出原住道民,充之以外人,以转变汉中政治格局。

[8]“按张系师为镇南将军,建安二十一年亡,葬邺东。”见《真诰》卷四“运象篇第四”,《道藏》第20册,第514页。

[9]《三国志·魏书·张鲁传》注引《典略》,中华书局点校本,第263页。

[10]《后汉书·卷七十一·皇甫嵩朱俊列传》:“角先已病死,乃剖棺戮尸,传首京师。”

[11]饶宗颐先生提出,“《想尔》为张陵(或张鲁)作”;“《想尔注》成于系师张鲁之手托始于张陵”。见饶宗颐《老子想尔注校证》,上海古籍出版社,1991年版,第82页和第131页。

[12]《三国志·魏书·张鲁传》:“张鲁字公祺,沛国丰人也。祖父陵,客蜀,学道鹄鸣山中,造作道书以惑百姓,从受道者出五斗米,故世号米贼。陵死,子衡行其道。衡死,鲁复行之。益州牧刘焉以鲁为督义司马,与别部司马张修将兵击汉中太守苏固,鲁遂袭修杀之,夺其众。焉死,子璋代立,以鲁不顺,尽杀鲁母家室。鲁遂据汉中,以鬼道教民,自号‘师君’。其来学道者,初皆名‘鬼卒’。受本道已信,号‘祭酒’。各领部众,多者为治头大祭酒。皆教以诚信不欺诈,有病自首其过,大都与黄巾相似。诸祭酒皆作义舍,如今之亭传。又置义米肉,县于义舍,行路者量腹取足;若过多,鬼道辄病之。犯法者,三原,然后乃行刑。不置长吏,皆以祭酒为治,民夷便乐之。雄据巴、汉垂三十年。”

[13]《后汉书》卷七十五《刘焉传》:“沛人张鲁,母有姿色,兼挟鬼道,往来焉家,遂任鲁以为督义司马,(遂)与别部司马张修将兵掩杀汉中太守苏固,断绝斜谷,杀使者。鲁既得汉中,遂复杀张修而并其众。……张鲁以璋暗懦,不复承顺。璋怒,杀鲁母及弟,而遣其将庞羲等攻鲁,数为所破。鲁部曲多在巴土,故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之,遂雄于巴汉。……明年,曹操破张鲁,定汉中。鲁字公旗。初,祖父陵,顺帝时客于蜀,学道鹤鸣山中,造作符书,以惑百姓。受其道者辄出米五斗,故谓之‘米贼’。陵传子衡,衡传于鲁,鲁遂自号‘师君’。其来学者,初名为‘鬼卒’,后号‘祭酒’。祭酒各领部众,众多者名曰‘理头’。皆校以诚信,不听欺妄,有病但令首过而已。诸祭酒各起义合于路,同之亭传,具置米肉以给行旅。食者量腹取足,过多则鬼能病之。犯法者先加三原,然后行刑。不置长吏,以祭酒为理,民夷信向。”

[14]陈世骧:《“想尔”老子〈道德经〉敦煌残卷论证》,见《陈世骧文存》,辽宁教育出版社,1998年,第129-133页。

[15]《后汉书·灵帝纪》。

[16]《后汉书·卷七十五·刘焉袁术吕布列传》。

[17]《资治通鉴》卷六十“汉纪五十二”初平二年(191):“刘焉在益州阴图异计。沛人张鲁,自祖父陵以来世为‘五斗米道’,客于蜀。鲁母以鬼道常往来于焉家,焉乃以鲁为督义司马,以张修为别部司马,与合兵汉中太守苏固,断绝斜谷阁道,杀汉使。”

[18]如《后汉书·卷七十五·刘焉袁术吕布列传》说:“(张)鲁部曲多在巴土,故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之,遂雄于巴汉。”

[19]以上引文见《道藏》第32册,第170页。

[20]尾崎正治先生也认为《想尔注》“是供入道者学习的讲义”, 乃为“无知的入道者所撰”。见福井康顺等监修,朱越利译:《道教》,第1卷,上海古籍出版社,1990年,第93页。

[21]《三国志·魏书·张鲁传》注引《典略》,中华书局点校本,第264页。

[22]饶宗颐:《老子想尔注校证》,上海古籍出版社,1991年版,第89页。

[23]饶宗颐:《老子想尔注校证》,上海古籍出版社,1991年版,第90页。

[24]黄巾之难爆发的宗教根源,乃是当时流行的原始道教的末世论信仰。有关研究详见姜生《原始道教之兴起与两汉社会秩序》,北京:《中国社会科学》,2000年第6期。详论参见姜生、汤伟侠主编《中国道教科学技术史》“汉魏两晋卷”第8章,北京:科学出版社,2002年。

[25]今人对待早期不同道派之间的关系和差异问题需十分谨慎;早期道派的差异恐非如过去所想象那样陡若鸿沟。

[26][33]李养正:《〈太平经〉与早期道教》,北京:《道协会刊》1982年3月第9期。

[27]吕思勉:《秦汉史》,上海古籍出版社,2005年,第748页。

[29]按“万”当为“方”字。《资治通鉴》卷五十八《汉纪五十》“角遂置三十六方”可资提示。《说文·邑部》:“部,天水狄部,从邑。”又《说文·贝部》:“邑,国也。”故此处“部领三十六万(方)”之说,是指他们所辖领的地域,非指人数。按汉代“万”字(指与今简体字相同的写法),常见于汉砖、玺印,且“方”“万”字形颇为相近,两字误写是可能的。关于两字形态之比较,可参阅方介勘编撰、张如元整理《玺印文综》,上海书店1989年版第522页(方字)和第851页(万字)。部分图例参见本文末尾的扫描附页一、二、三。更多的印例亦可见《十钟山房印举选》,上海书画出版社1985年版第170,173,176,240,241,256页等多处。

[30]王明:《太平经合校》,中华书局,1960年版,第6页。

[31]龚鹏程提出:“天师道又被称为五斗米道,但实际上两者本非一事。五斗米道为张修的道法”。(《道教新论二集》,台湾南华管理学院,1998年出版,第50页)甚是。显然,张修所传五斗米道乃基于太平道法,或者说,五斗米道实质是张修在汉中所传的太平道法。《三国志·张鲁传》章怀注引《典略》所说“熹平中,妖贼大起,……汉中有张修为太平道”即其证。

[32]吕思勉:《秦汉史》,上海古籍出版社,2005年,第748、749页。

[34]王明:《太平经合校》,中华书局,1960年,第66页。

[35]王明:《太平经合校》,中华书局,1960年,第459-460页。

[36]王明:《太平经合校》,中华书局,1960年,第582-583页。按经称“佞者在侧,书不见理”、“灾害并生”,显然是指桓帝时情形。考《后汉书·襄楷列传》:“桓帝时,宦官专朝,政刑暴滥,又比失皇子,灾异尤数。延熹九年,楷自家诣阙上疏”,疏中提到:“臣前上琅邪宫崇受于吉神书,不合明听。”这是指他献上的《太平清领书》(见《后汉书·襄楷列传》,中华书局校点本,第1076页和1080页)。又宋贾善翔《犹龙传·授于吉太平经》:“按此经(指《太平经》)有云于吉撰或云得之于水上,而内传所载即在孝成帝河平年,混元分身下游琅邪郡曲阳泉,授北海人于吉《太平经》一百七十卷。……至顺帝时琅邪人宫崇诣阙,进《太平经》,表云亲受于于吉,言吉亲受于太上也。”(成都青羊宫道观印制二仙庵藏版《道藏辑要》,尾集五《犹龙传·授于吉太平经》,第四十四面)。

[37]事见《后汉书·郎顗襄楷列传》:“初,顺帝时,琅邪宫崇诣阙,上其师于吉于曲阳泉水上所得神书百七十卷,皆缥白素朱介青首朱目,号《太平清领书》。其言以阴阳五行为家,而多巫觋杂语。有司奏崇所上妖妄不经,乃收臧之。后张角颇有其书焉。”

[38]有关原始道教末世论信仰之研究,见姜生《原始道教之兴起与两汉社会秩序》,《中国社会科学》,2000年第6期;更多的讨论,见姜生、汤伟侠主编《中国道教科学技术史》汉魏两晋卷,第8章,科学出版社,2002年。

[39]顾炎武《日知录》卷二十:“古人不以甲子名岁”。天干地支22名,“古人用以纪日,不以纪岁”;“自经学日衰,人趋简便,乃以甲子至癸亥代之”;“以甲子名岁,虽自东汉以下,然其时制诏章奏符之文皆未尝正用之”。如然,则对于六十甲子数的神秘化及其崇拜,亦正合原始道教起于民间这种文化背景。

[40]关于这一点,值得参考王莽信行威斗之例。王莽试图以威斗的神力厌伏汉军。地皇四年(公元23年),值其统治之末,汉军已攻入宫中,搜寻王莽,大势已去,而莽却仍与天文郎一起操作“威斗”,冀以制胜:“天文郎按栻于前,日时加某,莽旋席随斗柄而坐,曰:‘天生德于予,汉兵其如予何!’”《汉书·王莽传下》,中华书局点校本,第4190页。这个“栻”(式盘)实即汉代太一行九宫的宇宙图式。《数术记遗》所述“八卦算,针指八方,位阙从天”亦源乎是。

[41]注意到“方犹将军也”之说。《后汉书》所记社会上出现的很多自称“将军”的民间道教首领,或即与此相关。

[42]宋·张九成《孟子传》卷十七。

[43]早期道教曾经奉行的“三五七九”之秘术,即以过渡灾厄为目的。

[44]此名本应属于张修,但因张鲁略杀张修,夺其部众和地盘,后又制造祖父张陵的神话,所以“米贼”的恶名也就不可避免地落在了从张陵到张鲁祖孙们的头上。

[45]吕思勉:《秦汉史》,上海古籍出版社,2005年,第748页。在这段话的后面吕先生原注引人思考:“后汉自有一张陵,为霸孙,楷子。霸蜀郡成都人。永元中为蜀郡太守。卒,勑诸子:蜀道阻远,不宜归茔。诸子承命,葬于河南梁县,因家焉。楷性好道术,能作五里雾,时关西人裴优亦能为三里雾,自以不如楷,从学之,楷避不肯见。桓帝即位,优遂行雾作贼。事觉,被考,引楷,言从学术。楷坐系廷尉诏狱,积二年。后以事无验,见原还家。岂陵亦袭父术,而鲁从而附会之欤?然《陵传》绝不见其迹。且陵亦士大夫之流,非可妄托,疑张鲁父祖之事,实伪造不可究诘也。”

[46]熊德基:《〈太平经〉的作者和思想及其与黄巾和天师道的关系》,《历史研究》,1962年第4期。

[48]《后汉书·刘焉传》。

(来源:《华学》第9-10辑合刊,引自山东大学宗教、科学与社会问题研究所网)

1.来源未注明"世界宗教研究所"的文章,均仅代表作者本人观点,不代表世界宗教研究所立场,其观点供读者参考。

2.文章来源注明"世界宗教研究所"的文章,为本站写作整理的文章,其版权归世界宗教研究所所有。未经我站授权,任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明出处及链接(URL)

3.除本站写作和整理的文章外,其他文章来自网上收集,均已注明来源,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理,谢谢。