赵朴老有一句名言:“有好题目才能做出好文章。”

新中国成立的七十年,也是当代中国佛教的七十年,其中1978年之后的四十余年,可以说是与国同运,佛教得以盛世重光。而难忘的从1979年到1999年的二十年,是拨乱反正、扭转乾坤的巨变时代。赵朴初居士以国家领导人的身份,承担了中国佛教协会会长的职务,功德无量,这里只回忆那段历史,如何以三个好题目,做出了三篇好文章。

一篇文章的题目是“落实政策”

在“文革”浩劫结束后,如何把饱受摧残的佛教僧团和寺院一一重建起来。朴老亲自从各行各业请回一大批被迫还俗的僧人,亲自四处奔走考察复建名山古刹。当下中国佛教“如来家业”的基础,离不开朴老领导下的中国佛教协会艰苦卓绝的努力。

另一篇文章的题目是“佛教文化”

提出“佛教是文化”的观点是一个历史契机。“文革”刚刚结束,宗教是一个敏感词,如何让“佛教”这个概念脱敏?赵朴老在许多场合不断提到三人:毛泽东、钱学森、范文澜。1988年6月18日至7月2日,赵朴老去四川对落实宗教政策的情况进行调研,回来后形成《宗教政策在佛教名山大寺要认真落实》的调研报告。赵朴老同时将这份调研报告送给钱学森先生。钱老给他回了一封信,在信中提到:“宗教是文化”,“我以为至少在社会主义初级阶段,文化建设还应包括宗教。宗教是文化事业。”至于范文澜称赞佛教,赵朴老是通过周建文口述得知。1988年12月16日,赵朴老在中国宗教学会第三次会议上讲话,提到范文澜告诉周老:“我正在补课,读佛书,佛教在中国将近两千年,和中国文化关系如此密切,不懂佛教,就不懂得中国文化史。”1989年9月18日,赵朴老在中国佛教协会各部门负责人碰头会上强调,中国佛协要加强宗教理论研究工作,提到毛主席和钱学森。赵朴老引述毛泽东的卫士李银桥所著书中的回忆:“有一天,毛主席在延安出门散步,对李银桥说:‘我们去看看寺庙,好不好?’李银桥说:‘那有什么看头,都是一些迷信。’毛主席说:‘片面片面,那是文化,你懂吗?’”以上这三段朴老的引论,许多人都屡屡提及,也深深地印在我的脑海里。我也认同许多有识之士的分析:“赵朴老提这三个人是有

深意的,毛主席是伟大的革命家,范老是著名的历史学家,钱老是当代的大科学家,三个人分别代表了政治、文化、科学,都承认‘佛教是文化’,这对他提倡‘佛教是文化’无疑提供了最好的依据。”

1987年4月23日,中国佛教文化研究所在北京广济寺正式成立,赵朴老任名誉所长,当时的中国佛教协会秘书长周绍良任所长。创办之初,研究所便出版了以专家学者为对象的《法音》学术版年刊,从1989年起又改为《佛教文化》年刊。“中国佛教文化研究所的成立与《佛教文化》的发行,可以视为赵朴老‘佛教是文化’理念的正式形成,同时亦标志着他将理念化为行动。”

研究所成立了,年刊出版了,其后两年的时间,朴老一直在思考这两个部门如何发挥更积极的作用。机缘应运而至,那就是曾经的三时学会旧址——北长街27号,经落实政策归还给中国佛教协会。于是朴老决定要有两块牌子挂在街门两边,那就是“中国佛教文化研究所”和“《佛教文化》期刊社”,这具有传统的两进四合院是最适合两个文化部门在里面独立办公的。

独立办公要有专职人员全力以赴。当时中国佛协是“一个萝卜一个坑”,几乎每个人都肩负重任。老所长周绍良离不开秘书长的位置,净慧长老坚守着《法音》的岗位。于是朴老做出了一个重大决定:面向社会,特别是佛学界,延聘人才。

所长,请的是吴立民先生(1927-2009)。他曾任湖南省委统战部副部长、省政协秘书长、省政协文史委员会主任,祖籍湖北阳新,自幼随湖南顾净缘先生修学,并承传东密、藏密法要,得大阿阇梨位(金刚上师),通儒、释、道三家。吴老抵京之后,就暂住在北长街27号南院一间简朴的宿舍里,开始为研究所草拟筚路蓝缕、以启山林的规划。虽说研究所已经成立两年有余,但是在北长街27号独立开展工作,几乎完全是从头再来。老人家平易近人,诲人不倦,博古通今,无愧大德二字。

如果要说我与北长街27号的因缘,有两位不能不提到的关键人物。一位是宗教文化出版社的总编史原朋,当年在中国佛协工作,大名史平。他是北京大学哲学系的高材生,原本在宗教学专业,后来转到哲学专业。但是毕业后的工作,却始终没有离开宗教。他那一届的同学,宗教学专业的是我的学生,毕业后大多都在统战部、宗教局工作。史原朋虽然不是我班上的,却与我十分投缘。是他把我推荐给另外一个关键人李家振。李家振受朴老委托,为研究所和期刊社的事奔走,事无巨细,呕心沥血。向朴老举荐我,李先生是伯乐。

1987年10月,我和舒乙共同发起创办了北京幽州书院,随后便以书院的名义,开始筹划出版《宗教文化丛书》,由我担任主编。顾名思义,我们是受到朴老“佛教是文化”理念感召而且付诸行动了。通过冰心老人,我向朴老求来了《宗教文化丛书》题签,这也成为该丛书的旗帜。这是“文革”之后,亮出“宗教”和“文化”两个名词并且连在一起的第一套大型丛书,陆续出版近70种,发行达一百六十余万册,由于封面封底都是黑色基调,还有一张我的大胡子照片,因此成为出了名的“黑皮书”。全丛书分三个系列:专著系列、译著系列、普及系列。当时出版十分困难,经费自筹,我便用普及系列收入补养其他两个系列之不足。这也导致普及系列发行量几乎占到了总量的四分之三。以至于数十年后,我在老家遇到一位市委副书记,他居然说认识我,是他在中学时代读过那套黑皮的丛书,后来读研究生,终于选择了相关宗教的专业。

我是中国社会科学院世界宗教研究所所长任继愈的研究生,1984年硕士毕业后一方面留在研究所做研究;一方面由任先生举荐,在北大任教,讲授“中国佛教史”,前后历时五年。及至1990年,我又和朴老结缘,受聘担任中国佛学院教席。朴老是院长,从程序上讲我是朴老延聘的。

或许,这两段因缘加上李家振在关键时刻的进言中对我的评价:一是政治上可靠,二是对佛学有研究,三是有主编丛书的经历,四是有能力肯吃苦。朴老最终决定,请吴立民任《佛教文化》社长,由我出任主编。

此后,当《佛教文化》发行量从原本的《法音》学术版年刊2000册,当年就突破一万册,而且三年之内破三万册。

《佛教文化》取得一点成绩,首先是朴老的坚定支持,放手推进。同时也靠期刊社和研究所两位一体,同仁们同心同德,不过二三子、六七人,却勇往直前,开疆拓土。

我接过期刊社的工作,第一个“拦路虎”竟然是《佛教文化》名为年刊,却只是附属于《法音》的内部刊物,没有刊号,不能公开独立发行。还好,我与新闻出版署当时的领导,基于出版业务已经打了数年交道,于是很快提交了正式申报。申报的同时,我到署里游说,核心是宣讲朴老的“佛教是文化”理念,以及“启迪智慧,净化人生”的办刊宗旨,居然所向披靡。有朴老的面子和交往的情谊,短短两个月,我不仅拿到了《佛教文化》的刊号,而且顺势为原本《法音》的“学术版”拿下名为《佛学研究》的公开发行刊号。

第二个难题是发行,这是刊物的生命线。有了公开发行的刊号,如何让《佛教文化》走上社会,走入千家万户?在当时最理想的是交付邮局发行。不过,邮局征订客户,是每年“十一”之前,期刊社拿到刊号已经到了8月,即便赔上血本做广告,谁也不相信两个月能够征订上来多少订户。如果定数不足6000册,仍旧要按照6000册向邮局支付代发的费用。许多只有三五千订户的杂志期刊都因此承担着每一期的亏损。

我反复思考,决心闯一闯,谋定而动。1992年8月10日,《佛教文化》创刊号出炉了,是两期合刊,当时定价2.9元。我请期刊社甚至研究所的每一位同仁都开足马力、废寝忘食,把每7本刊物包一个邮袋,附上一封公开信。邮包是寄给全国县级以上新华书店的,公开信则向工作在文化第一线上的店员同志们致敬,请他们帮忙把刊物介绍给对佛教文化喜欢的人们。“7本刊物全价20.3元,给我们期刊社寄回15元就很感谢啦!”我的决策,让很多朋友捏一把汗。借来的印刷费,我开机就印5万册,加上包装和邮费,在当年是可观的一笔负担。

这么大撒把攘个满天星,有人怀疑我是不是疯了。台湾的一位禅文化基金会董事长,邀请楼宇烈先生、方立天先生和我在灯市口的国际饭店会面。禅学之余,他喜欢收藏创刊号,听说《佛教文化》创刊,请我务必留给他几册。他在台湾是办刊物的行家,因此关心我创刊号印多少。我笑了笑,伸出手掌。没等我解释,他就说:“哎呀,五千太多了,我建议三千足矣!”我禁不住大笑,答复他:不是五千,是五万!他不再说下去,顾左右而言他。

第二年,我又见到这位董事长。我把创刊号送给他。他爱不释手,而且急忙问:创刊号到底发行多少份?我照例笑笑,用手指做个八字。他长出一口气:“我就说嘛,不要太多,八千还是多了一些。”我立即纠正了他,不是的,不是八千,是八万!第一次印刷五万,又加印三万,一共八万。他惊呆了。

我告诉他,我们寄出去的刊物,有70%以上都寄回了15元,期刊社不仅没有因此垮台,反而为后来的发展打下了基础。我们要感谢中国有新华书店这样庞大的基层布局,更要感谢当年全中国有那么多善良诚恳忠厚的读者,是他们撑起了我们的胆识和梦想。直至数年之后,还有偏远地区读到创刊号的读者给期刊社汇来书款。就这样,我们用这种空前绝后的方式,为刊物自身做了一个最具说服力的实实在在的“广告”,以至于从8月到年底,四个月的时间,全国邮局的征订数超过一万,《佛教文化》从此有了一个最牢靠的基本订户群。

1993年,这位董事长热情邀请我去台湾访问。此行,我以《佛教文化》主编的身份做了两件事。一是拜访了“安祥禅”创始人耕耘,二是采访了佛光山星云长老。

我对星云长老的采访是从高雄佛光山开山寮到台北道场,两次会面,其中录音采访持续一个多小时。星云长老希望我能够把他的肺腑之言转达给朴老。途经香港,有刊物提出刊载采访内容,被我谢绝。回到北京,我把采访录音全文整理出来,并且以佛教学者名份提出“对释星云采取理解、宽容、团结的政策建议”,呈递朴老。同时,这份建议也通过中国社科院,

以专报的形式呈送中央。那一年,由于中央领导有批示,根据规定,我获得当年社科院的一等奖。而朴老的赏识和信任,则让我感到胜过那一等奖。

《佛教文化》从创刊号开始,就把落实朴老提出的“佛教是文化”作为指针,在每一个细节上下功夫。譬如封面,创刊号用的是朴老和冰心的合影,其后凌子风、刘开渠、梁漱溟、老舍诸多文化名人的照片一一呈现。“有文化”是有目共睹了,而且这些名人居然都与佛教因缘深厚。这在当年是振聋发聩的信息。参与办刊的人选,一时间群贤毕至,仅创刊号就有张中行、舒乙、楼宇烈、梁衡、方广锠、潘桂明等学者;还有当代著名画家聂鸥、杨刚、古干、李少文、王金泰,以及篆刻家骆芃芃等,以如椽之笔,共同勾画着朴老的佛教文化之梦。执掌期刊二十几个专栏的,则有后来著名的葛兆光、李家振、田青、王行之、宋立道等主持人。在北长街27号的院落里,常常是众友云集,谈笑风生。文化要靠人来传播,《佛教文化》离不开对佛教文化一往情深的文化人。

高僧也关注《佛教文化》。太虚大师的弟子,著名的唯识学大家惟贤长老读到创刊号上刊载的张中行先生《禅的禅外说》,给编辑部打来电话,提出不同看法。我答复老人家,《佛教文化》绝不搞一言堂,欢迎不同见解充分切磋。于是,在第3期上就刊登了一篇与张中行商榷的《读〈禅的禅外说〉有感》一文。惟贤长老对我的作法十分赞赏,认为是对“文革”中只能一边倒的“大批判”遗风的摒弃。就因此缘,惟贤长老与我成了忘年交。

1995年,看到《佛教文化》已经平稳运行,订户日增,影响日广,我想到最初对朴老的承诺:如果办的艰难,一定会坚持办下去;如果已经上了马而且前程光明,我愿急流勇退,主动请辞。很多人不理解,说怕有误会,引发别人猜测是不是你有什么错误啦。但是,朴老在这时特意在北京医院的病房里召见了我。那是朴老和我两个人的倾心之谈。朴老说,他理解我的请求,可以去做更多的事,不必天天埋在编辑事务中。但是,不做《佛教文化》主编,不等于不为佛教文化作贡献,你要有“无缘大慈,同体大悲”的精神。他老人家怕我记不住,顺手用圆珠笔在信纸上写。我赶忙说,您用毛笔写吧,给我留个纪念。这是唯一一次我为自己求字,朴老欣然命笔。几经风雨,这幅墨宝现在找不到了,但是朴老谆谆教诲的八个字却永远铭刻在我心上。后来我举荐何云继任,从此,离开了《佛教文化》主编的岗位。

第三篇好文章的好题目是:纪念中国佛教二千年

朴老和我还有另外一层关系,他是中国宗教学会名誉会长,而我从1995年之后,担任中国宗教学会秘书长乃至常务副会长。因此,在1997年,我给赵朴初名誉会长和孔繁会长打报告,提出以二十四正史记载的“伊存授经”作为佛教传入汉地的标志开展纪念活动的建议。两位会长十分重视。朴老接见我,并嘱托写一篇翔实的论文,阐释纪念的根据和意义。

1998年3月,中国佛教协会召开会长扩大会议,重点是讨论举办“纪念中国佛教二千年”活动的决议。为此,朴老安排我向与会的全体代表做一次学术报告。决议得到大会一致通过,纪念活动组委会由朴老担任主任,刀述仁、释净慧、吴立民和我等四人担任常务副主任,我兼任秘书长。中央主管部门在纪念活动报告的批复中加上了“隆重”“热烈”四个字,显示出对活动的格外重视。

在1998年11月22日的总结大会上,朴老对纪念活动给予高度评价。他指出:

1998年是中国佛教二千年。经过三大语系佛教四众弟子的认真研讨,共同认定以佛历542年,即汉哀帝元寿元年(西元前2年)作为中国佛教初传的历史座标,以“博士弟子景卢受大月氏使者伊存口授《浮屠经》”作为初传的历史事件。这个确认,对于中国佛教界,具有重要的历史意义。

确实,纪念活动不仅遍及中国大陆千万家寺院,而且得到港澳台以及海外寺院的认可,纷纷举办相应的活动。“佛教与中国社会的结合,是一个极具研究价值的课题。”佛教成为外来思想彻底中国化的典范,“纪念中国佛教二千年,有利于国家统一、民族团结,有利于佛教的发展和繁荣”。纪念中国佛教二千年,展现了在社会主义社会中佛教的真实风貌,通过回顾历史,促进了审视现实,也使佛教“中国化”日益深入人心。

纪念活动前后推进了8个月,时间不算长,却做出了几件轰动一时的大事。

首先是在无锡举办了一次国际学术研讨会。与会代表中僧人占正式代表的24%。他们主要是来自于中国佛教协会、中国佛学院和江苏、重庆等地的长老,如德高望重的茗山、惟贤、净慧、传印诸法师,以及已经成长起来的湛如、纯一、圣凯、妙华、本如等青年法师和洛桑次仁仁波切等。

学界参会的代表主要来自于全国各大学、社科院、文物部门,其中老一辈学者有苏晋仁、巫白慧、黄心川、金维诺、王尧、楼宇烈等人,学有成就著述不辍的中青年知名学者绝大部分与会。此外还有一些正在成长,而今成为博导的当年的博士研究生也列席了会议。

会议的主题是回顾与展望中国佛教,总结过去,展望未来,为即将来到的中国佛教第三个千年的发展,开辟了新思路,寻找了新起点。会议自始至终充满了“团结、祥和、热烈”的气氛,各界代表发言踊跃,涉及内容广泛,中心突出,有思想,有深度,表现出良好的学术功底。

过去许多会议中教界与学界比较隔膜,对话很少,但是在本次会议中得到了根本改变。不仅僧人敢于发表自己的观点,而且学者与僧人,相互提问,积极应答,对话热烈。学僧的不俗表现得到学界的称赞,使人感到赵朴老多年心血没有白费,佛教界生力军突起,人才济济。论文宣讲及答辩的第一主持人均由佛教界人士担任,充分体现了对佛教界人士的尊重,而参加主持的僧人则善于掌握调节会场气氛,调度有方。会议期间,各界人士互相尊重,互相理解,团结一心,为佛教学术事业尽心尽力。

正如净慧法师在会议闭幕式上所总结的:

此次会议由学术界和佛教界两方共同探讨,学术气氛好,学术课题质量高,态度积极,为以往所没有过。一代青年僧人学者的学术观点稳妥深刻,这是解放以来所没有的,令人感到欣慰。他们讨论学术问题既重现实,又重传统,不怕权威,积极进取,关心未来佛教的发展,是担负未来如来家业的龙象。

配合研讨会,在灵山大佛前举办了盛况空前的佛教歌舞演出,充分体现了佛教音乐和舞蹈艺术的魅力,著名演员如杨洪基、游本昌、孙悦等红极一时的名角纷纷登台。歌曲、器乐、舞蹈、戏曲各种形式,只要能承载佛教文化的都荟萃一堂。

第二项是发动“朝圣之旅”,由汉传、藏传、南传三大语系佛教各派十名优秀青年僧人,分为五组,每一组都是三系具足,踏上五条从边陲走向内地,朝拜了陕西佛指舍利和北京佛牙舍利等佛教圣迹。时间在1998年10月28日到11月22日,总行程51400里。五条路线分别是:东线普陀普度之旅、南线版纳上座之旅、中线中原禅门之旅、北线丝路大乘之旅、西线雪域密乘之旅。他们分别携带着从尼泊尔蓝毗尼佛陀诞生地请回的圣火、圣水、圣树,受到沿途寺院的迎请和供奉。这次行动带来的一个重大变化,就是举凡盛大庆典,一定会请来三大语系的高僧同时祝颂。三大语系佛教是一家,海内外中华佛教是一家,爱佛教爱中华,不一不异。

第三项是延续时间最长,取得成果最辉煌的《中华佛教二千年》经典画册的采集和编辑出版工作,从1998年5月一直到1999年10月,历时一年半。当时朴老亲自批示,“纪念中国佛教二千年组委会”在广济寺中国佛协的东跨院设立了专门的办公室,编辑部的成员,包括从终南山净业寺借调来的释本如,都借住在佛协对面的小旅店里,每天按时上班。

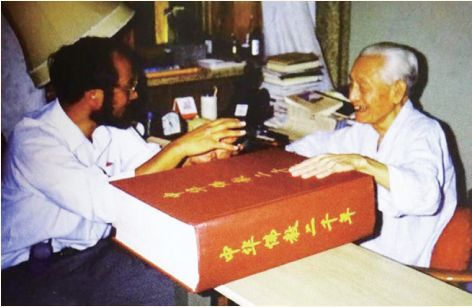

当我们把一百多斤重的《人民日报》版面一样大的单本画册样书,抬到北京医院朴老病房时,出乎很多人的意外,朴老竟击节赞叹:“伟大!伟大的书!”年届九十的老人,却有一颗胜似青年的心。他对编辑工作的大方向给予明确指示。如果没有中华佛教二千年的历史,就不必编辑这样巨型的画册;同时,没有这样巨型的画册,也不足以表现中华佛教二千年的历史。我们做的,就是空前而不绝后的事业。他明确指出:“这是一部伟大的书,要从佛教史记的高度去摄影、写作。”他还说:“二十年应该算是一代,如果每二十年修订一次,当代佛教就给后人留下一个个里程碑。佛教中国化的历程就有了一个真实记录。”朴老的高瞻远瞩,宏大胸襟,给我们增添了克服困难的无穷力量。

编书,首先是材料、文字和图片。祖国大地几百万平方公里,山林、都市几万座寺院,如何采访摄影?这是一项佛教界的前人没有做过的事。我们只能勇猛精进,一往无前。

8月,我们下定决心,组织了150多名摄影记者分赴全国。启动仪式在广济寺大雄殿前举行,每个人都像出征的战士,精神饱满,志在必得。我为这支队伍题词壮行:“气吞万里。”

10月归来,摄影图片有四万多帧,画册最后选用了将近15000多帧。加上150万文字的编辑工作,直到1999年8月28日,才在人民大会堂举行了隆重的首发式。中国佛教协会副会长兼秘书长刀述仁致词指出:“在全部纪念活动中,出版《中华佛教二千年》经典纪念画册是一个重头戏。这项工作启动于1998年8月25日,到今天为止,整整一年零三天。一年来,编委会的主创人员废寝忘食,夜以继日,辛苦卓绝,创造了巨型画册出版史上的一个新纪录。”“经典纪念画册倾注了编委会的心血,从指导、审阅直到具体工作,我们用368天的时间,共同创造了一份辉煌。”刀述仁秘书长在纪念活动中忠实地落实朴老的理念,苦心孤诣,宽厚领众,是活动能够取得成功的关键。他给经典纪念画册的评价,至

今都具有紧贴时代的意义:

一、经典纪念画册是对中国佛教二千年的纪念,也是对建国五十周年的纪念,更是对改革开放二十年的纪念。这本画册展现了中国佛教在社会主义社会进入改革开放新阶段时的蓬勃生机,生动地体现了中国共产党和中国政府的宗教政策是英明的、正确的。佛教不仅能适应社会主义社会,而且能应机弘法,为社会作出新的贡献。

二、经典纪念画册体现了中国佛教三大语系的圆融团结,汉传佛教、藏传佛教、南传佛教,都是中国佛教不可或缺的组成部分,都同样地为加强民族团结、促进祖国统一、维护社会安定发挥着积极作用。

三、画册体现了海峡两岸四地血浓于水的深厚同胞情谊。中国佛教无论是哪一个支派,都是同祖同宗,花开四海,根在大陆。中国佛教要为祖国的统一尽自己的一份力量。

四、经典纪念画册展现了中国佛教深厚的文化内涵,深刻地证明“佛教是文化”这个判断不是虚妄的,而是真实的。佛教文化已经与中华民族传统文化融为一体,成为不可分割的一个有机的组成部分。佛教文化必将为社会主义的精神文明建设继续增光生色。

时隔整整二十年,《中华佛教二千年》经典纪念画册正在修订准备再版,朴老建立佛教中国化里程碑的遗愿就要实现。修订版已经确定增加50%的篇幅,其中除保持1200家原有寺院的法祚篇、法喜篇、法幢篇之外,将增设“法运篇”,收录遍布“一带一路”五大洲的300家中华寺院,成为无愧于“当代佛门史记”的镇寺安宅宝典。

新中国的七十华诞,中国佛教的七十历程,多少辉煌的成就,使我们感到振奋。目前对佛教中国化的认识更加深入。试问,历经二千年,难道佛教还没有“中国化”吗?其实应该指出的是,目前强调的“中国化”,一定是适应当下社会需要的“中国化”,而不是汉魏两晋南北朝的“中国化”,也不是隋唐宋元明清的“中国化”。这个“中国化”的要求,归根结底是“时代化”,要紧跟新时代。我们回忆历历往事,最终要提醒自己,不要忘记顺应时代要求,不要停止完善自身理论的实践。

如果朴老还健在,他一定会说,“中国化”与“落实政策”“佛教是文化”“纪念中国佛教二千年”一样,也是一个好题目。他一定会期望大家做出篇好文章吧?

(作者:王志远系中国社会科学院世界宗教研究所研究员)

(来源:《法音》2019年第10期)

(编辑:许津然)

1.来源未注明"世界宗教研究所"的文章,均仅代表作者本人观点,不代表世界宗教研究所立场,其观点供读者参考。

2.文章来源注明"世界宗教研究所"的文章,为本站写作整理的文章,其版权归世界宗教研究所所有。未经我站授权,任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明出处及链接(URL)

3.除本站写作和整理的文章外,其他文章来自网上收集,均已注明来源,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理,谢谢。

永久域名:iwr.cass.cnE-Mail:zjxsw@cass.org.cn版权所有:中国社会科学院世界宗教研究所京ICP备05072735号-1