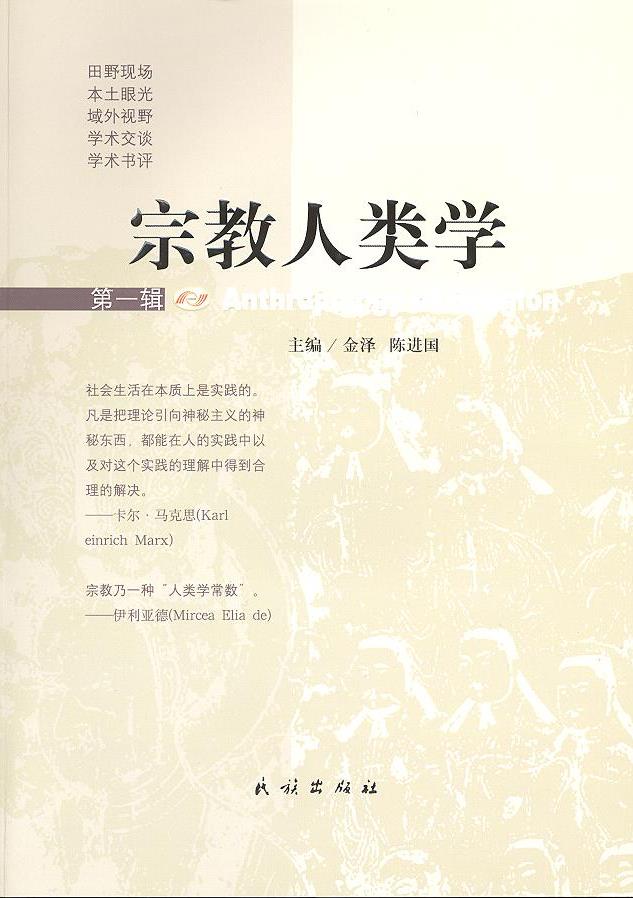

主编:金泽,陈进国

出版社:民族出版社

出版时间:2009年

序言

陈进国

作为一位宗教学者,我们时常得自我拷问——研究宗教的目的何在,意义又何在!我们究竟只是为了不断地层累所谓的宗教知识,还是为了更好地体察自身的存在方式和生活状态呢?我们究竟只是为了剪贴“科学与无神论”的简单标签,还是为了深化对作为“人类学常数”的宗教性或“人类本质的永恒规定性”(恩格斯语)的认知呢?在文化全球化和全球地方化的时代,我们的宗教人类学研究,同样必须拷问自身栖居的“地方”的文化系统和生活方式,亦即作为态度和立场而出现的中国宗教人类学何为!毕竟,学会“转向自身”需要足够的勇气,而“走近宗教现场”来思考中国的存在方式,也是思考天下的存在方式。

我们所谓的“走近宗教现场”,是指研究者在运用人类学方法研究宗教事实时,必须兼顾两个现场的文化反观,从而穿越时空,走近宗教传统自身的生存真实及宗教实践者的生活真实。一是复归宗教文本的现场,将文本作为田野,从中智地直觉(或心性的体会)出宗教的内在体质和多重变奏,从而“原”出宗教人在历史场景中的真实“声音”,并“道”出宗教作为文明传统的一以贯之之“道”;二是直面宗教田野的现场,以田野作为文本,从中直观宗教在“地方(大地方和小地方)”的存在方式和变迁过程,同情地理解“当下”的宗教实践和“日常”的信仰生活。

如果我们将宗教丛林的生存和宗教的传布看作一场文明演进的过程的话,那么,“走近宗教现场”就是要力求勾画出宗教文明演进的内在路线图,从而走进宗教丛林之历史与当下的真实课题。而复归宗教文本的现场,便是要追溯这个文明演进中的历史感和方向标。为此,我们需要将自在的宗教文本“问题化”和“处境化”,反思宗教文本是如何被构建的,从而形成与当下的宗教田野现场的课题关联;而直面宗教的田野现场,则是要在宗教的内在时间的流动中,发现并见证它在“地方”落地生根的崇拜境域,从而形成与宗教文本传统的琴瑟和鸣。是故,“走近宗教现场”(文本现场和田野现场),既要进入宗教文本之内在化的历史主体及其生活实践,也要直面这个宗教历史主体在“地方”和“当下”场域中的逻辑展开。这种“走近”事实上是一种接近于“宗教考现学”的路径。为此,所有的宗教历史都是当代史,立足于文明演进的当代史。

毋庸置疑,在一个富有文明深度和悠久文字史的中国宗教语境中,研究者欲“走近宗教现场”,时间维度上的文本与田野,空间维度上的方内与方外,都是密不可分的,是深刻理解宗教实践传统和宗教日常生活之“连续在场”的重要基础。而“走近宗教现场”,更有助于反思中华文化圈的宗教生活的文化表情与精神内质,以及“宗教的社会网络”的建构与维系。更由于中国或源自中国的宗教传统本身就存在着不同于欧美的存在方式,二者之间便具有充分平等的交谈空间。而中国宗教之独自的变迁历程,亦能充分展示自身所积淀的价值观念、文化惯习的普遍性和常民性。为此,我们既要通过周边及海外的地方看到中国宗教系统的差异性和统一性,也要通过中国的地方看到周边及海外的宗教系统的差异性和统一性。“走近宗教现场”不仅意味着宗教的历史与当下的逻辑时钟的琴瑟和鸣,更意味着中国及其周边的“地方”宗教之间的长夜对歌。因此,周边乃至更远的“外藩”终究成为了一种有效的媒介和方法,并拓深了我们自身的宗教理解和生活实践。是故,一切宗教历史都是比较史!

本辑《宗教人类学》的作品尽管难免有差强人意或应景性的地方,却是编者努力贯彻“走近宗教现场”之立场的一种实践。如果说“田野现场”的文字是指向中国宗教传统的“地方”(浙江)和“当下”的现场的话,“本土眼光”和“域外视野”则是在观照宗教文本现场的基础上,走出“地方”和“当下”,来反观“内在化”于我们个体及民族自身的宗教实践和日常生活。而编者借用汉文语境中的“交谈”而非“对话”,意在于强调一种互为主体间的研究自觉。至于每一组的名家“点评”,也是试图将每位著者的思考标准再行“相对化”,从而构成一个宗教研究者的交谈现场。比如,其中具有历史学背景的朱海斌和陈进国的文字,只是小步走进宗教的历史或文本现场的一种尝试,以便于后来者走近相关的“地方”和“当下”的宗教传统;而河合洋尚对琉球的文本风水和民俗风水的知识区分,则是对走近宗教文本现场的策略性反动,进而理解历史文本何以成为当下社会脉络中的一部分。琉球作为一个地方,因此成为中日反思风水知识的重要媒介。至于集南洋华人社会之社团精英、道教仪式专家及儒教实践者于一身的王琛发博士,其“从南洋跨海看文化中华”的雄心,足以让我们透过文本与田野,域内与域外,反思“化异境为吾境”的中国地方观念和思维模式是如何“礼失求诸野”并“随处立纲常”的。值得一提的还有“田野现场”及“学术交谈”中的著者群,或许它象征性地表明了编者所在的体制内研究机构的返本开新和集体语话,既在体制规训中养成,也在田野漫步中成长。这些文字,基本上是两位编者的同仁,在国情调研中“走近宗教现场”的自然声音及在中国境域下的朗朗高谈。

当然,编者所谓“走近宗教现场”,也是尝试寻找中国境域之下的“宗教气质之变”的文化感觉,藉此同情地理解其中“生的宗教”、“半生不熟的宗教”、“熟的宗教”各自的存在状态以及彼此交织、转化的结构机制。这些不同气质类型的宗教形态,究竟是以何种文化(因文而化)方式和问题状态而进入中国的当代历史的,从而形成自己在本土中的神采和特色呢?我们要拷问的是,不同气质的宗教形态在地方特色中的色层调配,究竟是处于底色层,中间色层,还是表色层,从而呈现出怎样的整体宗教色调的表象呢?

比如,对于国人耳熟能详的“书道(法)”,一般认为太熟则媚俗,熟而能生则高雅。清代吴德旋《初月楼论书随笔》称:

董思翁(其昌)云“作字须求熟中生”,此语度尽金针矣。山谷(黄庭坚)

生中熟,东坡(苏轼)熟中生,君谟(蔡襄)、元章(米芾)亦尚有生趣。赵松雪(孟俯)一味纯熟,遂成俗派。

本辑讨论的“民间信仰”范畴,同其他作为常态信仰的散居道教,或民间佛教或生活儒教,早已“深耕化”为地方的文化惯习和日常生活中,大抵是先行属于“熟的宗教”气质的,并呈现出“一味纯熟,遂成俗派”的姿态。因此,如何审视中国宗教之“须求熟中生”的存在状态和应变之道,便隐含了我们自身对“宗教世俗化”之欧洲标准的根本质疑,也隐含了宗教进化论之话语霸权的根本质疑。

而基督宗教在与这一类“熟的宗教”的相遇中,尽管在不同的时段和畋域中富有不同的“变脸”,盖缘于其西来寄生的背景和“出神入化”的时间不长,毕竟属于“生的宗教”气质,处在“尚有生趣”与“生中熟”之间,是否会在“契理”(教会性)的根基上“契机”(处境化),从而落实“主归中华”,入乡问俗、随俗、化俗,从而走向“一味纯熟”或者“熟中生”呢?

至于近世以来新兴的宗教“救度(渡)团体”(中外学术界或称“救赎团体”或“救世团体”[1])结社,一则寄生于本土熟化和俗化的宗教土壤中(如儒释道及民间信仰形态),二则与各类政权处于相对紧张关系而屡受“官考”(如一贯道),三则更须屡受他者文明冲撞下的宗教话语弱势,固然是谈不上“生的宗教”,毋宁说接近于“半生不熟”的气质而孤悬海外,远未达到“因土成俗”的入化状态。

因此,当我们借用传统的“生”“熟”范畴,来尝试诠释中国宗教整体中的三种“宗教气质”之变,或许有助于以“本土眼光”和“无处非中”的文化自信,拓展自身的“宗教理解”。

在此,我们再借用一下中医灸法对于“生”或“熟”的惯用语,藉以反观当下的中国宗教形态之“自生”的可能性与“自灸”的核准度。在针灸法中,生指少灸和火力较小;熟指多灸和火力较旺,又分小熟和大熟。《外台秘要》云:“凡灸有生熟,候人盛衰及老少也。衰老者少灸;盛壮肥实者多矣。”《千金要方》曰:“头面、目、咽,灸之最欲生、少;手臂、四肢,灸之须小熟,亦不宜多;胸、背、腹,灸之尤宜大熟;其腰脊欲须少生。大体皆须以意商量,临时迁改,应机千变万化,难以一准耳。”借喻日常生活中的宗教形态,盖其各有生存的状态和体相,温和而未伤筋动骨的对治之道便相应地具有生(力小)、熟(力大)和小熟、大熟之分。

随着近代欧美化的民族-国家的构建,在宗教进化论和“政治正确”思维的冲击下,执政者大多鄙视本土“常民化宗教”为落后的封建迷信,或者“吃人的礼教”,鄙视各类新兴宗教“救度(渡)团体”为“反动会道门”,故与其说是庸医误针砭“大熟”之灸,毋宁说是乱用“一刀切”式的外科手术,来对治本土“一味纯熟”的纯俗派或“半生不熟”的随俗派了。盖因长期以来宗教管治中的“鞭打快牛”效应(棘轮效应)的发酵,诸多本土宗教形态的合法化进程仍然任重道远,更谈不上确立“和而不同”的文化自觉。特别是各类新兴宗教“救度团体”,更是因“政治错误”而被迫走向泡沫化或地下化。如何在“灸之最欲生”,“灸之须小熟”之间拿捏尺度,显然是切中当下的民间信仰或宗教救度团体的生存状态的重要问题。换句话说,如何在宗教的理性管治中学会承续中式的针灸自然疗法,将是适应并调适本土语境中的“宗教气质”之变的必经之路。因此,杨凤岗先生有关三色管治(红市灰市黑市)的中国宗教经济论,也相应地存在着标准相对化和在本土中的限度问题。毕竟,任何管治的成效更取决于某一宗教的结构形态和先天体质的。而管治的宽严度与宗教发展速度的对应并非如是的理性化和市场化。特别是在一个迈向现代化的国家中,“那些具有相对成熟的公民社会融合经验的宗教形态,显然更占有发展的先机”[2]。

毋庸置疑,只有“走近宗教现场”,我们才能对本土畋域中的“即生即熟”、“亦生亦熟”两相宜的“宗教气质”有智的直觉和文化反观,从而体认到内生于我们自身的“宗教性”之祟祟魅影。比如,就唐晓峰和陈晓毅的讨论而言,好高者不免读到中西文明间的紧张感,但基督宗教作为一个历史与当下的文化主体,在“宗教的社会网络”的建构中,业已出现了“跨文化性”,正在经历一个类似于“生番(野番)”走向“化番(归化生番)”乃至“熟番(土番)”[3]的宗教气质之变,却是不争的事实。如果说陈晓毅想表明中国乡村基督宗教所谓“高端信仰”(上层楼)“尚有生趣”,当下“灸之尤宜大熟”,唐晓峰则坦言中国乡村基督宗教已然是十足的“低端信仰”,正在悄然走向“生中熟”和“一味纯熟”的不归路,当且仅当“欲须少生”,“灸之须小熟”。与其说陈晓毅笔下的青岩基督宗教尚处于“表色层”,不如说唐晓峰笔下的苍南基督宗教已化为“中间色层”甚至“底色”了。当然,或许大家只是按惯例地走近一个“地方”的“当下”,而忽视了作为复数的宗教原本就是一个富有连续性的存在主体,那种纯粹地固守一个“地方”田野现场的中国式困境也凸显出来了。而当我们将这种文化感觉相对化之后,便也把握了伏藏于著者背后的宗教理解,并触及了立足于欧洲语境中的“宗教世俗化”标准在中国境域中的开放性及其可能的限度。

是故,反思基督宗教进入中国历史的存在方式和文化表情问题,站在中国文明的境域内,可谓是“人畏生番猛如虎”;站在中国文明的境域外,居然是“人欺熟番贱如土”的景致了。这样的智的直觉和文化反观,无疑是将中西“宗教理解”相对化的必经之路,从而避免形成一个进化论式的“话语共谋”,并达成“各美其美,美人与美”的景致。这样的话,当我们无言独上西楼,蓦然回首,或许会顿悟出所谓“低端信仰”与“高端信仰”的优劣类别,原来不过是一种文明间的傲慢和解释学上的合理偏见罢了。其实,原本泾渭分明的“宗教色层”,或为底色(如偏于“熟”的民间信仰和儒释道)或为表色(如偏于“生”的基督宗教,在特定时空同样可以积淀为底色和中间色)或为中间色(偏于“半生不熟”的民间教派或新兴宗教“救度团体”),并因地因时而在动态地形成文化视觉变化,并因色调的混合性而呈现一种地方化的和而不同的“中国特色”。或许,这种“宗教气质变化论”和“宗教三色互渗论”,有助于理解当下中国宗教的整体生态和文明格局。

概而言之,我们反思在“求生与求熟”、“灸生与灸熟”处境中的中国宗教气质之变,亦是对已经进入或正在进入中国历史的宗教系列的存在方式的一种自信的见证。我们要继续拷问的是,在本土情怀和全球视野相互激荡的时代洪流下,在直观因宗教色调混合而映现出的信仰印象(宗教表象)时,宗教现场何在?宗教人类学又如何“走近宗教现场”呢?

编者与本辑内的同行者在路上,却仍然充满着困惑与茫然。

陈进国,2009年6月书于通州。

[1] David A.Palmer,Chinese Redemptive Societies:Historical Phenomenon or Sociolgical Category?(宗树人:中国救世团体:历史现象还是社会学类目?),“民间儒教与救世团体国际学术研讨会论文集”(2009年6月9-10日,台湾宜兰),第1-60页。如果说“救赎团体”(杜赞奇提出的Redemptive Societies)一辞太过基督宗教化(宗树人语),偏于“修内果”或外在超越层面,更侧重于个体自身的救赎的话,则“救世团体”(亦有译“渡世团体”或“济世团体”的)一辞又偏于“立外功”,侧重于新兴宗教团体的社会性,难免勿略了晚清以来新兴教派之极具神秘性的宗教膜拜成分。如果用“救度(渡)团体”范畴,是否更确切妥当?因为这些新兴教派都强调自度度人,度生度死,“救度(渡)”一辞能够更有效地突出这些新兴宗教团体的宗教性和社会性层面,以及对于“修内果”和“立外功”的双向强调。当然,新兴救度团体中,可能有倾向救世的救度团体,也有倾向个体救赎的救度团体,甚至可以进一步区分治(理)身的,救赎的,救世的三种宗教性气质。比如各种带有神秘的膜拜成份的气功团体,主要是治身的救度团体;像红十字会,德教,更接近于救世的救度团体;一贯道或空道教,则可能属于三者兼有的宗教气质。

[2]此最后一句系同事刘国鹏博士的谦谦指教。

[3]清代,汉人曾依台湾原住民“华夏化”程度的深浅将其分为“土番”和“野番”,其后又依原住民归化与否将其分为“熟番”、“归化生番(化番)”和“生番”。笔者借用,欲从“文明”的本土视野,意指近代的国人对基督宗教的态度变迁及基督教的脱洋化和本色化进程,并无歧视之意。从中国文明的视角看,基督教曾经是“夷教”或“洋教”;在西方文明的强势话语中,中国的民间信仰或民间宗教主要是术数、巫术和迷信,或者是所谓的“低端信仰”,尚不是“文明宗教”云云。