前贤有言:“板凳要坐十年冷,文章不写半句空。”倡导写文章必须在扎扎实实的资料基础上提出问题、解决问题。学术研究依靠的资料可分为两类:老资料、新资料。老资料固然不可忽视,新资料的意义更加重大。就佛教研究而言,当前尤其需要提倡挖掘新资料、研究新问题。

佛教研究需在大藏经基础上有所开拓

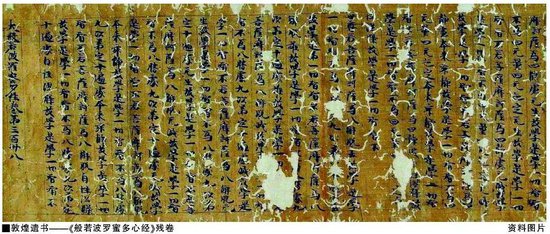

在佛教研究领域,所谓“老资料”,主要指传统的大藏经。百年来,大藏经在佛教研究中发挥了无可替代的作用,取得了辉煌的成果。近代以来所产生的佛教研究成果均少不了大藏经的贡献;在可以预期的将来,大藏经依然是佛教研究的资料基础。大藏经的“三要素”之一为“取舍标准”,亦即大藏经所收入的实际是被历代编藏僧人过滤后的资料。从大藏经历史而言,早期的写本藏经,重域外翻译佛典,轻中华佛教撰著。其后的刻本大藏经,虽然收入中华佛教撰著,但随意性较强。晚期的刻本大藏经,所收禅宗语录可称浮滥。就总体而言,其功能虽然兼具义理、信仰两者,其内涵则表现出重义理、轻信仰的倾向。所以,从资料性而言,大藏经有着先天的局限。举例来说,敦煌遗书中发现的《大藏经总目录》,是唐代民间流传的文献。所列的佛经目录及其卷数虽大抵荒诞不经,但究其初意,应为向赴西天取经的僧人提供参考。随着佛教的发展,该文献成为佛教信众逝世后入冥的护符之一。遗憾的是,该文献既不为古代修造大藏经的僧人所重,也被现代佛教人士所排斥。吴承恩曾将该文献采摘入《西游记》。我也看到过该文献的明代刻本、清宫刻本,近年收集到多达五六种民间新印流通本。可是,由于大藏经未将其收入,其价值也自然不为人们所重视。又如南北朝敦煌遗书中记录了东晋著名僧人刘萨诃创立的一种礼拜法,据说依此礼拜,可以消灭罪孽。这种礼拜法由于充溢着浓郁的中国民间信仰气息,故被大藏经所排斥。其实,在唐代,它就被改头换面为玄奘从印度带回的礼拜法而广为流传,乃至近年民间印刷的佛教结缘书中依然载有这一礼拜法。由此,我们不禁为此类文献的顽强生命力、为它们一直影响着广大民众的信仰生活而惊异,同时不得不为传统大藏经无视这些珍贵资料而惋惜。这也是我主张新编大藏经应该将“资料性”纳入编藏理路的原因。

敦煌诸佛教寺院并不存在宗派倾向

敦煌遗书发现已过百年,其中90%左右为佛教文献。敦煌遗书对中国佛教研究提出一系列重大问题。比如,长期以来有一种倾向,凡提到隋唐佛教,大部分学者言必称“八宗”。其实,到底什么叫佛教“宗派”,学术界至今尚未真正探讨清楚。而所谓隋唐“八宗”,是近代佛教学术研究展开以后,在日本佛教背景影响下出现的诠释性产物。从敦煌遗书,我们可以清楚地发现,虽然天台、三论、唯识、华严、净土、律宗、禅宗、密宗等八宗,乃至三阶教、藏传佛教的文献都传到敦煌,但是,敦煌诸佛教寺院并不存在宗派倾向。放眼全国,我们可以发现,这种现象并非敦煌特有,而是普遍存在于各地。由此,以八宗为纲来论述隋唐佛教,虽然不失为梳理佛教理论的一种方式,却并不符合隋唐佛教的历史事实。至于敦煌遗书中保存的各类经论疏释,反映了中国人如何理解、消化、改造域外传入的佛教理论;大量的中华佛教撰著乃至疑伪经,反映了佛教如何在中国这块土地上适应中国的政治、文化环境而本土化,由印度佛教嬗衍为中国佛教;寺院经济文书、宗教文书、史传文书等,为我们勾画了古代佛教寺院鲜活的宗教生态。如此等等,敦煌遗书对佛教研究提出的大量新问题,可以为我们研究中国佛教开辟新的天地。遗憾的是,相对于敦煌学其他研究领域而言,我国对敦煌佛教文献的研究尚处在起步阶段。

法事文本:宋以后佛教研究的新资料

需要提到的是,有一大批民间流传的法事文本至今尚未得到研究者的充分关注与研究,这可能是造成研究宋代以后佛教难以出现新突破的重大原因之一。长期以来,学术界一直将“禅净合流”视为宋代以后佛教的主流。实际上,滥觞于南北朝、成熟于唐代的仪轨性佛教,到宋代已经蔚为大宗,成为中国佛教的一大主流。仪轨性佛教属于信仰层面佛教,它的盛行标志着中国信仰层面佛教进入新的阶段。由于印度佛教此时已经消亡,中国佛教在与儒道共存的环境中,更自觉地与儒道相契合,按照新的自我发展逻辑前进。另一方面,经过佛教近千年的熏陶,宋以后中国社会的信仰生态,特别是下层社会的信仰生态发生了根本性的变化,这又给中国佛教带来一系列重大问题。特别是经过元代的打压,诸多信仰形态转入地下,佛教与道教、各种民间信仰形态乃至摩尼教等外来宗教的互动,迨至明清,中国宗教出现秩序化的上层、弥漫性的中层与极其活跃的下层不断互动的新局面。而至今依然流传于民间的诸多法事文本,正是这一历史活动的产物。由于它们被历代编藏僧人排斥在大藏经以外,以致仅依靠大藏经从事佛教研究的学者难以真正把握宋以后中国佛教的实际情况,从而造成我国宋以后的佛教研究至今存在种种不足。由此,进一步关注、收集并公布这批法事文本,充分发掘它们的内涵,已成为中国佛教研究目前面临的重大课题。

历史已经证明并将继续证明,新资料的引进将极大促进学术研究的发展。希望佛教研究者都来挖掘新资料、研究新问题,以开拓中国佛教研究的新局面。

(作者系上海师范大学哲学学院教授)

(来源:2013年8月21日《中国社会科学报》)

(编辑:霍群英)