佛教自传入之日起便开始了其中国化进程,戒律中国化是佛教中国化的重要组成部分。戒律分为声闻戒和菩萨戒,声闻戒形成于印度,后传入中国;菩萨戒起源于印度大乘佛教,但形成于西域和中国内地,是佛教戒律中国化的产物。菩萨戒在中国源远流长,最早的菩萨戒文本在东汉时传入中国内地,早于声闻戒。菩萨戒在魏晋南北朝时期开始形成完整的体系并逐渐流行,因为得到以帝王将相为代表的社会上层人士的青睐和支持,发展迅速,影响广泛。历史上,不仅有隋唐时期的菩萨戒运动,还有辽代菩萨戒的大流行,更有明清时期菩萨戒的复兴。受道宣“四分通大乘”的影响,以《四分律》为代表的声闻戒成为中国佛教戒律的主体,菩萨戒则始终处于辅助地位,属于兼受戒,虽然出家、在家者均可受持,但以在家众为主。菩萨戒传入日本后,突破了在中国的发展模式,成为日本佛教戒律的主体,影响至今。

本文将介绍一下菩萨戒的形成、发展、体系,菩萨戒在中国的流行,以及向韩国、日本的传播。

一、菩萨戒形成于西域和中国内地

菩萨戒,又称三聚净戒,包括摄律仪戒、摄善法戒和摄众生戒,核心思想是止恶、扬善、度众生,不仅囊括了以自我约束为主的声闻戒,还包含了行一切善、度一切众生的大乘精神,成为大乘菩萨修行时受持的戒律。传统观点认为,声闻戒自三国时期传入,菩萨戒传入更晚,事实上,在声闻戒传入之前,菩萨戒已经传入并流行。原因在于佛教传入初期,汉人禁止出家,出家人多为外来僧侣,本土佛教主要是居士佛教,亟须在家戒,对于出家戒的需求不强。汉人不得出家的禁令解除后,汉地出家人大增,这才迫切需要声闻戒。菩萨戒起源于印度大乘佛教,前身是十善、六度和居士戒等,但菩萨戒在印度并未形成完整的体系,也没有形成广泛的影响。随着佛教向西域和中国内地的传播,菩萨戒逐渐形成,并在中国内地形成系统的菩萨戒体系,这也可以解释为何菩萨戒的内容具有非常浓厚的中国化色彩。

最早传入中国的菩萨戒文本是支娄迦谶译《伅真陀罗经》,这是菩萨戒初步形成的标志,经中有“尸波罗蜜三十二事”,虽然没有冠以菩萨戒之名,实质上为菩萨戒三十二条。光和四年(181),来自安息国的优婆塞安玄译出《法镜经》,对菩萨戒的地位、属性、作用和修行方法等内容进行了系统阐述,但该经并未使用“菩萨戒”概念。《法镜经》同本异译《郁伽长者所问经》内题“是经名《郁伽长者所问》,亦名《在家出家菩萨戒》,亦名《殷重给事师长品》。”“菩萨戒”概念开始使用。后来昙无谶在《大般涅槃经》中首次提出“声闻戒”和“菩萨戒”两个概念,使菩萨戒成为独立于声闻戒的戒律范畴。

菩萨戒的形成不同于声闻戒,没有经过结集,也没有形成完整的律藏,内容散见在大乘经典中。我对菩萨戒文本进行梳理后发现,菩萨戒文本有三种形式,包括经戒一体、经中列出戒品和独立的菩萨戒经。其中,《伅真陀罗经》《斋经》《佛说维摩诘经》《佛说舍利弗悔过经》《阿差末菩萨经》《度世品经》《佛说文殊悔过经》《菩萨受斋经》等属于经戒一体;《郁迦罗越问菩萨行经》《文殊师利问经》《菩萨璎珞本业经》《菩萨地持经》《菩萨善戒经》《苏悉地羯罗经》《苏婆呼童子请问经》《大毗卢遮那成佛神变加持经》等属于经中列出戒品;《法镜经》《受十善戒经》《佛说菩萨内戒经》《梵网经》《优婆塞戒经》《菩萨戒本》《受菩提心戒仪》等属于菩萨戒经。

经典传译是菩萨戒流行的前提,也是菩萨戒流行的具体体现,以支谦、康僧会、康僧铠、竺法护、鸠摩罗什、昙无谶等为代表的外来译经人,为菩萨戒的早期传译和流行作出了突出贡献。在上述菩萨戒文本中,不少文本并非由梵文直接翻译而成,而是由来译经人根据中国的国情编译而成。编译是菩萨戒文本形成的重要方式,早在三国时期,康僧会就编译过《菩萨二百五十法经》,现已不存。此事在《出三藏记集》中有记载,康僧会与吴主孙浩就佛教展开激烈的辩论,辩论的结果是孙浩改变了对佛教的态度。孙浩向康僧会要求查看比丘二百五十戒,康僧会以“戒文秘禁,不可轻宣”为由加以拒绝,并将支谦翻译的《菩萨本业经》中的菩萨一百三十五愿分成二百五十条,形成《菩萨二百五十法经》,以代替比丘二百五十戒,呈送孙浩。这二百五十条戒不是比丘戒,而是菩萨戒,在家信徒可以查阅。这种做法被后来的译经人所延续,成为菩萨戒文本形成的重要方式,《梵网经》可以说是文本编译的集大成之作。

二、 菩萨戒的四大体系

传统观点认为,菩萨戒有两大体系,即梵网系菩萨戒和瑜伽系菩萨戒。我不太认同这种观点,因为梵网系菩萨戒与瑜伽系菩萨戒适用于道俗两众。而《优婆塞戒经》仅适用于在家人,强调层级受戒,不同于上述两大体系,因此不适合纳入梵网系或瑜伽系中。密教戒律独具特色,虽然本质上属于菩萨戒,但内容与其他菩萨戒区别较大,并包含大量咒语和仪轨,是密教化的菩萨戒,应单独列为一系。因此,我将菩萨戒分为梵网系、瑜伽系、优婆塞系和密教菩萨戒四大体系。四大体系在中国历史上均得以流行,其中梵网系菩萨戒流行最盛,《梵网经》成为中国佛教史上流行最广、影响最大的菩萨戒经。

《梵网经》,全称《梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十》,内题鸠摩罗什译,分上下两卷。上卷说菩萨修行的阶位和佛教基本义理;下卷为十重四十八轻戒,下卷常常被单独抽出流通。学术界关于该经真伪问题的争论由来已久,我从鸠摩罗什的亲身经历和译经风格出发,认为《梵网经》应出自鸠摩罗什之手,但并非鸠摩罗什从现成的梵文翻译而成,而是他根据中国社会的实际需求,从大小乘经典中收集、编译而成。

《梵网经》下卷内容是十重四十八轻戒。十重戒包括杀戒、盗戒、淫戒、妄语戒、酤酒戒、说四众过戒、自赞毁他戒、悭戒、瞋戒、谤三宝戒。四十八轻戒是在十重戒的基础上进一步丰富和发展,共同构成菩萨戒体系。该经的戒律思想丰富,但戒条内容简洁明确,便于传诵,适合中国信徒好简厌繁的特点。经中将受戒主体扩大到一切有情众生,只要以成佛为目标,发菩提心,不犯七逆,能解法师语者,均可受戒。该经还有两大突出特点,一是提出“孝名为戒”的观点,纳孝入戒,融汇了中国儒家的孝道思想,化解了儒家孝道伦理与佛教被认为“不孝”之间的矛盾;二是强调慈悲精神,处处强调“慈悲心”“孝顺心”。这两大特点与中国儒家孝道思想和仁义精神相契合,大大减少了其传播的阻力,成为该经得以广泛流传的重要保障。

瑜伽系菩萨戒,又称地持戒,以昙无谶、求那跋摩等人为主要弘扬者,与梵网系菩萨戒相比,瑜伽系菩萨戒更忠实于印度传统,但在中国的流行远不如梵网系菩萨戒。昙无谶对瑜伽系菩萨戒的流行作出了很大贡献,他将《菩萨戒本》从中天竺一路携带至敦煌。为了规劝信徒受持菩萨戒,他在译出《菩萨戒本》时,增加了经前偈:

归命卢舍那,十方金刚佛;亦礼前论主,当觉慈氏尊。今说三聚戒,菩萨咸共听。戒如大明灯,能消长夜暗;戒如真宝镜,照法尽无异;戒如摩尼珠,予物济贫穷;离世速成佛,唯此法为最。是故诸菩萨,应当勤护持。

以此来劝导信众受持菩萨戒。与《梵网经》十重四十八轻戒不同,《菩萨戒本》列出四重四十一轻戒。其中,四重戒为自赞毁他戒、悭戒、瞋戒、谤菩萨藏戒。既不同于声闻戒中的四波罗夷戒,也不同于《梵网经》十重戒。除了翻译菩萨戒经典外,昙无谶还制定菩萨戒仪,在智顗总结的六种菩萨戒仪中,地持本、高昌本授戒仪均与昙无谶有关。

优婆塞系菩萨戒以《优婆塞戒经》《优婆塞五戒威仪经》等为代表,仅适用于在家菩萨。《优婆塞戒经》共包含六重二十八“失意”,即六重戒二十八轻戒。由于强调层级受戒,条件苛刻,受持困难,所以弘扬者少,影响不大。

密教起源于大乘佛教,也是佛教发展的最晚一个宗派。密教戒律从根本上说属于菩萨戒,但融入了大量咒语和仪轨,是密教化的菩萨戒。密教在不同的发展时期,形成了不同的密教菩萨戒,主要有方等二十四戒、持明戒、三昧耶戒和事师法四个体系。方等二十四戒为原始密教戒律,以《大方等陀罗尼经》为代表;持明戒为早期密教戒律,主要代表是《苏婆呼童子请问经》和《苏悉地羯罗经》;三昧耶戒为中期密教戒律,也叫菩提心戒,主要代表是《受菩提心戒仪》,该经的译出意味着三昧耶戒的形成。晚期密教戒律主要是事师法,主要代表是《事师法五十颂》,核心精神在于规范师徒关系,强调“事师如事佛”,以事佛的态度事师,维护师徒伦理。在密教戒律中,也有“十重戒”的说法,但密教中的十重戒不同于梵网经十重戒,不仅舍弃了传统意义上的杀戒、盗戒、淫戒、妄语戒等根本戒律,还将不舍佛法僧三宝、不舍菩提心等作为根本重戒。密教戒律不同于传统菩萨戒的地方,还在于不严格区分重戒、轻戒,无论是方等二十四戒,还是十重戒,都是只有重戒,没有轻戒。在菩提心戒中,多处融入密教的真言咒语,比如《受菩提心戒仪》中有五句真言,包括礼佛真言、供养真言、忏悔灭罪真言、受三皈依真言、受菩提心真言,密教化色彩十分浓厚。

三、 梵网菩萨戒流传广泛

菩萨戒在中国源远流长,虽然在佛教戒律发展史上从未取得主体地位,但却广泛流行,从未退出历史舞台,并在不同时期呈现出不同的特点。大致来看,菩萨戒的流行可以分为三个时期,即隋唐之前、隋唐时期和隋唐之后。隋唐之前的流行主要体现为经典的传译,菩萨戒授受活动已经开始,但主要集中在上层社会,以帝王将相等社会上层人士为受戒主体,因为得到帝王将相的支持,菩萨戒开始快速发展。隋唐时期菩萨戒的流行主要体现在对菩萨戒理论的研习和授戒仪轨的梳理和完善,反映出本土僧人对菩萨戒从被动接受到主动吸收、深入研究的转变。这一时期,菩萨戒不仅在上层社会受到欢迎,还开始向民间发展,天台宗成为这一时期弘扬菩萨戒的主要宗派,带动了其他宗派对菩萨戒的认可和弘传。但是,菩萨戒为何始终无法取得主体地位,与律宗祖师道宣提出“四分通大乘”有关。“四分通大乘”以大乘的思想理解《四分律》,融合了大乘佛教与传统声闻戒的关系,进而奠定了中国佛教以声闻戒为主体,以菩萨戒为补充的戒律传统。隋唐之后,菩萨戒流行逐步转入低潮,但在辽代,受辽代统治者的支持,菩萨戒的流行又掀起新高潮。明清时期的戒律复兴,以菩萨戒的复兴为显著特点,也产生了很大影响。

菩萨戒的流行,可以从三个方面加以分析:一是菩萨戒经典在经录中逐步取得独立地位,二是菩萨戒著述的出现和繁荣,三是菩萨戒仪的不断完善。经录的意义在于综理存佚,研核异同。菩萨戒经典是否著录于经录中,以及是否单独分类。反映出当时菩萨戒的流行情况。《出三藏记集》虽然著录了不少菩萨戒经典,但并未将其单独分类,《历代三宝纪》开始将大小乘戒律经典分类著录,有“大乘毗尼藏录”和“小乘毗尼藏录”之分,但数量不多,仅有十几部。《开元释教录》将戒律分为声闻调伏藏和菩萨调伏藏,其中,菩萨调伏藏有二十六部。《大周刊定众经目录》将菩萨戒文本增加至五十四部。从数量的不断递增看,菩萨戒的地位不断提高。

经典传译是菩萨戒流行的前提,撰写菩萨戒著述则是从理论上进行研究、消化和吸收,反映了菩萨戒的深入发展和流行。在菩萨戒四大体系中,关于《梵网经》的著述最多,最早开始于陈朝慧思,一直延续到明清时期。在著述的方式上,主要分为三种,一是对菩萨戒经典进行注疏和直解;二是阐发心得、体会,或编纂授戒仪轨;三是对前人的注疏再注疏。

除了经典翻译和理论研习外,菩萨戒要落实到实践中,少不了菩萨戒仪的制定和完善。梵网系菩萨戒授戒活动开始于鸠摩罗什,瑜伽系菩萨戒授戒活动开始于昙无谶。据载,历史上应流行过多种菩萨戒仪,智顗在《菩萨戒义疏》中整理为六种,包括梵网本、地持本、高昌本、璎珞本、新撰本、制旨本,后人多是对六种戒仪进行融合,并编撰适应于当时社会授戒实践的菩萨戒仪。

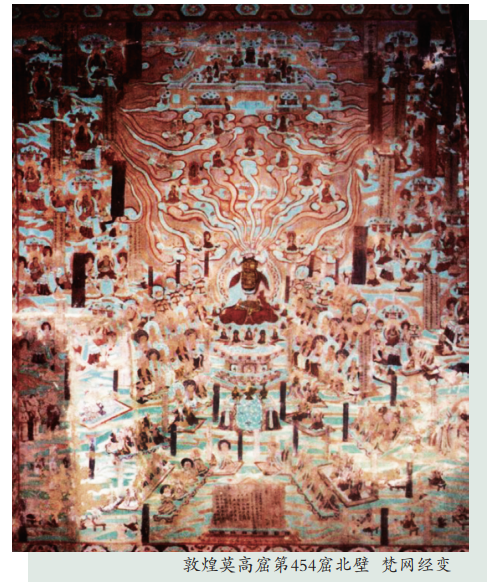

菩萨戒不仅在内地广为流传,还传播到敦煌地区,形成不同于内地的流行特点。梵网系、瑜伽系、优婆塞系和密教菩萨戒,在敦煌地区均有所流传,但以梵网系菩萨戒流行最盛。敦煌遗书中发现大量《梵网经》写卷,下卷数量占绝对多数。敦煌石窟中绘有多幅戒律画,其中有三幅是“梵网经变”,仅见于敦煌石窟,应是当时举行受戒和布萨仪式的场景。法成译《菩萨律仪二十颂》是瑜伽系菩萨戒经典,曾流行于敦煌地区,源于唯识宗思想,迎合了吐蕃统治者的需要。另外,《佛说善信菩萨二十四戒经》是比丘惠真在甘州修多寺所写,内容为二十四条重戒,因有感于当时戒律的废弛状况而参考大小乘戒律制定。

四、 菩萨戒东传日本

菩萨戒不仅在中国得以广泛流传,还传播至韩国、日本,影响了韩国、日本佛教的发展,促进了中外佛教文化的交流。由于菩萨戒在韩国的传播并未形成不同于中国的大的突破,所以下面重点分析一下菩萨戒向日本的传播与发展。

菩萨戒最早传入日本大致可以追溯至魏晋南北朝时期,但正式传入日本是在唐朝,鉴真东渡后正式传入。关于鉴真的研究成果很多,但多集中在他对中日佛教文化交流所作的贡献上,以及他在日本创立律宗的事迹。通过对鉴真的律学行迹和东渡过程进行梳理后发现,鉴真不仅是律宗高僧,也是天台宗高僧,他从道岸受菩萨戒,从恒景受具足戒,是道宣的法嗣,律学造诣深厚,是有名的授戒师。鉴真主要传承和弘扬道宣倡导的《四分律》,但同时也弘扬菩萨戒。鉴真东渡前,虽然佛教已经传入日本,并产生了很大的影响力,但缺少如法的授戒僧,授戒不规范的问题突出。为此,日本一方面派人入唐学习戒律,另一方面派人寻找可以到日本讲律授戒的中国僧人,鉴真就是在这样的情况下东渡的。他在第五次东渡时,在岭南一带多次开坛授戒,使菩萨戒在岭南地区得到广泛传播。东渡成功后,鉴真在日本创立律宗,成为日本律宗初祖,并建立了东大寺、下野药师寺、筑前观音寺三大戒坛,使日本佛教从此有了规范如法的授戒制度。公元754年4月,鉴真在东大寺卢舍那佛前设戒坛,为圣武太上天皇、光明皇太后等四百余人授菩萨戒,影响极大。据此可以认定,鉴真东渡使菩萨戒正式传入日本。

虽然,菩萨戒由鉴真正式传入日本,但真正令菩萨戒得以发扬光大,并最终成为日本佛教戒律主体的则是日僧最澄。最澄是日本天台宗高僧,曾受鉴真影响而对天台宗产生了浓厚兴趣。为了在日本创立天台宗,公元804年,最澄跟随日本遣唐使到中国求法,求法期间,他跟随道邃受菩萨三聚大戒,并得受行满之天台教观,成为接受湛然教系传法的第一个日本人。最澄回国时带回大量的天台宗和菩萨戒经典,为他回国后在比叡山创立天台宗和弘扬菩萨戒奠定了基础。

最澄回国后,在比叡山建立日本天台宗,进行戒律改革,要求比叡山僧徒只受菩萨戒,不受具足戒,因此遭到了南都佛教的激烈反对。为此,最澄先后向朝廷递交《天台法华宗年分学生式》(六条式)、《劝奖天台宗年分学生式》(八条式)、《天台法华宗年分度者回小向大式》(四条式),统称“山家学生式”,论证在比叡山建立大乘戒坛的理由,争取得到朝廷的支持。他并将湛然本《授菩萨戒仪》稍加改动后用于比叡山出家僧人受戒,规范授戒仪轨。另外,他还列出了天台宗菩萨戒的师资传承谱系,将卢舍那佛作为天台宗菩萨戒初祖,鸠摩罗什、慧思、智顗、灌顶、道邃等依次为天台宗菩萨戒祖师,将自己列为第十一代祖师,上承湛然和道邃,以此确立大乘戒坛的合法地位。虽然,最澄建立大乘戒坛的愿望在他有生之年并未实现,但在他示寂仅17天后,大乘戒坛获准建立。经过最澄弟子们及后人的努力,菩萨戒最终成为日本佛教戒律的主体,突破了在中国发展的模式,也改变了日本佛教的发展方向。

(作者为西北政法大学民族宗教研究院副教授,专著《菩萨戒研究》已于2018年12月由中国社会科学出版社出版)

(来源:《法音》2019年第7期)

(编辑:许津然)