一、《心海集》写本情况及内容

《心海集》(S.3016、S.2295)是唐代流传于敦煌地区的禅诗集,也是敦煌禅宗诗偈中篇幅最为浩繁的集子。诗的主旨为劝人修道成佛,通篇语言质朴无华,写的都是如何参禅,如何精修,如何成佛。它是一部已经散佚的唐代佛教诗歌集,唐宋以来的公私书目均未著录,仅存于敦煌写本S.3016与S.2295。其作者和编纂者,亦都不可考。

S.3016写本首全尾缺,双面书写,现规格为25.5×255.5cm。由六张纸粘合而成,先粘后写。正面抄写《太上元阳经第十》,有尾题,首残尾缺,正文存有一百三十一行(含六行残缺的部分)。有线格,为秀雅楷书抄写,无明显修改校对笔记痕迹,整体精美。背面抄写《心海集》,共一百五十行。笔迹较为粗率,偶尔会出现字迹歪斜的情况,且间距前疏后密,墨迹浓淡不一,有几处抄错皆于原文上进行修改、增补。

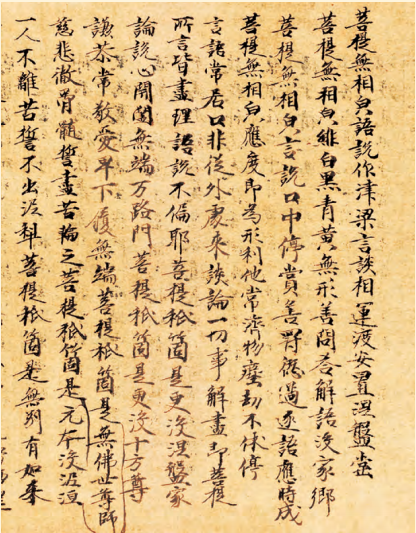

S.2295写本首全尾缺,现存规格为26×191cm,用纸四张,先粘后写,双面书写。通过图版可以看到保留下来的原装细木轴,以及卷尾两端剪裁方法,卷尾粘贴在卷轴上。正面为《老子变化经》,有提前画好的线格,以雅秀楷书抄写,行款整齐清晰。有一处错字以黄纸覆盖再书写,无其他校对与笔记痕迹,整体精美。有正文共九十五行,尾题一行,题记五行。背面抄写《心海集》,以楷书抄写,共六十二行。笔迹较为工整,与正面不是同一人抄写。内容抄写于写本中间,两边留有许多空余,抄写内容完整可见。

写本S.3016与S.2295正面皆抄写道经,背面皆抄写《心海集》。S.2295抄写《心海集》共计五十四首,S.3016抄有不同于S.2295篇章的《心海集》一百五十行共一百首,合计一百五十四首。《心海集》具体内容(S.3016、S.2295)如下[1]:

(一)《心海集迷执篇》(首题),起于“迷子念佛声切哀”,止于“当来还变作饥寒”。为七言四句诗,首尾俱全,共有七首,十一行。

(二)《心海集解悟篇》(首题),起于“解悟成佛易易歌(原为“哥”字)”,止于“所须皆与不违人”。为七言四句诗,首尾俱全,共五十一首,八十九行。

(三)《心海集懃苦篇》(首题),起于“懃苦穿凿菩提道”,止于“曾[2]来开悟几千般”。为七言四句诗,首尾俱全,共有七首,十行。

(四)《心海集七言至道篇》(首题),起于“道誓运度众生尽”,止于“如空无据逈依然”。为七言四句诗,首尾俱全,共有十一首,十五行。

(五)《心海集菩提篇五言四十二首》(首题),起于“菩提无住宅”,止于“还似唤来声”。为五言四句诗,由于尾部残缺,此部份只存有完整的诗十七首,两首残缺首字可据该篇惯用起句补全,四首只余诗后半部分,一首只余一字,十八首诗全不存。计为存二十三首。

(六)《心海集菩提篇五言十五首》(拟题),起于“菩提无相貌”,止于“消渴复消饥”。为五言四句诗,首尾俱全,共十五首,十五行。原无题,金冈照光《敦煌出土文学文献分类目录附解说(西域出土汉文文献分类目录Ⅳ)》拟题《无上菩提赞》,潘重规《伦敦藏敦煌汉文卷子目录提要》、朱凤玉《伦敦藏敦煌汉文卷子目录提要》从之[3]。徐俊《敦煌诗集残卷辑考》拟题为《心海集菩提篇》[4],张锡厚主编《全敦煌诗》将此十五首与S.3016《心海集菩提篇》二十三首并作一起,拟题为《菩提篇三十八首》[5]。

(七)《心海集至道篇五言三十首》(首题),起于“至道无方物”,止于“尘劫遶三涂”。为五言四句诗,首尾俱全,正文实际只有二十九首,二十九行。

(八)《修道说法戒禅之三》(首题),又称“修道篇”,首尾俱全,起于“是不思议,相貌观瞻皆似善,只恐心没恶慈悲”,止于“方知元没指南师”,共十六行,共十首诗(不计“相貌观瞻皆似善,只恐心没恶慈悲”两句),为七言四句诗,首尾俱全,正文共十首。徐俊《敦煌诗集残卷辑考》认为“相貌观瞻皆似善,只恐心没恶慈悲”是第一首的后两句,前两句散佚,计十一首,拟题《心海集修道篇》,并云:“案以下诗均以‘修道’二字开篇,其形式和内容均与《心海集》中内容无异,因疑亦《心海集》中内容,题拟。”[6]

《心海集》主要校录本有:巴宙《敦煌韵文集》,陈祚龙《关于敦煌古抄〈心海集〉》,任半塘《敦煌歌辞总编》,汪泛舟《敦煌石窟僧诗校释》,徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,张锡厚主编《全敦煌诗》,郝春文《英藏敦煌社会历史文献释录》第十一、十五卷等。

二、相关研究

(一)创作时间

关于《心海集》创作时间,学界有以下看法:陈祚龙《关于敦煌古抄〈心海集〉》认为,“就其命题遣词、用意述怀看去,无疑的,就不外乎是属于过去讲求习禅、修禅、安心、调心、无想、无念、无为、无诤的中华禅门人士”,“其制作时代,总不可能迟于八世纪初期”。[7]汪泛舟认为是唐代僧人作品,于唐代时期流传于敦煌地区。[8]任半塘《敦煌歌辞总编》卷四收录《心海集解悟篇》首句为“解悟成佛易易歌”的诗共九首,拟题《易易歌》,并谓“右辞九首见初唐僧所著《心海集》”,判为初唐作品。[9]项楚则认为任半塘的时代判断不准确:“歌中‘不劳持诵外求他’及‘何须净土觅弥陀’等语,显然是批判净土宗的修持方法。‘观身自见心中佛’、‘是心是佛没弥陀’等语,显然是发挥禅宗‘即心是佛’之义。而‘解悟成佛易易歌’者,谓成佛并不难,一旦解悟,立地成佛,此即禅宗顿悟成佛之义。所以《心海集》作者虽并不知为谁何,但一定是禅宗大行之后,即盛唐以后之人。”[10]诗作的作者难以知晓,创作时代无从断定,这也是大部分敦煌白话禅诗研究的难题。

(二)抄写时间

关于S.2295背面《心海集》抄写时间,可从正面题记探索一番。正面《老子变化经》文未题记记有“大业八年八月十四日经生王俦写”,指出该写本正面抄写时间,可以初步推测S.2295背面《心海集》的抄写时间在大业八年十四日(618)以后。徐俊先生认为《心海集》抄写时间应在建中二年(786)敦煌陷藩之后。[11]按徐俊所言甚是,两写本正面均为道经,其中一件为隋大业年间玄都观抄本。目前可知的敦煌道观均消失于建中二年(786)敦煌陷藩之后。S.2295和S.3016所载道经抄写规整,必为敦煌道观所藏道经。盖敦煌陷藩后,道观被废,两道经卷被重复利用,卷背被用以抄写《心海集》,故《心海集》的抄写年代当在敦煌陷藩之后。

(三)题目和篇章

《心海集》两个写本(S.2295、S.3016)有原题的七个篇章题目为:心海集迷执篇、心海集解悟篇、心海集懃苦篇、心海集七言至道篇、心海集菩提篇五言四十二首、心海集至道篇三十首、修道说法戒禅之三。各篇题目大都不同,所标明信息亦不同。同属于《心海集》,各篇章题目不应该有如此大的差异,故推测为抄写者于抄写时所作的修改和选择,或原《心海集》篇章题目每一篇皆如“心海集菩提篇五言四十二首”,注明诗偈详细的信息。现存写本

中题目未标明多少首的篇章对应正文诗歌数量皆不多,或为抄写者未完全誊抄、选抄较少的篇章。

徐俊认为,各篇章诗歌数量多则五十余首,少则仅七首,差距过大,也应是抄写者选抄而省略的。《心海集》实际应远不止两写本所存数量。[12]汪泛舟也提到“修道篇”:“诗题为《修道说法戒禅之三》,必有《之二》与《之一》,当是无疑的;可惜卷中未见,这又是该诗在传抄中大部分已散佚的明证。”[13]由于《心海集》只见于S.2295和S.3016,实际《心海集》有多少首诗,已不可考证。

关于《心海集》原篇篇章顺序,徐俊指出S.3016抄写《心海集》诗偈多为七言,S.2295抄写《心海集》诗偈多为五言,以“菩提篇”两写本相接。且两写本皆有至道篇,以七言、五言分属于两个写本,或可推测原《心海集》篇章以七言、五言分开排列,隐约可见其排列规则。且推测现存序次,已经接近原篇。[14]

(四)《修道说法戒禅之三》

有学者认为,S.2295写本中的《修道说法戒禅之三》(十首)虽然与《心海集》抄在一起,却并不属于《心海集》,而是《心海集》以外的佛教禅诗诗篇。金冈照光《敦煌出土文学文献分类目录附解说(西域出土汉文文献分类目录Ⅳ)》、黄永武《敦煌遗书最新目录》、杨宝玉《英藏敦煌文献(英藏汉文佛经以外敦煌文献目录)》(第十五卷)、汪泛舟《敦煌石窟僧诗校释》等目录都将《修道说法戒禅之三》单独列于《心海集》之外。汪泛舟在《敦煌石窟僧诗校释》中说明:“从此诗内容及风格来看,当与S.2295《心海集》一样,都是唐代僧人作品。”[15]

当如汪泛舟先生所言。《心海集》两个写本(S.2295、S.3016)按原题目可分为八部分,除了S.2295中的菩提篇未抄写题目,“修道篇”题目为“修道说法戒禅之三”外,其中六部分题目皆有注明“心海集”。“修道篇”或属于不同于《心海集》的题为《修道说法戒禅》的佛教禅诗诗篇,与《心海集》抄在一起或只是同为佛教禅诗,作一起习读之用。

(五)两写本的关系

两写本皆正面抄写道经,背面抄写《心海集》,皆藏于英国,且编号亦相近。从字迹来看,我们可以确定两个写本不是同一人所抄,但从题目、抄写篇章顺序、皆抄有菩提篇等信息我们可以推测两个写本并不是偶然保存下的共同抄有《心海集》的写本,它们之间一定有着较为密切的联系:两写本或是同时抄写,共同保存,其抄写者或为较亲近的关系。

徐俊在《敦煌诗歌残卷辑考》中谈及S.3016与S.2295并非一卷裂为二,却以同一菩提篇(残三首)相交接,可以推定存目的序次。[16]两个写本的五言菩提篇,分别抄于S.3016末尾和S.2295卷首,S.3016菩提篇有首题《心海集菩提篇五言四十二首》,S.2295菩提篇卷面完整但无题,且为两写本篇章中唯一无题的篇章。推测S.2295菩提篇或为S.3016菩提篇续抄。若是两写本菩提篇诗歌加起来刚好四十二首,则可证明两写本为同时抄写。S.2295存诗十五首,S.3016末尾残缺,只可见二十四首(其中六首残存),两写本共可见有三十九首,与四十二之数仍差三首。但可以判断,就内容说,S.3016在前,S.2295在后。

若可知正面《太上元阳经第十》残缺部分字数,或可推断一二。大渊忍尔和王卡皆认为《太上元阳经第十》是对《佛说无量寿经》上卷的借用。[17]《佛说无量寿经》通序部分主要介绍释迦牟尼本次讲经的地点、时间,以及参与本次宣说的信众等基本信息,然后依次再说本经产生的缘由、阿弥陀佛修道成佛的因缘及所发愿誓、极乐净土的美妙景象、娑婆世界的痛苦、本经在今后要流通于后世。[18]《太上元阳经第十》残存前卷部分为:“……惟进三界智慧……善念诸仙法海穷深极……腾敬怒圣人承元人雄……广大智慧深妙光明威……道齐仙法王过度众生生死靡……解脱布施调意我思惟进如是三界智慧为上五誓得仙道普行此类一切恐惧焉……”这或是本经产生缘由。其后“元阳仙公告弟子荨无下九十六种道无极最尊九十六种法神仙最真九十六种弟子……”或是参与信众,那么《太上元阳经第十》缺少讲经地点和时间,其所需字数亦是不多。大渊忍尔认为,《太上元阳经第十》保存部分几乎是全文,即《太上元阳经第十》残缺部分亦是不多,隐约可见背面《心海集》亦是残缺不多,或刚好三首之数。

《太上元阳经》敦煌相关残抄本有五件(《中华道藏》第四册/099号),分别是:S.0482,尾题“元阳上卷超度济难经品第一”;P.2450;P.2366,第七十五行题《太上元阳经净土品第十七》;台北4717,第二十二行题《太上元阳净土品第十七》;S.3016,尾题《太上元阳经卷第十》[19]。但其余四件内容并不与S.3016相同。

(六)道经再利用

S.3016与S.2295正面皆抄写道经,背面抄写《心海集》佛教诗偈。S.3016正面为《太上元阳经第十》,S.2295正面为《老子变化经》。《老子变化经》从题记可知其为官写本,其底本来自长安最大官立道观玄都观,由秘书省写经生抄写,抄写时间为隋大业八年(618)八月十四日。《太上元阳经第十》(尾题),书写规范,亦有提前画好的线格,可能也是官方写本,但无题记或记录可考。此件中“虎”“世”“民”“愍”字缺笔,盖避高祖、太宗讳,为初唐写本。“世”“民”二字在太宗生前不必避讳,道经所见“世”“民”二字避讳多出于太宗身后,从道经反映情况看,多为高宗、武后、玄宗时期,尤以开元、天宝所写为多。[20]唐代写经之风颇盛,唐玄宗时期向全国颁赐道经,敦煌道经多是唐写本,书法精妙,纸墨鲜明,为敦煌遗书中最易识得者。[21]唐代时期,道教因为皇家的尊奉而鼎盛,敦煌道教的发展与内地道教的发展有着密切的关系。安史之乱时,吐蕃统治敦煌,尊奉佛教,道教衰落。道教衰落后,有许多敦煌道经抄本被撕裂,或用其旧纸重新粘贴,在背面抄写汉文或藏文的佛教经书,也有道教徒利用佛教废旧纸的卷子。[22]

S.2295与S.3016两个写本从字迹来看,可以确定不是同一人所抄,但从标题方式、诗的内容、表达方式看,确实是同一部作品的不同写本,而且两个写本皆抄在道经背面,也值得思考。伯希和《敦煌石室访书记》云:“千佛洞中道经写本,流传渊源,不难于其题志中考得,盖皆神泉观物也。一睹斯名,即可知为道观。”“此类道经写本均极整洁,五百八十年到七百五十年间墨迹也。七百六十年时,藏僧遍占敦煌,道士绝迹,其在斯时欤?神泉观既被废毁,则此类道经自为僧徒狼藉弃置于千佛洞。其一部分尚能流传迄今者,则以僧徒利其纸质厚韧,于其背面缮写佛经及种种记录。随意着笔,书皆率劣。吾所得千佛洞道经,几无不若是。”[23]伯氏所说的神泉观,敦煌文献中武则天长寿二年(693)九月初见其名,大约吐蕃占领敦煌后被取缔[24]。所以,徐俊说:“《心海集》抄写在建中二年(781)吐蕃占据敦煌之后,是可以肯定的。”[25]

三、结语

任半塘《敦煌歌辞总编》中说到《心海集》“包含各类齐言联章甚多”,他将《心海集》解悟篇中以“解悟成佛易易歌”为第一句的九首诗单独收入《敦煌歌辞总编》中,取名为“易易歌”,并说明S.3016解悟篇中以“解悟”二字起的,“凡此皆《心海集》宣扬‘解悟’之同一内容也”,“兹所以独取‘易易歌’九首入本集者,因此九首联章独以‘歌’名,与‘〇一八四’联章原题曰‘听唱张骞一新歌’之性质相同,显然是‘歌辞’,非吟非诵也”[26]。张子开在《敦煌文献中的白话禅诗》中指出《心海集》是“体现出南宗禅意旨的歌辞”,并评价:“这一大批禅诗五、七言夹杂,语言明白易晓,以议论手法阐发禅学义蕴及修禅要道,实为研究唐五代白话禅诗的庞大而宝贵的资料。”[27]

英国国家图书馆藏《心海集》(S.2295,局部)

作者:伏俊琏为西华师范大学文学院教授,龚心怡为西华师范大学中国古典文献学硕士研究生。

期刊:《法音》2020年第5期

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“5-11世纪中国文学写本整理、编年与综合研究”阶段性研究成果,项目编号:16ZD175。

(编辑:许津然)