在敦煌归义军政权时期,即中原王朝之晚唐、五代与宋初,曾流行一种插绘有十王,为生、死者皆可祈福的经卷。因此经与艺术、宗教、民俗的深切关系在疑伪经中很有代表性,引起中外许多学者的注意与研讨。日本寺庙内原存不少古本十王图轴。此经一出,渊源立显。因而日本学者最先入手,自30年代起发表了很多有关论文。中国学者则胡适先生最早留意研讨此经,惜未完稿,此后海峡两岸的学者都对此经作过校录研究。欧美学者亦早就注重十王图轴,近年更有详深专著问世。因前贤近硕对此经的研究成果颇丰,因而笔者在此对研究史略作伸表[i],以明渊源。

日本学者中矢吹庆辉曾翻译此经,塚本善隆[ii]、松本荣一[iii]、酒井忠夫[iv]、泉方璟[v]、梶谷亮治[vi]、坂出祥伸[vii]、秃氏祐祥与小川貫弌[viii]、仁井田陞[ix]、铃木敬[x]、西上实[xi]等发表过研讨此经的论文著作,还有泽田瑞穗[xii]、吉冈义丰[xiii]、金冈照光、水野敬三郎等写过相关论文。一般来说,这些论述中塚本善隆、松本荣一与秃氏、小川师生之文等最具代表性,影响较大。欧美学者中有雷德侯(Lothar Ledderose)考定了普林斯顿大学藏十王图轴内容[xiv]、太史文(Stephen F. Teiser)写出了资料详备、立论新颖的专著[xv]。日本与德国学者还分别对敦煌、吐鲁番所出的回鹘文本作过探讨。

中国学者则有胡适[xvi]、杜斗城[xvii]、石守谦[xviii]、萧登福[xix]、杨富学、汪玉祥、罗华庆以及罗世平等[xx]有此题方面校录、考论与研究撰述。

大陆学界以杜斗城的校录研究影响较大,但前此的论著对研究史重视不足,因而对有关此经研考中已经解决及尚存问题均不够明晰。笔者正是通过从前贤近作的文、著之中良多获益及对经本材料的查阅,感到此方面工作虽然硕果累累,但在基本材料的拼接等等方面还有不少余地,如松本荣一缀合过的图本仍可再缀接;最后拼合结果说明图绘本基本完整并无残卷;写本之中也有可以缀成完卷的精品;研究汉文卷也应提到回鹘、西夏文卷;再者年代考订与图像起源方面也有些很重要的线索。在研考此经时,对相关经籍、经题的复杂与基本情况的描述交待也应更准确才好。

虽然此经由敦煌遗书的面世而倍受重视,但须明确其失传虽久却并未亡佚。中国历代大藏未收入此经,但现知敦煌本以外中国、日本寺庙都有此经图本传世,日本两种藏经中已有收录。《大正新修大藏经》图像部第七卷收入了高野山圣寿院的绘图卷本。《卍续藏经》第150册,载有《预修十王生七经》与《地藏菩萨发心因缘十王经》。后经也有十王且题为藏川所述,但内容仍有不同。据研究《地藏十王经》是日人据此经而造,因而是伪经的伪经[xxi]。现在已明具十王的经有两系,一为敦煌系《阎罗王授记经》,一为日本的《地藏十王经》。前者所具生人为自已修斋的预修特质,与仅为亡人修斋追福不同[xxii],而《地藏十王经》却无此内涵,这是两系的最大区别。国内很多论著提及时常将两系经混同,其实日本学者早已辨明其间关系。因而研考敦煌系本《阎罗王授记(十王)经》时,须将两者关系预先说明。

此经题名称十分庞杂,敦煌数十个经本中经名就有十二种以上。其中有首题、尾题及全称、简称之分别。正式首题就有七种。常用的是《佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经》,字数最多的为《佛说阎罗王授记令四众送终逆修生七斋功德往生净土经》,较简为《佛说阎罗王授记经》。尾题有《阎罗王授记经》与《佛说十王经》等。学者们探讨此一经时,也使用了《阎罗王授记经》、《佛说十王经》、《十王生七经》、《地狱十王图》等等多项不同名称。以前分析经题均未透彻,笔者发现,《佛说十王经》的尾题实际仅现于绘图本之后,经首“成都府大圣慈寺沙门藏川述”之题名与五会赞经启语亦同,即“藏川”名与《十王经》只与具有赞文、插图的卷本有关,此点在过去研讨中多未辨明。而纯写本尾题则多为《阎罗王授记经》。总括来说,无论图、写本,此经正式名称是《阎罗王授记经》,《佛说十王经》只是图本的一种简称。因而探讨此经时,名称仍以《阎罗王授记经》为宜。

以前的研究者已注重图、文本的区别,将此经析为两类,如秃氏与小川、杜斗城、萧登福均是如此。将此经分为甲乙、繁简两类固无不当,但从现在掌握俄藏本中别本、庐山传世本以及石窟造像中的石刻本等等状况来看,须有更完整的概括才能表述出《阎罗王授记(十王)经》的形式特点与性质内容。《阎罗王授记经》可作为写文、绘图本简称,而《佛说十王经》应仅指具赞词、插图之本。日本的《地藏十王经》虽托名藏川,内容并不相同。此类经本成立先后次序应为:《阎罗王授记》→《佛说十王》→《地藏十王》经。

本文对《阎罗王授记(十王)》经本作了彻底考察。对此经插图、写本均作了缀合,从而对完整的插图本两种类型作出分析区别;文中还从俄藏残片中识别出一个别本,剔除一个错订为此经的《灌顶经》;还举引了汉文传世本、回鹘经本情况,并注意到西夏文本的重要线索。考订推年方面也从疑伪经典组合、董文员的三幅绘卷与八十余岁老人所抄数经方面分别有所深入。在此经起源方面,笔者找到了具阎罗、五道图像的重要碑像,又从十王中主要的三王组合方面发现了演进的脉络,但限於篇幅,仅略陈要素而已。因学识浅陋,不足之处尚祈读者赐教。

一.《阎罗王授记经》缀合

此经的缀接可以分为图本、写本两个部分。现知《佛说十王经》均分藏于日本、法国、英国。这些图本都是纸本淡彩,以墨线勾画并设色填彩的绘本。日本大阪府和泉市久保惣纪念美术馆藏本可称其中翘楚,此图卷完整又绘制精良,卷未有董文员题名与辛未年题记。据说此图卷是由佐藤汎爱氏由北京携至日本,以后曾藏京都山中商会[xxiii],现藏大阪久保惣纪念美术馆。法藏P.2003号与P.2870号都是文图皆具,首尾完好的绘本精品。图本之中还有日本高野山宝寿院藏本。日本天理馆与德国藏回鹘文图本则由百济康义与葛玛丽与茨墨等学者作了缀合研究。此外有版画如韩国海印寺本、以及日本建仁寺两足院本、中国玉历宝钞的十王图等,已不在本文讨论的范围。

图本缀合及稀见材料

松本荣一与太史文教授都注重缀合并各有成果。如松本荣一对大英博物馆藏的两个小残片图Ch.00404+Ch.00212的缀接。法国国家图书馆藏P.4523+大英博物馆藏Ch ciioo1(L)的工作则须先归功於太史文先生,虽未以图示,但专著附录4已说明两图可合一[xxiv]。P.4523号有卷首图与五位冥王的画像,Ch ciioo1(L)有后五位冥王和卷尾画,两者皆是无文字的绘本。

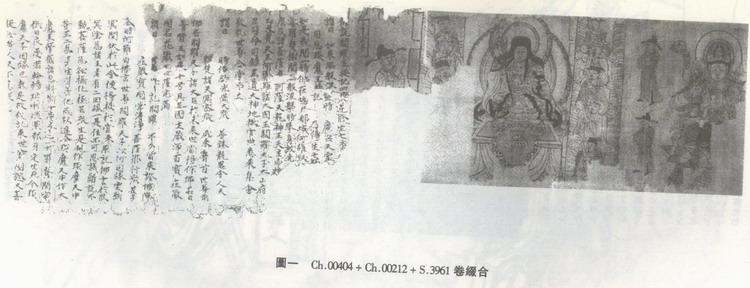

笔者发现松本荣一所缀成之图与S3961恰可合并。松本荣一30年代就曾补出S3961所缺字迹,又缀连大英博物馆藏的两件小残片[xxv],此距两件缀成只一步之遥。至50年后讲谈社《西域美术》II敦煌画62刊出两小片拼合为一的图版[xxvi],Ch.00404是十王经图的卷首画,高28.8、宽55.8厘米,画面上有六臂观音、被帽地藏与十王等;Ch.00212(BM.SP213)号为文字的起首及部分善童子图,高11.4、宽38.1厘米。同书仅隔一个图号的敦煌画64就刊出了S.3961号的画面,但节删了前面的文字部分,否则任何人都可见出两者原为一卷。90年代出版的《英藏敦煌文献》仍将此卷首图与S.3961号分刊于第十四册与第五册[xxvii]。

敦煌此经图本其实只有S.3961号卷首有缺残,其文字从经题开始,上面约十五行字有缺失,下面六行字有缺失。Ch.00212与此卷所缺十五行字相拼,恰正吻合!有些字正好是两纸各半(图一)。缀成的文字如下(/前为残片文字,/后为S.3961号文字,[后为仍缺失部分)。

佛说阎罗王授记四众/逆修生七斋[往生净土经

赞曰 如来临般涅/槃时广召天灵与[地祗

用为琰魔王授/记 乃传生七预[修仪

如是我闻一时/佛在鸠尸那城阿维跋[提河边

婆罗双树间/临般涅槃时举身放光[普照大

众及诸菩萨摩/诃萨天龙神王天主帝释[四天大

王大梵天王阿修罗/王诸大国王阎罗天子太山府

君司命司录五/道大神地狱官典悉来集会

敬礼世尊合掌/而立

赞曰 时/佛舒光满大众 普臻龙鬼会人天

释/梵诸天冥密众 咸来稽首世尊前

佛告阎罗天/子诸大臣於未来世当得做佛名曰

普贤王如来/十号具足国土严净百宝庄严

国名花严菩/萨充满

赞曰 世尊/此日记阎罗 不久当来证佛陀

现在此卷仅卷首图六臂观音一部分与前面下部十九字稍残,全经应属完卷。

具图的《阎罗王授记经》还有庐山开先寺本及西夏、回鹘文本。日本天理参考馆藏回鹘本40余残片,原为张大千收集于敦煌,在缀合的两图上题为“六道轮回”与“地狱变”图。日本百济康义对此有研考论文,杨富学曾有介绍[xxviii]。《地狱变》图碎片中有众多僧俗形象等,残留的回鹘文已难卒读。其中佛像及娑罗树等,应与十王经卷首“授记图”有关,还有渡水图景,似近於第二王初江王处的图景。《轮回图》右上角有五道云气,其中有人或菩萨、阿修罗、奔跑的畜生动物,其下大黑云气中有牛头狱卒,还有亡者、蛇及文吏部分形象。残存文字专家识读为“第十王,五道……轮王公的图”, 因而可确证此图对应于十王经图中“五道转轮王”图。德国柏林印度艺术博物馆藏为吐鲁番出土品,40余残片分属16个经本。除一殿秦广、六殿卞城、七殿泰山王无对应的回鹘文,余七殿或取梵音(阎罗)、或采意译(平等)、或为汉语音译(初江、宋帝、五官、都市、转轮王)。其插图可见有第二初江王、第八平等王与和第十五道转轮王部分,回鹘文经图与汉文本大致对应可以确知。

西夏文本情况则复杂的多,其材料现仅知一角,值得研究处尚大有可为。史金波注明俄藏黑水城文献中有《十王经》、《阎王授记成佛经》各一卷[xxix],据经名很可能是插图、文本各一卷。王静如30年代曾介绍罗振玉购自河北定州佛像腹中所出、明代刻本西夏文经中有一残卷[xxx]。插图为一帝审断状,前有狱卒持业秤之景象。经文译回后则与汉文《阎罗授记》不大对应,但有“第五次七日过於某某狱帝颂言”句,其罪秤出现第五七日,与汉文经卷业镜在第五七日阎罗、地藏处出现不同。其文多描述“狱帝”如何,亦有黑马黑衣冥使的内容。又笔者曾见友人持黑水城出土一极精美之版画,分两层,上面地藏菩萨与阎罗王处中心,地藏高高趺坐莲台上,阎罗则冕旒立案前,童子文吏侍侧。一妇女跪其前,枷锁散置地上。地阎罗身后并排两朵云气,一为狱吏押两戴枷妇女前来,一为吏指引一男子离去。地藏身后云气中有鹅鸡羊猪上升,其下层正是屠夫宰杀它们的埸景。其旁有床帐中屠夫正犯病痛苦状,再侧为无常狱卒押解其前行图景。图象中西夏文榜题,画面两旁还应有延伸。此图在十王经图中具体地位关系颇值研究。

美国弗利尔艺术馆藏一件原属庐山开先寺的传世本,仅在该馆藏品图录上出现一次,因而有必要介绍。庐山本有卷首画及写经开首29行,文起“谨啟讽诵”,署为“成都大慈寺沙门藏川 述赞”,截至“一切罪人系闭牢狱日”。经文与敦煌出本对应无误,且3段赞词上方都画一小佛,或题有“南无阿弥陀佛”(图二)。画面有阎罗跪拜在释迦前,佛侧有菩萨、天王不少胁侍,明显为授记阎罗图景,画面上题“陈观音庆妇人文殊连男庆福造”,下题“南无灭正报释迦牟尼佛会”,其时代约在12世纪初[xxxi],卷后有18段题跋,作者不乏著名人物,如翁方纲、吴荣光、端方、杨守敬、丘逢甲等[xxxii]。从题跋可知清代已对此类经图展开研讨,虽然仅出自金石学角度。题跋中提到的两个人物对了知此图流传极为重要。从吴荣光题记知此图是康熙卅三年(1694)“漫堂中丞”布施此卷於开先寺。漫堂为宋荦(1634-1713)之号,他以荫生历官多任,至吏部尚书[xxxiii];又是清初著名的书画鉴赏收藏家,其家藏丰厚,甚至达到暗中摸索可辨真赝的程度[xxxiv]。据《庐山志》,康熙廿八年宋荦任江西巡抚时曾重修开先寺。宋荦的文集《西陂类稿》卷廿八恰有《题逆修生七往生净土画卷》:

右画《佛说阎罗王授记四众逆修生七往生净土经》一卷,为陈观音庆妇人文殊男庆福造,不著时代及画人姓名,纸罗纹古色画法诡异,书亦具有气格,似是五代北宋人迹。题签《阎立本地狱变像》,未足为据,东坡云:佛灭度后阎浮提众生刚狠自用,莫肯信入,故诸贤圣皆隐不现,独以像设遗言提引未悟。今观此卷,所以提引众生者至矣。摩挲宝轴,憬然如闻晨钟。余藏箧衍最久,会匡卢开先心壁师访作吴门,举以赠,俾归贮之七佛楼,仿东坡施四菩萨版亦都安哉。

题记清楚说明图卷是宋荦在开先寺僧心壁至苏州访其时所赠,布施此卷又恰在其六十岁,可见寓有深意。宋荦未提此画来历,又言藏此画最久,相当喜爱。荦父文康公善画且得过皇室所赠书画,此卷或有可能源于内宫。又画上像主名字中夹佛名号很特别,而云南白族南诏、大理国曾施行“冠姓双名制”,具佛号者很多,如李观音得、董金刚田、张般若师等,剑川石窟中也有此类题名[xxxv]。这些情况为了解此图卷源本能提供一些帮助。

另有多人题记均署为“中实”所嘱。中实为易顺鼎(1858—1920)之字,他以举人历修任两广、云南等省巡道,光绪未年曾在庐山棲贤寺旁筑匡山草庐[xxxvi]。从端方、杨守敬等人题记可知此图是他从寺中检出携回,后曾至广东、上海等地。总之,藏经洞外此珍贵传世图本,证明此经图并非只在敦煌流传。

卷首图及画面略析

现存汉文经图可以缀补成6件完整的作品。其中P.4523 + Ch ciioo1(L) 全为图而无文字,余5件是图赞文完整之作。加上庐山本与回鹘文、西夏文图本残片,现知此经绘图本当在十件以上。

若将缀合后形成的六个完整图卷,加以综合对比,是很有益且有意趣的。日本学者秃氏、小川已作过很详尽的画面分析比较,但连同高野山藏本只用了四个图本[xxxvii]。图卷中每幅画面都是依据文中的赞文来创意、布列具体内容细节的。这些画面形式相对固定,但是也有不同变化。通过对画面的对比性分析,可以略知这六卷之间的关系、画面构成原则及其要素。根据缀合后画卷对比时呈现出的规律性;画面多少及与卷首主尊图等因素,六件图卷明显可析为两组:卷首图主尊为释迦者,共有卷首、六菩萨、持幡使者、十王每王一幅、赦免解脱图,共计十四幅基本画面。卷首图主尊为地藏者,无六菩萨部分,为十三个基本画面。凡卷首图中以地藏菩萨为主,后面就没有以地藏菩萨为首的六菩萨图,这个有趣的细节揭示两组图卷的区别。六卷图本及余残本的情况如下:

第一组:A. 法国藏P.2003号绘卷。B. 日本和泉市久保惣纪念美术馆藏董文员绘卷。C. 法国藏P.2870号绘卷。

第二组:D.英藏Ch.00414 + Ch.00212(BM.SP213)+S.3961号绘卷。E. 法藏P.4523号+英藏Ch cii.001。F.日本高野山圣寿院藏本。

第三组:G.美国弗利尔博物馆藏残本。H.敦煌回鹘文绘画残片。J吐鲁番回鹘文绘画残片。K.黑城、定州所出西夏文本版画。

第一组作品之中卷首图都是以释迦像为主尊者,这与经文中释迦为阎罗王授记的内容有关,其表现与经文更为契合。笔者注意到,卷首为释迦佛与十王的图,阎罗王的位置都有些特别,或左或右,都在佛的身边;与E本P.4523号等卷首地藏十王图均不同。在卷首图中所有的十王都是持笏袍服,五道转轮王也是同样,并未着戎装,唯阎罗王戴冕旒,特征明显。A本P.2003图虽有榜题,却已无字可瓣识,只见阎罗王位於佛右侧第一身。B本董文员绘卷与C本P.2870卷首情况都有特殊处;如B本卷首图十王中有两个第五,即第五五道转轮王、第五七日过阎罗王,结果十位王者总计只排至第九。C本则是从第四王接第十五道转轮王,其后再有第五七日过阎罗王。初看起来是出现了错乱,但其并非孤例,其中体现出某种规律,背后必有原因。依榜题所示很明显,若不进行错位换置,阎罗就会处在距佛陀最远处。这种特殊错乱处理,均是为突出阎罗,将阎罗与五道换位,使阎罗位於释迦佛身旁,则体现出释迦为阎罗王授记的经文内容。当然此内容是在十王图基础上强调出的;弗利尔藏卷残图也表现释迦为阎罗王授记的内容,头戴冕旒的阎罗王只身跪於佛陀面前,只突出阎罗一王。A、B、C、G四本共同说明卷首图中仍以阎罗王授记为主,确实符合经文起首释迦为阎罗授记的描述。由此可知,此类卷首图应定名为“授记图”,而不是前此的论著中所言“说法图”等。

第二组图卷之首皆为地藏十王之像,即被帽地藏菩萨与十大冥王。除日本传世本中十王立於地藏两侧外;余两图卷之构图恰好符合罗华庆分析的敦煌绢图与壁画中,十王或位於地藏两边、或位於侧下成两排的特点。即E本卷首图十王分坐於地藏脚下前方,而G本首卷图,十王则位於地藏两侧,如同装饰带般垂下。卷首地藏十王图,似更符合于此类绢纸作品十王图的发展趋势。

仅具画面无文字的法、英缀合本,法藏残卷有卷首图,十王坐列地藏菩萨下,后接黑衣使者判官。五冥王可辨识为秦广、初江、宋帝、五官、阎罗。阎罗图后一吏身体、一卒腿部露出,与英藏残卷前部人物形象恰好吻合。英藏图中五冥王为变成、太山、平等、都市、五道转轮王,最后为地藏救冥解脱图。其初江王前有奈何桥,阎罗王前有业镜,同地藏菩萨坐于堂前,人像特征多同其他各本,唯一有区别处是宋帝王身着武将服装,五道转轮王则为文官形象,前有云头上六道轮回。地藏菩萨手持锡杖宝珠,善容毕现,似正教诲,前有五身戴枷罪者[xxxviii]。

A本P.2003是此图卷常被视为代表性的名作。但此本的构成细节并不典型,数幅细节处理都较独特。例如第六七日过变成王时乘云上天堂、地狱城的表达、第一年都市王与第三年过五道转轮王处都有类似六道图的云气,却无六道之具体物象。图卷之中五道转轮王仍为文官服饰、善男子举幡形像、以及阎罗大王处无有地藏菩萨等等细节,均不同於其他的画卷。凡此种种似说明此图应是《十王经图》中较早作品。而B本董文员绘本卷首图中确仍存有透视错误之处,其阎罗王与陈(秦)广王的身体部分,本位於舍利弗、目犍连之前,应挡遮住二弟子才对;但此图中此二王却为坐莲台上的佛弟子所挡。以此与A本处相比,可看出董文员卷对此图有参照;因A本两弟子形像很大且坐莲台,十王形象很小。董文员为使十王形象大小合适,忽略了两弟子莲台处与十王形象透视关系,才有此处妣漏出现。比较而言,B本(董文员本)与C本(P.2870)的细节内容处理最为接近。虽然C本几乎每王都画出帐堂厅室,十冥王多坐帐中。但两卷许多幅图的埸景、人物、姿态、用器,甚至构图都很相似;不难看出,C本实际主要参照B本画成,每个画面的人物形貌与姿态都有取自B本的痕迹。从卷首图中C本将B本十王排序只有第九的缺漏,加以补订,十王跪座处加高等处理来看,更流露出其采自B本的理由。两本区别只在风格的文雅与质朴,稍有细微文野之分。B本的用笔比较细劲,画面上书卷气稍重一些,尤其从卷前的使者图、马的形象等可见。由以上分析可知,第一组图本之中,恰可以A、B、C为序,排列出其先后年代顺序。

第二组图卷之关系不若前组清晰。以地藏十王图起首的图本风格与细节变化较多。D、E、F各自有些独具的特点。D本卷首前多六臂观音形象、诸图中无善恶童子,且构图排列很紧。不少学者注意到此卷十王服饰也有同於南朝帝王般的冠饰,即如《历代帝王图》陈文帝的菱角巾(状如菱角,实应称为白幍,即尖顶高耸,两侧有岐角的纱罗帽);实际上,B与C本卷首图就有了第六王戴白色折巾的例子,而在C与E本卷首十王部分,王者竟也是白色与黑色折巾交错顶戴。而E本确则是民间味浓而画得又精到的一本,线条很流畅亦有力度。晚出的F本制于日本,风格与敦煌数本有别是很自然的。其用笔亦不讲究起落,造型较为随意,诸冥王的随从众多。画中既无冥使、六菩萨图;亦无最后的解脱图,仅11幅图,在诸本中最少。第1、2组之间也并非截然分开,有些细节描述也很具相似承绪之处的。

诸本图中最后一图还需注意。据图后文赞,此图一般是“赦罪解脱”图,但太史文精辟分析,D本S.3961最后之图却应是目连救母故事。因P.3304V背面的此经,实际上是十王经绘图的注解,只具赞语与所绘图的说明(更证明了此经图像是以赞语为准画出)。此记最后一图的说明竟然是“大目乾连於此铁床地狱劝化狱卒救母时”。虽然各本的场面都颇似劝化狱卒,但只有D本此图狱卒前为一妇女,且僧人持一物给此妇人,与目连救母的事迹相合。而余卷中此图僧人,则或为地藏或为道明形象[xxxix]。

画面构成因素中重要而值得注意的是善男信女,以及图中体现的供养者。有研讨者较重视亡者地狱受罪罚的情况,其实,此图卷中除冥界大王及随从,共有善男信女之善士、供养造斋者本人、亡者中恶逆受罚之人,此三种人构成过十斋日的主体。其中为亡者追荐,为本人预修,都与生前犯十恶五逆者成鲜明对比。特别是四川安岳圆觉洞两龛五代时地藏十王地狱像龛中,我们也发现有奉经像的善男信女之像[xl],所以,在此题目研究中,决不应忽视这方面形象。

写本缀合、别本及列表

《阎罗王授记经》的写本更多,其中也有不少已残缺不整者。这些经卷中,笔者检视时国家图书馆藏的唐69号以前尚未公布。此件为残片,仅存十五行字,行十七字左右,从“鸡狗毒蛇一切重罪应入地狱”至“及有事忙不得作斋请佛延僧”,正是讲预修作斋的一段内容。笔者发现,S.2815是后面完整,前有部分缺失的一件写卷,此两者不仅内容可以相连,而且S.2815前面一角残存三行共七字,正好补足唐69所缺(/后是S.2815前角存字)。

乘在一王并新死人留连受苦不得出/生迟

滞在劫是故劝汝作此斋事如至斋日/到无

财物及有事忙不得作斋请佛延僧/建福应

因而,此两卷可以缀合无误。不仅如此,英国博物馆所藏的S.7598,也是一件残片且为经首,所存共14行字。内容与唐69号之间相衔,其间仅缺一行半字,前后可以贯通。这两件卷子的行字数与字体都很相近,尤其是首、尾题对照,更可显出如一人手笔。因而,此三个卷号,即S.7598+国敦唐69+ S.2815又可缀合成首尾完整的一卷(图三)。胡适先生曾慨叹过S.2815是诸本之中书写最好的一卷,只可惜前面缺失了三分之一,现在有幸此卷已成全璧。

俄藏此经几个小残写片中实有一个别本。《俄藏敦煌文献》第⑥册中刊出Дх00143与Дх00143V的残片虽小,却不容忽视。这是一片册页与背面,册子上存六行字,背面存2行字与尾题。此段文字与现知各本都不相同。

表一.别本与诸本对照

| 俄藏某本 | 常见诸本 |

| 正面“者在生之日,请佛延僧,功德 无量无边,亦请十王,请僧四十 九人,俱在佛会。饮食供养及施 所爱财物者,命终之日,十方诸佛, 四十九僧,为作证明。囗罪生福,善恶 童子悉皆欢喜,囗便得生三十” 背面“三天,汝当奉持囗界,於教/奉行。/ 佛说阎罗王受记经”。 | 尔时琰摩罗法王欢喜顶礼,退坐一面。佛告阿难,此经名《阎罗王受记令四众预修生七斋功德往生净土经》。汝等比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙八部、鬼神诸菩萨等,当持奉流传国界,依教奉行。 |

《俄藏敦煌文献》⑦也刊有两个此经的残片,即Дх00803与Дх00931,且均有尾题。这说明上述三本都是经尾,因而俄藏本至少也有三件之多[xli]。俄藏另一手卷残片,高6至9厘米,定为《十王经》的Дх02791(孟2744)号,已刊于《俄藏敦煌文献》⑩,其文中虽有阎罗王、五官出现,但实属东晋帛尸密多罗译《灌顶经》中内容。残片存16行,行最多14字。起“痴迷或信耶”至“其精神还”。正是《佛说灌顶经》第12卷中一段内容[xlii]:

“欲望长生终不能得。愚痴迷惑信邪倒见死入地狱。展转其中无解脱时。是名九横。……。又有众生不持五戒不信正法。设有受者多所毁犯。於是地下鬼神及伺候奏上五官,五官料简除死定生。或注录精神未判是非。若已定者奏上阎罗,阎罗监察随罪轻重考而治之。世间痿黄之病困笃不死一绝一生由其罪福未得料简。录其精神在彼王所。或七日二三七日至七七日名籍定者,放其精神还其身中。

因而此Дх02791(孟2744)号经应更名为《灌顶经》,并从《阎罗王受记经》系列中剔除。

将《阎罗王授记(佛说十王)经》经缀合整理后,我们可将这些经本集中起来分别列表如下:

表二.《佛说十王经》状况:

| 序号 | 经名简称 | 收藏地与收藏号等 | 原出地与现在国 | 图 | 赞 | 文 | 尺寸 | 备注 |

| A | 十王经 | P.2003号绘卷。 巴黎 | 敦煌 法国 | V | V | V |

| 全 |

| B | 十王经 | 和泉市久保惣 纪念美术馆藏董文员绘卷 | 敦煌 日本 | V | V | V | 28.2* 680cm | 全 |

| C | 十王经 | P.2870号绘卷。 巴黎 | 敦煌 法国 | V | V | V |

| 全 |

| D | 十王经 | Ch.00404(L)+Ch.00212(L) + S.3961号绘卷。 伦敦 | 敦煌 英国 | V | V | V | 28.8* 550.8cm | 全 |

| E |

| Ch cii.oo1(L)+ P.4523。 伦敦、巴黎 | 敦煌 英国 法国 | V |

|

| 28* 500cm | 全 |

| F | 预修十王生七经 | 高野山圣寿院藏本。 《大正藏图像部》1370号 | 日本高野山 | V | V | V |

| 全 |

| G | 阎罗王授记经 | 弗利尔艺术博物馆藏本(12世纪) 华盛顿特区 | 庐山 美国 | V | V | V | 28* 52.4cm卷首画 | 存首部 |

| H |

| 回鹘文写经绘图残片MIK3:4535、4637、7246、7248、7256、7451。柏林 | 新疆 德国 | V | V | V |

| 6残片识为两个图卷 |

| J |

| 回鹘文残片 大阪 | 新疆 日本 | V | V | V |

| 残片为一卷中2图 |

| K |

| 西夏文佛经V 北京 | 河北定州 中国 | V | V | V |

| 残卷有1插图 |

现知此经的写本,已有30件以上。分藏于中、日、英、德、俄国。汉文外回鹘文写本约有14件以上、亦有西夏文本。

表三.《阎罗王授记经》状况:

| 序号 | 原经号 | 经名简称情况 | 图 | 赞 | 文 | 收藏地 | 纪年情况 |

| 备注 |

| 1. | P.3761 | 阎罗王授记经 |

| V | V | 法国国民图书馆 |

| 册子装 |

|

| 2. | P.3304v |

|

| V |

|

|

|

| |

| 3. | P.5580 |

|

|

| V |

|

| 册子 |

|

| 4. | 散799 | 同前 |

|

| V | 日本书道博物馆 | 清泰三年十二月 | 薛延唱供养。 |

|

| 5. | 散535 |

|

|

| V | 李氏原藏 | 戊辰年七月 |

|

|

| 6. | 散262 |

|

|

| V | 李氏原藏 |

| 金刚经册后阎罗王授记 | |

| 7. | S.5531(8) | 阎罗王经 |

|

| V | 英国国家图书馆 |

| 册子 |

|

| 8. | S.2489 | 阎罗王经 |

|

| V | 英国国家图书馆 |

| 妙福题记 |

|

| 9. | S.3147 | 阎罗王受记经 |

|

| V | 英国国家图书馆 |

| 张家 道真题记 |

|

| 10. | S.4530 | 阎罗王授记经 |

|

| V | 英国国家图书馆 |

|

|

|

| 11. | S.4805 | 阎罗王经 |

|

| V | 英国国家图书馆 |

|

|

|

| 12. | S.4890 |

|

|

| V | 英国国家图书馆 |

|

|

|

| 13. | S.5450 | 同前 |

|

| V | 英国国家图书馆 | 戊辰年二月 | 册子装 |

|

| 14. | S.5585 |

|

|

| V | 英国国家图书馆 |

| 册子 |

|

| 15. | S.6230 | 阎罗王授记经 |

|

| V | 英国国家图书馆 | 同光肆年六月 |

|

|

| 16. | 5.5544(2) | 阎罗王受记经 |

|

| V | 英国国家图书馆 | 辛未年正月 | 册子 |

|

| 17. | S.7598+ 国敦唐69+S.2815 | 阎罗王受记经 |

|

| V | 英国国家图书馆 北京图书馆 |

|

| |

| 18. | 北8254咸75 | 阎罗王受记—— |

|

| V | 北京图书馆 |

| 张家 道真题记 |

|

| 19. | 北8255服77 |

|

|

| V | 北京图书馆 |

|

| 后略残 |

| 20. | 北8256字66 |

|

|

| V | 北京图书馆 |

|

|

|

| 21. | 北8257字45 | 阎罗王经 |

|

| V | 北京图书馆 |

| 妙福题记 |

|

| 22. | 北8258列26 | 阎罗王受记经 |

|

| V | 北京图书馆 | 戊辰年八月 |

|

|

| 23. | 北8259冈44 | 阎罗王受记经 |

|

| V | 北京图书馆 | 四月五日五七(斋) | 翟奉达题 |

|

| 24. | 国敦1537 |

|

|

| V | 北京图书馆 |

| 翟定友、张王仵题 | |

| 25. | 上博48 (41379)17 | 阎罗王受记经 |

|

| V | 上海博物馆 |

|

| |

| 26. | 孟1302 Дх.931 | 阎罗王经 |

|

| V | 俄罗斯科学院东方研究所(圣彼得堡) |

| 册子 | |

| 27. | 孟1303 Дх.803 |

|

|

| V | 同上 |

|

|

|

| 28. | 孟1304 Дх.143 | 阎罗王受记经 |

|

| V | 同上 |

| 册子 别本 |

|

| 29. | 史金波表 264 83 | 阎王授记成佛经、 十王经 | V |

| V | 俄罗斯科学院东方研究所(圣彼得堡) |

| 西夏文 |

|

| 30. | 7a-ii MIK3:2 3:3… | 阎罗成佛受记经 |

|

|

| 德国柏林印度中亚博物馆 |

| 约14个抄本 | 35余残片 |

从上两表基本可知此类经的数量及绘图、写本的状况。汉本写本至少有28件,图本有7件,总数在35件以上,已远高于原计22本的数量[li]。另在P.2249号《大般若经》卷232背面《康保住契约》前,也抄出一条此经之题[lii]。而西夏、回鹘文现知在20件左右,因而其总数约在55件上下。三个语种大约都有绘图和写本,西夏文本最需加强研究。

二.《阎罗王授记经》年代考证

日本藏经收录的此经题识均有年代。《地藏菩萨发心因缘十王经》后识语述说严佛调称此经梵本由真佛所授,明显是伪托之词;题识还有天圣十年(1032)十一月刻版印行语,其写本当在此之前。而《大正藏图像部》第七卷所刊《预修十王生七经》后识语则有明代成化五年(1469)六月记、也有日本宽永四稔(1627)之记,相当于我国明代天启七年[liii]。虽然此经本年代较晚,但其与敦煌图绘本完全对应,说明了此经流传影响与变化。

从题记情况可见三种区别:纪年明确、具有干支、具有题名者。

具干支纪年题记的有五个写本。S.4530号为戊辰年二月廿四日八十五。散0353号为戊辰年七月廿八日八十五囗三写流传。国敦藏列26为戊辰年八月一日八十五老人手写流传。S.5531号为庚辰年。S. 5544号为辛未年正月。再如S.3147号题与国敦咸75号皆题为比丘道真受持。S.2489号与国敦字45并题,安国寺患尼弟子妙福发心敬写此经。对这些情况进行分析,可以进一步掌握此经的年代与跨度。

S.6230号题记有后唐庄宗时“同光肆年(926)丙戌六月六日写记之耳”。现藏日本书道博物馆的散0799 号原属日本中村不折,题记有后唐未帝时:“清泰三年丙申(936)十二月二十日”。国敦藏8259(冈44)号,是敦煌五代著名历学家翟奉达为亡妻马氏[liv]所作十王斋写经的一部分,虽然原卷数经只题月日,但经施萍亭先生拼对,得知此卷前接天津艺术博物馆藏4532号写经[lv],此两卷又可后连P.2055号,三卷共十经,与修十斋过十王的程序分毫不差[lvi]。起首的天津卷经题前有显德五年三月一日之记,而国敦此卷中《阎罗王授记经》是同年四月五日过五七斋时所写,此为五代后周柴荣年号,即公元958年。三件明确纪年都属敦煌归义军曹氏政权时期,三个年号亦分属曹氏政权中三人。同光四年(926)为最早的曹议金(仁贵)时期(公元914-935年);清泰三年(936)属曹元德时期(公元935-939年);显德五年(958)属曹元忠时期(公元944-974)。敦煌曹氏政权起自公元914年(后梁未帝乾化四年)至於公元1002年(北宋真宗咸平五年)[lvii],其时庶民佛教得到很大的发展,修斋祈福之民俗提供的环境与土壤,使《阎罗王授记经》一类疑伪经大量流行[lviii]。此种背景很值重视。

由於翟奉达供奉十王斋,以写十部经的形式来完成,自然启发人们思考,写经之中是否还有类似情况?虽然尚未再现以十经供十王斋者,但敦煌写经中确实存在不少“组合”,尤其流行的是疑伪经典的组合。《阎罗授记》即非单独存在,多在组合之中。如S.5531号就写有九经,此经排在第八;有趣的是S.3147号与国敦咸75题签的经名上也有“八”字;这种组合关系可与曹氏政权流行疑伪经表[lix]相辅相成,说明庶民佛教之经典状况。这方面探索不仅有助于了解当时信仰特点,对年代考订也是有益的。当然,写经组合与题识信息也有同时存在的情况。

呈现组合的疑伪经典

翟奉达写十经之中都是短小的疑伪经;再如P.2374题记为:“维大周显德六年四月,……禅师惠光,发心敬写延寿命经、续命经、天请问经三卷”。 国敦8247(日93)号有《续命经》、《延寿命经》、《天请问经》、《心经》、《造塔功德经》、《大乘四法经》、《十想经》7经,《俄藏敦煌文献》⑦所刊Лx00927号亦有七经。S.5581号亦有六经,P.3932号抄出五经。最典型S.5531号共有9经,《妙法莲花经》、《佛说解百生怨家陀罗尼经》、《佛说地藏菩萨经》、《佛说天请问经》、《佛说续命经》、《摩利支天经》、《佛说延寿命经》、《佛说阎罗王受记经》、《般若波罗密多心经一卷》。上海博物馆藏48号经册抄经达43号之多,其中此类经为数不少。上举之例足已说明抄写佛经中的组合关系。

P.3761号《阎罗王授记经》较特殊,不仅为册子装,而且是有经有赞却无图的内容。我们注意到与之相邻的两个经号,也都是册子装,形式都较小,每页仅有三四行,每行仅有四五字,每行字数、字体、大小都相近;并写有多部经,且与前述成组佛经内容相似。如P.3759号为《佛说八阳神咒经》、《佛说摩利支天菩萨陀罗尼经》、《解百生怨家陀罗尼经》,经后题“戊子年闰五月十六日写”。P.3760号写有《法华经观世音菩萨普门品第廿五》、《佛说观音经》、《佛说地藏菩萨经》、《佛说续命经》[lx]。我们知道,董文员绘卷之前也写有《地藏菩萨经》。从经文成组及册子形式极为相近来推断,我们有理由相信,虽然字体并不完全一致,这三个经号仍是同时所写。同一经号中数个经确有不同的字体出现,如P.3932号中前3经为一人所写,后2经为另一人书。此三册之中戊子年且闰五月的纪载,为年代排定提供了依据。此年干支闰月同北宋端拱元年(988)相符,敦煌历法亦不牴啎[lxi]。太史文曾分析此经有卷子、大、小册子与绘图本等多样形式,以适应不同的宗教要求。这三册袖珍式的小册子,可以方便地随身携带,在宗教用途上也有相同的适应性,此亦可帮助说明其年代的一致性。

上海博物馆藏48(31479)号经册之中17号为《阎罗王授记经》,其前有《地藏菩萨经》等,册中还有著名的《清泰四年(937)曹元深祭神文》,经册形成必在此年后。此册封面上部存有 “庚辰年八月十七” 题字。此庚辰必应是清泰四年以后的庚辰、约为北宋太平兴国五年(980)。因经册中清泰及同光等纪年,其抄成於980年的可能性很大。

写有9部经的S.5531号上题有庚辰年十二月廿日,后面还写出了三经名,即“摩力支天经、地藏菩萨经、佛说续命经”。此为公元921或981年。S.5531号与上海博物馆藏48号的两个庚辰纪年相比较而言,北宋初年时对唐五代流行的经典抄录已至集大成的程度,因而S.5531号的年代更可能在五代的庚辰年即贞明六年(921年初[lxii])。

八十老人题记的写经

有数本此经题记都是八旬老人所作,这些写本是否出自同一位老人之手呢?颇值寻味的是此数经多与《金刚经》成组合,这些《金刚经》又抄自同一范本、出自四川的印刷品——西川过家真印本。此印本之经文有三十二分,后接三段咒语(大身真言、随身真言、心中心真言)。仅抄写《金刚经》的八旬老人题记更多,从年号干支的排序来看,亦是同一位老人所抄。实际上,白化文、荣新江、陈祚龙已从不同角度注意了这位老人的写经[lxiii],太史文已据此老人题记排定了现知《阎罗王授记经》的最早年代。其专著附录12列出了有关老人写8件《金刚经》与3件《十王经》共11件经本的情况,而白化文教授则更多举出了同时写有《金刚经》与《阎罗王授记经》的S.5450与S.5544加以讨论。笔者还发现个别《阎罗王授记》经前有《金刚经》后面的真言咒语,因而也是这种《金刚》、《受记》同抄的情况。以下将这类写经情况列出:

S.5534号《金刚经》题:天复五年乙丑(905)三月一日,信心受持,老人八十有二。S.5444《金刚经》题:天祐二年乙丑(905)四月廿三日,八十二老人手写此经,流传信士。S.5969《金刚经》题:天复(祐)64二年乙丑(906)十二月廿日,八十二老人手写流传[lxiv]。《金刚经》:天祐三年丙寅(906)正月廿六日,八十(下残)敦煌市博物馆藏053号。S.5451号《金刚经》题:天祐三年丙寅(906)二月二日,八十三老人手自剌血写之(相邻的S.5450写《金刚经》与《阎罗王授记经》)。S.5669号《金刚经》题:天祐三年丙寅(906)二月三日,八十三老人剌左手中指出血,经香墨写此金(经)。P.2876号《金刚经》题:天祐三年丙寅(906)四月五日,八十三老翁剌血和墨,手写此经……。国图敦有9号《金刚经》题:丁卯年(907)三月十二日,八十四老人手写流传[lxv]。S.4530号《阎罗王授记经》题:戊辰年(908)二月廿四日,八十五(后残)。散0535号《阎罗王授记经》题:戊辰年(908)七月廿八日,八十五囗三写流传。国敦列26《阎罗王授记经》:戊辰年(908)八月一日,八十五老人手写流传,依教不修,生入地狱。S.5544号《金刚经》与《阎罗王授记经》。其后题:奉为老耕牛一头,敬写《金刚》一卷,《受记》一卷,……辛未年(911)正月。

附:散262号为《金刚经》与《阎罗王授记经》经册。S.5585号《金刚经咒语》与《阎罗王授记经》。P.5580号为《金刚经咒语》与《阎罗王授记经》。

上列诸本的《金刚经》后,除敦煌博物馆本、散262号情况未明外,都题有“西川过家真印本”字样,说明是遵从此印刷本样式抄写。从写经字体考察,也确为同一老人所书。杜斗城先生还指出S.5585《阎罗王授记十王经》字体与S.5544一致,笔者则发现此经前面有《金刚经咒》的“心中心真言”。太史文著作附录10中列出的P.5580册子情况也相同,经前有《金刚经咒》真言。这说明这两件原为《金刚》与《阎罗王授记》同抄,《金刚经》亦用来自四川的古印本为准,符合此位老人写经习惯,且所写字体也与老人很相似,因而,《金刚》与《受记》的组合完全可能在908年以前就出现。从各写本与《金刚经》印本的关系、题纪年号与年龄与心绪及字体等因素,都可肯定此是一位老人所作,决非巧合。诸本题记可以清楚地反映其思想变化。如八十二岁时所写是为“受持”与“流传”;八十三岁所写则多刺血和墨而成,从“以死写之,乞早过世、余无所愿”(P.2876),已明显流露出考虑死后问题。八十五岁时有“依教不修,生入地狱”等句,且多写《阎罗王授记》经。八十八岁时则有为怨家债主与老耕牛神生净土之句[lxvi]。老人多写此经明显是接受了生前预修七七斋、写《阎罗王授记经》可得福报、免入地狱之说。此生人写经预修生七、为已修福,与翟奉达为亡妻修福,共同构成此经为生人、亡人修福观念深入民间的极好例证。

老人所写《金刚》与《受记》经排出序列,其中至少可以肯定时当五代初后梁开平二年(908)年与南汉乾化元年(911)年时有此经抄写之本。这已较纪年写本的同光四年(926)早18年。但老人写经之中是否有更早写本呢?笔者曾推想S.5450是否与S.5451同年所写,因为经号相连,其字体尤其金刚真言部分极为一致。但从老人题记中反映的对年号、干支的纪载越来越趋简之规律与此题记布局及略斜的特点来看,此说论据不够充分,因而笔者同意白化文认为S.5450与S.5544号同时的观点。又抄同本《金刚》的S.6726号题有“写经弟子兵马使汜安宁年可七十二”题记,白化文先生认为此人或为写经八十老人,但其年岁、纪年并未能完全相合。笔者注意到P.2784背面有“兵马使阴员宗(?)、汜囗囗”的题名[lxvii]。看来写这种写经在兵马使中曾流行,此位八十老人更有可能是这位阴员宗[lxviii]。

董文员所绘三图卷

绘本中除F本(日本高野山)题有纪年外[lxix],B本(久保惣美术馆)的“辛未年十二月十日书画毕,年六十八,弟子董文员供养”题记,是敦煌五件绘本中唯一干支题记,因而很重要。日本学者曾分别推测其为五代乾化元年(911)或北宋开宝四年(971)[lxx]。

更重要线索是董文员作为敦煌一位出色的画家,现知绘迹还有英国与中国所藏共计三件。以往的论考或一或二、从未同时利用三件图卷。大英博物馆所藏绢画中有一幅珍贵精美的双观音图,上部有较长的题记[lxxi],最后有伎术弟子董文员供养之名。中国历史博物馆也藏有一件董文员所绘观世音菩萨与毗沙门天王像,其下部也有长篇题记及僧俗供养像[lxxii]。这些作品不仅为推断董文员绘十王卷之年代丰富了材料,对研究敦煌佛教、民俗社会也有帮助。

英藏Chxxxiiioo5《双观音图》题记可分三段,中间为画观音像记,两侧分别有画观音记:

中段题记内说:清信弟子温义(义温)为已身落番得归乡敬造一心供养。

右侧题记为:优婆夷觉惠,同修观世音菩萨。一为先亡父母神生净土,甲囗囗三涂,承生净国,早登佛界,一心供养。

左侧题记为:囗囗永安寺老宿慈力发心敬画观世音菩萨,为过往父/(母)囗三,早过佛界,一心供养。信弟子男永安寺律师义/囗一心供养。 信弟子兼伎术子弟(弟子)董文员一心供养。

此图高147.3、宽105.3厘米。两位男相观音相对而立,面稍侧,眉心白毫,有髭须。身材修长,饰络华丽。题记中伎术弟子的称呼与将已身画入并题“书画毕”十王经卷的董文员完全相符。由于长期开窟画像,敦煌必有继承传习的匠师,并形成了“画行”、“画院”。曹延禄(976—1002)在位时安西榆林第35窟存有数身画师供养像,其题记中“沙州工匠都勾当画院”之称说明最迟北宋初沙洲曹氏已有官府画院,续五代之南唐、西蜀画院迭出的潮流[lxxiii]。而更早的晚唐时敦煌已有一种“伎术院”,其中可学吉凶礼仪、音乐历算,有无学习绘艺之事,并无证据,仅P.2032背面提到画窟门的“院生”,但此院生或属画院。而董文员“伎术弟子”的身份颇耐人寻味,是否其正在“伎术院”中习画艺?又S.3929写卷誉“节度押衙画行都料董保德”的画艺,“手迹及於僧繇,笔势邻於曹氏(曹仲达)”,其文员与保德都为董氏画手,或有家族之亲缘?

中国历史博物馆所藏董文员绘《观音天王供养像》为纸本,墨线勾成并点染一些色彩,高约54厘米。两像皆正面立,观音菩萨手中持瓶花与花枝。北方毗沙门天王手中托塔、持戟,戟枝还系有飘垂的幡带。此图下段题记也分三段,并以界格分开。中间题记是:

清信佛弟子董文员,先奉为/先亡父母神生净土,勿落三涂。次为长兄僧议渊,染患未蒙抽/感X,凭佛加威,乞祗救拔。敬画/大慈大悲救苦观世音菩萨,/及北方大圣毗沙门天王供养 时庚寅年七月十五日题写.

其右侧画有一僧人趺坐毯上,手持香炉,题字为:

兄释门临坛律师兼使/内道埸门僧比丘议全供养。

其左侧画出一跪姿妇女像,身穿大袖袍服,肩绕帔帛。双手相揖抱,发髻向后堆起,插有梳饰,两鬓各伸出翅一枝。题词为:

慈母修行顿悟大乘/优婆夷觉惠一心供养。

发愿文清楚反映了董文员的家庭关系、及两图的先后次序。董氏是虔信敬香之家,觉惠为董文员之母,僧议渊与议全皆是董之兄。觉惠在双观音图中为先亡父母祈愿,同时有永安寺僧“伎术弟子”的董文员。而观音天王图中董文员为先亡父母祈愿,则觉惠已经过世。其顿悟大乘优婆夷[lxxiv]的身份是禅宗流行有关。

董文员为已祈福作画之辛未年时68岁,为亡父母与疾兄作画之庚寅时早其41年,应为27岁,则为亡祖父母作画时就更年少了。

青少年“伎术弟子”画《双观音》,中青年画《观音天王》,老年画《十王》,董文员三绘卷的序次应当清楚无误。但这个序次定在何一具体纪年点上,仍有相当困难。

以前曾据绘画风格近於唐咸通五年(864)的四观音文殊普贤绢画及“落番归乡”为归义军收复沙、瓜州的大中二年(848)背景将《双观音》定为九世纪中期。《观音天王》一般定为五代的长兴元年(930),而《十王》有五代乾化元年(911)与北宋开宝四年(971)两说。这三者如何统一於一人呢?

董肯定不能以120、130岁高寿从九世纪中期活到北宋开宝初年。若依董乾化元年68岁,将画《观音天王》提至唐咸通十一年(870),也说的过去,而《双观音》韵致确近唐画。但是笔者在S.2614V查得了僧人“慈力”之名。

《双观音图》上题出的慈力已为“永安寺老宿”,而S2614是〈沙州诸寺僧尼名簿〉,此卷首部分就是永安寺僧,虽然有残损,但所幸“慈力”之名存焉。此卷年代原有唐乾宁二年(895)说,现又考为略晚的十世纪初[lxxv]。P.2250V号(约937年之前)《媇状》中永安寺部分[lxxvi]无慈力之名,定已辞世。慈力既是十世纪初的“老宿”,就不可能在九世纪中期已成“老宿”。这说明此幅唐风颇浓的〈双观音〉绢图时代应较原定晚很多。

以前学术界较多接受董绘《十王经图》在五代乾化辛未年(911)的论点[lxxvii],其服装等细节特征确也有些较早的遗风,但我们从董绘三卷来整体考虑,从觉惠头饰出翅与相关图像对比等,特别是永安寺僧慈力题名之证,仍将董绘三卷排为10世纪初,长兴元年(930)与北宋开宝四年(971)为宜(据公历已是972年初)。在图像风格与文字证据与小有牴牾时,仍应服从文献根据。

其余写本与年代归纳

写本《阎罗王授记经》中有几种明显的字体变化。如安国寺尼妙福抄经,字体娟秀,有一丝女性的清丽气息。安国寺是归义军时期敦煌五尼寺——大乘、灵修、普光、安国、圣光寺之一。妙福抄经题记云所抄为七卷,现存两卷字体完全一致,可以肯定是其所抄,又有国敦8256(字45)字体也很近似,但有个别字写法不完全相同,因而是否妙福所书尚存疑义。妙福之名在敦煌的僧、尼名录上也曾有出现,其抄经是因已身患病而祈愿,亦因为年事已高,其时间也应在十世纪中期。

国敦藏咸75号、S.3147号均有比丘道真受持与“上、张家”等字样。道真俗姓张[lxxviii],是敦煌历史上著名的僧人,为三界寺观音内院的住持。三界寺在敦煌壁画及许多卷子中都有出现,是著名大寺,姜亮夫先生早就对其有论述[lxxix]。近年对道真修补大藏经等工作也有深入探讨,如长兴五年(934)前后道真所作修补敦煌藏经的事业[lxxx]。道真所授的不少戒牒仍存,如北宋雍熙四年(987)的授菩萨戒牒上,道真已是都僧录赐紫大法师,说明在长兴年间至北宋初他都活跃在敦煌。也有论著指出据道林、法真等人提到情况,道真应在920至927年出使伊州,至996年道真仍健在[lxxxi]。上述两经题名说明道真也注重此类民俗经典,而且此两经也都有修补过的特征,有引首与题签等,这应说明两种道真题字的经之抄写时间至少在长兴五年之前,是928到934年之间或更早。

总之,以上我们多个方面,即经卷及经篇之间相关联系;以“西川过家印真本”的雕印本为范的相关经典《金刚经》;老人年龄与写经年代的递进序列关系;敦煌历法中采用了干支纪年的特殊阶段;还有供养画家与相关作品及僧人题名等方面,推定出了敦煌本《阎罗王授记(十王)经》的年代。

公元908年、戊辰二月。五代后梁开平二年。S.4530号写经。

公元908年、戊辰七月。五代后梁开平二年。散0535号写经。

公元908年、戊辰八月。五代后梁开平二年。北京图书馆(列26)号写经。

公元911年、辛未正月。五代后梁开平五年。S.5544(2)号写经。

公元911年、五代后梁开平五年,S5450(2)号写经。

公元911年之前,S.5585号与老人所写经字体一致[lxxxii]。

公元921年、庚辰十二月。五代后梁贞明六年,S.5531(8)号写经[lxxxiii]。

公元926年、丙戌六月。五代后唐同光四年。S.6230号写经。

公元936年、丙申十二月。五代后唐清泰三年。日本书道博物馆藏本。

公元958年、戊午四月。五代后周显德五年。北京图书馆(冈44)号写经。

公元971年、辛未十二月、北宋开宝四年。日本久保惣总纪念美术馆藏董文员供养卷。有图赞。

公元980年、庚辰年八月。北宋太平兴国五年。上海博物馆48号经册。

公元988年、戊子闰五月。北宋端拱元年前后,P.3761号写经。有经赞而无图。

公元1627年。日本宽永四稔卯月(相当於明天启七年)。F本日本高野山宝寿院藏本。有图有赞。

在汉文本中,纯文无图者约为26本,绘本8件经整理成6本,合计约达32本。而其中年代约可明确者已达10本以上,时代约从五代初至北宋初年,约为敦煌归义军张氏最后的张承奉至曹氏最后的曹延禄时,在金山国[lxxxiv]与曹氏初期较集中。此外还有西夏时期本、宋代传世本与明代西夏本。

三. 缘起线索并小结

通过以上缀合分析、考订归纳,根据此经汉文本绘图、书写本的各种类型,笔者以为应将现知全部经卷与入大藏经本通盘考虑,包括大足宝顶大佛湾第20号石刻录文与日本《地藏菩萨发心因缘十王经》等,对图赞文与内容加以分类区别。总体来说,图文形式共有纯图、图文赞齐全、无图有赞文、仅具经偈文字及不同文本的多种变化[lxxxv]。简略划分图文赞齐全与仅文无图赞的两种已不能反映全面情况[lxxxvi]。因而宜分三种类别,其甲、乙种又有数种区分,才能概括其全貌:

甲种.《阎罗王授记经》、一、有经文无赞无图。二、俄藏内容不同的别本。

乙种.《佛说十王经》、一、图赞文齐全。二、仅图无文。三、有赞有文而无图。四、仅具赞词与图绘说明。五、有十王像与赞词节录的大足石刻本[lxxxvii]。

丙种.《地藏十王经》一、有赞有文,为日本撰述,内容不同于甲乙种经。

由于此经关涉佛教、艺术、民俗内涵甚多,前贤诸家对其来源所据,很有兴趣而详加究察,虽然多有硕果,但十王名称所出仍未有定说。此经的来源确很复杂,涉及经典与图像诸多方面,很多探考多从疑伪经典等找出处,但从南宋《释门正统·利生志》、《佛祖统纪·十王供》到早期《灌顶》、《提谓》、《净度三昧》等疑经与《阎罗授记(十王)》经的密切联系,从塚本善隆到酒井忠夫等日本学者已论考殆尽,道明和尚入冥等线索亦同。再加论考时应扩展范围,例如属俗众在一月内十天遵守八关斋戒的《十斋日》仪轨、日本学者曾提及但未遑深论之中唐法照所创净土五会念佛法门与此经关联处都特值注意,更重要的是,从典籍经轨等处能找出十王所出典故固然很好,但在不能肯定十王名号所出的情况下,不妨另辟蹊径,探访其图像演变踪迹、十王之中的核心组合关系等也许更有价值。十王的形成应经历较长的历史过程,并非一朝一代蹴就,也非仅在经典中有线索。确实,在图像与经典等情况中都显示出此十王中首先形成的是小组合、即以两王或三王为中心形成小组合,又与《灌顶经》三十王等结合,在此基础上最终才形成秦广、初江、宋帝、五官、阎罗、卞城、太山、平等、都市、五道转轮共十位冥王。而此十王之中最先出现的图像是阎罗与五道,随之阎罗、太山、五道形成的核心三王在经典及图像方面有不少例证。总之,从经典来源、石窟碑像与经典文献中三王核心图文线索的演进,对我们了解十王形成亦大有裨益。限於篇幅有关讨论在此不赘,只略提主要线索,以起抛砖引玉之效。

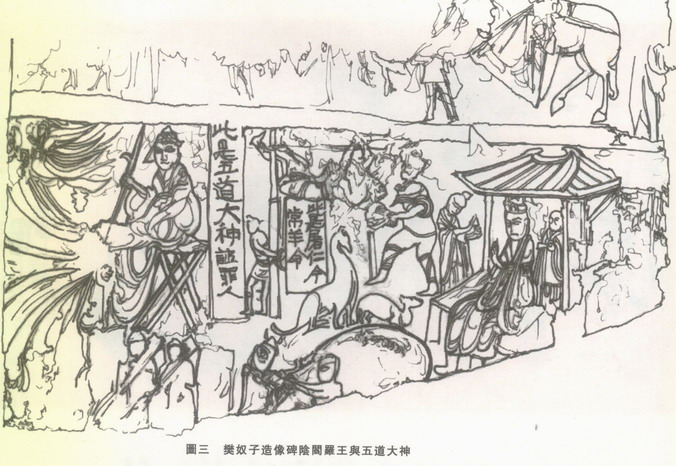

汉文佛典中出现阎罗王与五道大神均很早。西晋译《大楼炭经》、后秦译《长阿含》已有阎罗、地狱。而三国吴支谦译《太子瑞应本起经》、西晋竺法护译《普曜经》中均有五道大神为武人形貌,持拿兵器,把守五道轮回之路口的详述。陕西省富平县北魏太昌元年(532)制成的樊奴子造像碑之阴面底层,就刻出了阎罗与五道的图像。其阎罗坐帐中审案,前有羊、狗跪地申诉,立柱上有罪者受刀割之刑,还有罪魂戴枷前来。五道大神则坐於胡床上,手中拿戈,面前有数道云气表五道轮回,其上层有飞天表示天道、其下有人像表人道,再下有驼等表畜生道,地狱与饿鬼道中形象较为模糊不清。其阎罗王与五道大神名号皆有榜题。此碑情况虽在金石著作中早有介绍,研究论文也有提及[lxxxviii],但其图像前此从未刊布(图四)[lxxxix]。这幅图像较著名的写出五道大神之名的吐鲁番阿斯塔那170号墓所出《高昌章和十三年(543)孝姿随葬衣物疏》还要早,其重要性不仅在其为十王图像元素中出现最早,且对研讨法界人中像图也有重要意义,因其阎罗与五道组合图在美国弗利尔艺术馆藏隋代石雕卢舍那法界人中像上也有出现。其实在六世纪初南朝《慈悲道场忏法》(梁皇忏)已有了阎罗王、泰山府君、五道大神的组合。众所周知,泰山是中国固有表示死者所赴的冥府所在,太山府君即阴间主神。阎罗、太山与五道的结合,已是印度佛教结合中国传统而形成的适合国情的信仰形态,因而传之弥远。南朝梁失译者名之《阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼经》中则有阎罗王、五道大神与地藏菩萨的组合;隋代法界人中像上也有阎罗与五道之像,而初唐的贞观十三年(639)齐士员造像座有线刻阎罗王图[xc];龙门石窟宾阳洞上方有地藏菩萨五道轮回图;龙门石窟敬善寺洞门内侧尚有杜法力为太山府君、阎罗王、五道将军所造之像。唐临于永微三年(653)撰成的《冥报记》中亦说到了阎罗王、太山府君与五道神。十王之中的太山王就是太山府君所演成,而五道转轮王即是五道大神、五道将军之身。实际上,在唐代,此三王结合已很普遍,在写经题记、驱傩文、破魔变文、受八关斋戒文、十斋日等等文献中屡屡出现。实际上,在《阎罗王授记经》的经文前段中,也有此三王的组合,这充分说明了三王组合的重要和普遍。十王形成后此三王组合仍并行不悖。三王组合的时代跨度大,影响面广,渗入社会深,十王在此核心的三王基础上形成,是很自然的。

除起源的因素处,石窟碑像中也有不少与敦煌纸本画相呼应的十王雕刻等。以往将窟像对应十王像研究较少,但罗世平以遗迹为主的论文虽有精到的分析,却遗漏了安岳圆觉洞第80与84号两龛地藏十王像,及巩县石窟寺十王像碑,圆觉洞两龛图像持经像的冥间善人等重要细节,与敦煌纸本画间极似,最有对应价值的。塚本善隆提到四川有五代杜良造十王像,笔者查知此像龛原就在四川资中重龙山,惜已毁坏失去。大足县也有著名的北山与宝顶摩崖,北山及石篆山有数龛,特别是宝顶第20号地藏和十王的巨龛,铭出了《十王经》的内容,还刻有《十斋日》与对应的十地狱图景。笔者还获知内江清溪县也有五代的十王像龛,并调查确认了山东东平县华严洞石窟、河北阜平的古佛堂,都有明代的地藏十王雕刻。因而可知,石窟碑像的刻造,既在十王形成过程中起过作用,又在十王形成后,使其广播远扬。而且,石窟造像与十王挂轴图的研考应有所结合,十王经图卷首画与敦煌地藏十王绢画、日本所传陆信忠等家族画师作品等,与石窟碑像中十王雕造构图仍有关联,说明雕刻与绘画的十王延续关联仍值得研讨。

总括来说,本文对《阎罗王授记经》插图与写卷本的全部材料作了彻底之整理,并在此基础上多角度方位地探讨其构成、年代、源起等等。绘图本均为完卷,写本也有缀补合成,说明其破裂损断多是后人所为,这对于理解藏经洞的封闭原因亦有益处。又卷首画中有释迦授记与地藏十王两种、相应画卷幅图分为13、14两种构成的分析,图本之间先后关系的推断,宋荦赠开先寺本与回鹘图文特别是西夏图文珍稀材料的介绍;《阎罗授记》与其他疑伪经典的组合关系,董文员所画双观音、观音天王及十王图的造诣及序列、僧人慈力的题名及年代推定;八十老人写经年代的进一步考订;此经图起源方面最早碑像之五道与阎罗图的查获,十王构成中三王、即阎罗、太山、五道为核心组合之看法的提出,五道轮回图与卢舍那法界人中像、地藏像的交叉融溶等方面,本文均有新的探考与收获。至於文中定存之有误不确之处,尚希获得赐教。

[i]萧登福《道佛十王地狱说》,新文丰出版公司1996年9月,579至603页。附录二对日本学者成果有系统详细介绍,但仍有秃氏教授重要论文未提到,台湾、欧美的学术论文也未提及。

[ii]塚本善隆《引路菩萨信仰について》。《东方学报》第一册,京都,昭和六年(1931年刊行),页130至182。《塚本善隆著作集》,第七卷《净土宗史·美术篇》大东出版社昭和五十年十一月(1975年11月)出版发行。收入了此篇名为《引路菩萨信仰与地藏菩萨信仰》,有改动增补。

[iii]松本荣一《地藏十王图と引路菩萨,《国华》515号1933年10月, 265—270页。《敦煌画研究图像篇》第三章第七节、第八节,同朋舍,1937年。《敦煌本十王经图卷·杂考》,《国华》第621号,1942年8月东京。227-231页。

[iv]酒井忠夫的《与十王信仰有关的诸问题及阎罗王授记经》,《斋藤先生古稀祝贺纪念论文集》,东京1937年。页611—656。

[v]泉方璟氏《十王经的研究》,《大谷学报》第23卷第4号。1941年12月,295=318页。

[vi]捤谷亮治《日本十王信仰以及十王图的成立与展开》,《佛教艺术》卷97,1974年,页84——95。

[vii]板出祥伸《日本文化中的道教》,《中村璋八博士古稀纪念东洋学论集》,1996年1月,983——1007页。

[viii]秃氏祐祥《十王经与十王图》、《古本十王经的发现》1939年。秃氏祐祥、小川贯弌《十王生七经赞图卷的构造》,(小川为秃氏教授的学生,完成老师遗作),西域文化研究会编《西域文化研究五中亚佛教美术》1962年,257-296页。

[ix].仁井田陞有《敦煌发现十王经图卷所见的刑法史料》,《东洋学报》廿五卷一号。377-391页。

[x]铃木敬《中国绘画史总合目录》,东京大学出版,1982-1983年。《明代绘画史研究——浙派》1968东京,页105—121。

[xi]西上实《十王图の展开》,《六道绘》1982年京都。62—64页。

[xii]泽田瑞穗《地狱变》(京都1968年)、《高等研究学院第4系1968——1969年年鉴》,第539—542页。

[xiii]吉冈义丰《中国民间的地狱十王信仰》,《川崎大师教学研究所纪要,佛教文化论集》第一卷1975年。

[xiv]Lothar ledderose ,“King of Hell, A King of Hell”,《中央研究院国际汉学会议论文集.艺术史组》,1981年台北,PP191—196。 “A King of Hell”,《铃木敬先生还历纪念中国绘画史论集》,1981年东京。33-42页。The Ten Kings and the Bureaucracy of Hell’,;Paper presented at the Cleveland International Symposium on Chinese Painting. March 1981. Rev. August.1984.

[xv]StephenF. Teiser, The Scripure on the Ten Kings and the Making of Purgaturt in Medieval Chinese Buddhism. ,Univertsity of Hawaii Press,1994。参见杨继东对太史文著作的书评。The Scripure on the Ten Kings and the Making of Purgaturt in Medieval Chinese Buddhism (by StephenF.Teiser,Univertsity of Hawaii Press,1994,24+340 PP)。《唐研究》第三卷483页。北京大学出版社1997年12月。

[xvi]胡适《胡适手稿》第八集上册。1970年,台北。其中有1961年8月写《伦敦大英博物馆藏的十一本[阎罗王授记经]》等相关材料,但没有最终完成。还可参见刘再聪、陈正桃《胡适与敦煌学》,《敦煌学辑刊》1996年第一期。此文指出,胡适先生1928年就考察敦煌遗书,是中国学者中最早者。

[xvii]17. 杜斗城《敦煌本佛说十王经校录研究》,甘肃教育出版社,1989年12月兰州。

[xviii] 石守谦《有关地狱十王图与其东传日本的几个问题》,《中央研究院历史语言所集刊》第五十六本第二分,1985年。

[xix].萧登福《敦煌俗文学论丛》第四篇“敦煌写卷{佛说十王经}的探讨”。第五篇“敦煌所见十九种阎罗王受记经(佛说十王经)”之校勘。台湾商务印书馆发行。1988年7月。

[xx]汪玉祥《中国地狱“十殿”信仰的起源》,汪玉祥主编《古代西南丝绸之路研究》第二辑,四川大学出版社1995年成都161至186页。罗世平《地藏十王图像遗存与信仰》,《唐研究》第四卷。北京大学出版社1998年北京,第373-414页。杨富学《从[佛说十王经]译本看回鹘佛教》,无锡《纪念中国佛教二千年国际学术研讨会》论文提要集,1998,10。北京。

[xxi]日本学者景耀之《考信录》卷四,认为《地藏菩萨发心因缘十王经》是平安未期或镰仓初期由日人据《预修十王生七经》而伪撰。参见《佛光大辞典》第三册,书目文献出版社,1989年第2322页。

[xxii]罗世平《地藏十王图像的遗存及其信仰》中认为逆修是指死后追福,预修是生前修福。而笔者认为预修与逆修同义,均是指生前修福。此经名中两词常作同义用,又无逆修与追福联系的证据。此项释义还可参见季羡林主编《敦煌学大辞典》“逆修”条,上海辞书出版社,1998年12月,444页。

[xxiii]据上述秃氏教授论文第一节注4、第四节注册5。论文中还说此图在大正十四年由山本湖舟氏照相复制,并藏镰仓长尾美术馆。松本教授著作《敦煌画研究附图》图版117、118注为京都山中商会藏。

25.松本教授著作《敦煌画研究图像篇附图》图版114。

[xxiv]参见上注20之太史文著作第229页,附录4,Appendix4。

[xxv]松本教授著作《敦煌画研究图像篇附图》图版114。

[xxvi]大英博物馆监修,日本讲谈社《西域美术二.斯坦因敦煌绘画二》1982年9月。敦煌画62、64

[xxvii]中国敦煌吐鲁番学会文献委员会、中国社会科学院历史研究所、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院《英藏敦煌文献——汉文佛经以外部分》四川人民出版社1990至1995年出版。第十四册第212页起刊S3961号全部。第五册217页“供养人题记”名刊卷首图。

[xxviii]百济康义《天理图书馆藏ウイグルビ文献,《ブリぇア>》第86号,142—148页1986年。杨富学《回鹘之佛教》,新疆人民出版社1998年。14-页。高士荣、杨富学《汉传佛教对回鹘的影响》,《民族研究》2000年第5期,第75-76页。

[xxix]史金波《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社。1988年8月。397、405页。据苏联称尓芭切娃与克圤诺合编《西夏文写本和刊本目录》和日本西田龙雄编《西夏文华严经》作成之苏联科学院东方学研究所列宁格勒分所藏西夏文佛经。83为十王经,264为阎王受记成佛经。

[xxx]王静如《定州佛像腹中所出佛经残卷》,《国立北平图书馆馆刊.西夏文专号》1930年号,1932年刊。2463-2483页。

[xxxi].弗利尔藏此图卷经荣新江教授好意告知,笔者又请郑岩觅得此经图片。汤姆斯·兰瑞曾在弗利尔成立五十周年纪念展图集上简介此幅经图。Thomas Lawron, Freer Gallery of Art Fifteth Annivetsary Exhibition II, Chinese Figure Painting, Smithsonian Institution, Washington 1973。

[xxxii]这些题跋中有不少都对此图经作出认真考证探究,如杨守敬等人,可见对《阎罗王授记经》的研讨早在清未就开始了,虽然是从金石书画的角度开展。

[xxxiii]宋荦,字牧仲,号漫堂,又号西陂,绵津山人。河南商邱人。生於崇祯七年,卒于康熙五十年。历官黄州通判、理藩院院判、刑部员外郎迁郎中,通永道,山东按察使、江苏布政使,江西及江苏巡抚。擢吏部尚书。著有《西陂类稿》五十卷、《绵津山人诗集》廿八卷,《沧浪小志》等。谢巍《中国历代人物年谱考录》中华书局1992年11月北京,394页。

[xxxiv]赵国英《妙鉴谁能别苗发,一时难得两中丞——记清初书画鉴藏名家宋荦与卞永誉》《收藏家》总第九期。1995年第1期,62-64页。宋荦《论画绝句廿六首》(《西陂类稿》卷十三)中有“真赝何须苦瓣之,刑夫人至伊能知。夜无灯光自能在,此语虽夸语未奇。后注:余尝云黑夜以书画至,摩挲而嗅之,可别真赝。”可见宋荦的鉴别水准之高。

[xxxv]张锡录《南诏国王蒙氏与云南白族古代姓名制度研究》,《南诏与白族文化》,华夏出版社,1992年,19页。又辽代也多以佛名号入姓名,但多为“观音奴”等小名。剑川石窟考古课题组等《剑川石窟——1999考古调查简报》,《文物》2000年7期,76页。

[xxxvi]民国吴宗慈撰《中国佛寺志.庐山志.名人》,宗青图书出版公司,1994年台北,940页。易顺鼎,字实甫,一字中实。湖南龙阳人,其庐山吟詠极多,有庐山诗录,为陈散原老人、罗运崃、范中林与实甫四人同游山时作,另有《四魂集》等著作。

[xxxvii] 上述秃氏与小川先生论文的第四部分曾十王经赞图卷详加对比。列举出A.法国国民图书馆藏伯希和将来本P.2003,B.日本长尾美术馆藏佐藤汎携本(即现藏久保惣纪念美术馆藏董文员绘本),C本为大英博物馆藏斯坦因携本S.3961号。D本为高野山圣寿院藏室町时代古本。别本为大英博物馆藏斯坦因携残本。

[xxxviii]大英博物馆此残卷曾刊于松本荣一《敦煌画研究附图》图版115、116。《西域文化研究》第五卷《十王经赞图的构造》图512、讲谈社《西域美术》等图册以及黄永武《敦煌宝藏》第44册附图美545、546、547、548号。法国P.4523号也刊于《敦煌宝藏》第133册。此图的最大特殊性在无文字。敦煌本中还有一件无图,但有图赞文字内容的法国藏P.3761号经册,但此两者间的联系无法证明。

[xxxix]此图中有些应为地藏菩萨像,有些则被论为道明之像。如太史文著作第178-179页中对各家论说看法均有阐述。

[xl]参见刘长久主编《四川安岳石窟艺术》图70、图78—81。圆觉洞有两龛地藏十王龛像,又编为两种号,56与60号,80与84号,均指同两龛。两龛风化都很严重,但仍能看出奉经像的善信者形象,此前并无学者指出此一特征。

[xli]俄藏Дх00803仅存九行约四十字,每行只有上面五个字。从内容连贯关系看,此残本与国敦服37号可以相接,但每行字数、字体以及残断情况并不相符,应非一本。Дх00931存十行百余字与“阎罗王经一卷”的尾题。下部亦不全。Дх00932等等多件残片也是《金刚经》,但与前件情况书体均不相像。

[xlii]上海古籍《俄藏敦煌文献》⑩册,1998年12月. Дх02791号刊第46页。《大正藏》第21册,No.1331号经《佛说灌顶经》第十二卷。P524。

[xliii]上述太史文著作Appendix8(235页)详列出了德国所藏回鹘文此经残片编号,35个残片,其中六残片号有图。Bibligraphy(286页),Museum fur Indische Kunst,Berlin部分又列出十个有图的残片。即MIKⅢ:4607a、4607f、4693a、4693b、4693b bis、4693c、4693d、4693e、6237、7473号。

[xliv].此本的内容有特殊之处,只具有赞词及随后一些内容,主要是描写插图所绘的内容。

[xlv]散字等编号据商务印书馆编《敦煌遗书总目索引》。中华书局1983年6月。但散262情况与S.5450、S.5544情况很相似,也是《金刚经》与《十王经》,也题抄自西川戈家真印本。

[xlvi]北京图书馆的《敦煌石室写经详目续编著总目》第52号为此经残片。见方广锠《北京图书馆藏敦煌遗书勘查初记》,《敦煌学辑刊》1991年第2期。笔者阅得此件即唐六九号,残片高26、宽25厘米。因可与英藏S.2815相缀,故此表中未予序号。胡适曾评英藏此卷书写最为工楷,惜前面残三分之一,现从国敦唐六九号与英藏S7598号将此卷缀成完璧,实为幸事。

[xlvii]此本题记“行者张王仵发心敬写此经一部”与经中字体一致,是写经人题记,“翟定友经一卷”字迹潦草,似为后加。卷后有中国书店标签,可知原为购藏。《敦煌劫余录续编》表114定为新1537号,池田温《中国古代写本识语集录》著录。东京大学东洋文化研究报告,1990年3月,520页。

[xlviii]48.上海古籍出版社《上海博物馆藏敦煌文献》第②册。上博48(41379)号抄录了多部佛经。其中17号为此经。

[xlix]俄罗斯科学院东方研究院圣彼得堡藏品目录原刊《敦煌丛刊初集.苏俄所集卷子目录一、二》新文丰出版公司,1985年。其目录中孟1302即Дх00931、孟1303即Дх00803、孟1304即Дх00143,此件原目录中未题经名。近年上海古籍出版社与俄方联合出版的《俄藏敦煌文献》⑥册中刊出Дх00143与Дх00143V,即此残片的正反两面,《俄藏敦煌文献》⑦册中刊出了Дх00803与Дх00931。

[l]德国所藏的回鹘文此经情况出自葛玛丽Annemarie.vonGabain,”Ksitigarbha-kult in Zentralasien,Buchillustrationen aus der Turfan-funden”,H.Hartel,et alI(ed),lndologen – tagung 1971.Verhandlungen der lndologischen Arbetstogung im Museu fur lndische Kunst(Berlin)7.9.0ktober1971,Wiesbaden1973。S.47-41。还有英文论文,“The Purgatory of the BuddhistUighurs: Book Illustrations from Turfan.’” In Mahayanist Art on after A.D 900,Ed.Willaim Watson.(Coloquies on Art and Archaeology in Asia. No. 2.London:University of London. School of Oriental and African Studies, and THE Percival David Foundation of Chinese Art: 1972,pp25-35.可参见太史文著作Appendix8详列出了德国所藏回鹘文此经残片编号。

[li]胡适先生查对了大英博物馆藏十一本以及法藏、国敦等文本。杜斗城校录了廿一本中的十九本,与萧登福所校数一样。杜文未校的书道博物馆藏本,在秃氏与小川论文中作为写本的典型全文录出。太史文著作对此经统计已很详尽,只是未括上海博物馆的藏卷。

[lii]《佛说阎罗王授记四众预修生七斋往生净土经》

成都府大慈沙门 藏川述 谨 如来临

佛说授记四众预修生

此后有壬午年康保住雇一年契的内容及癸未年正月一日立契、辛已年画囗之记。壬午年可能是后梁龙德二年(922),癸未年可能是龙德三年(923),辛巳可能是后梁龙德元年(921),或为北宋太平兴国六年(981)。

[liii]高野山宝寿院本。另在韩国海印寺有版画原版《入十王生七经》、曾收藏于松本文三郎教授的佛教徵古馆,以后移至京都大学人文科学研究所。

[liv]此缀合写卷是说明遵从十王斋的极好材料。十王斋为七七、百日、周年、三年,每斋时写一经。第五七斋过阎罗王时写了此《阎罗王授记经(十王经)》。写经者对马氏有称母,有称妻。从一七斋至周年斋写经者应为翟奉达与马氏之子,三年斋时翟奉达作总结。王惠民对此点解释得很清楚,见《敦煌本〈水月观音〉》注③。《敦煌研究》1992年第三期。

[lv]施萍亭《一件完整的社会风俗史资料-敦煌随笔之三》,《敦煌研究》1987年第2期。

[lvi]仍有学者未注意到此经写为三卷合一的十王斋卷。如罗世平《地藏十王图像的遗存与信仰》中论为国敦卷与天津卷缀合,未言及P.2055号卷百日、周年、三年写经卷的情况。《唐研究》第四卷,407页。又方广锠博士《藏外佛教文献一》中对翟奉达此写经中第二七斋水月观音经有校录专论,《藏外佛教文献第一辑》349—353页。宗教文化出版社1995年12月〉。但此《水月观音经》内容实同于《大悲启请》,这一点在王惠民更早发表的论敦煌水月之文已探究明白。参见上注王惠民文。

[lvii]曹氏政权系年据荣新江《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考察》第二章。上海古籍出版社,1996年11月。

[lviii]58.参见上注荣新江著中第九章第二节269-278页,九、十世纪敦煌佛教的盛衰。

[lix].参见上注荣新江著作第277-278页,据池田温《中国古代写本识语集录》所制的曹氏时期具纪年的佛典文献表。

[lx]P.3759经题中虽没有,但经文中多出《佛说解百生怨家陀罗尼经咒》。此三卷中,P.3759号的书迹与P.3761号颇相近,P.3760号字体却不相似。在注中所举的P.3922号经册中,前三经(观音经、心经、续命经)字体一致,后两经(地藏经、解百生怨家陀罗尼)字体一致,可见为两人书。由此可证,这种佛经组合中,字体不同,数人书写的情况都是存在的。

[lxi]此点经邓文宽先生教示。戊子年闰五月据陈垣《二十史朔闰表》为北宋端拱元年,《中华书局》1962年,北京。其前后的戊子岁有808、868、928、等,其闰月均不相合。最佳选择为988年

[lxii]921年1月1日相当於贞明六年十一月十九日。因而庚辰十二月廿日为921年初。

[lxiii]舒学(白化文)《敦煌汉文遗书中雕版印刷资料综述》,《敦煌语言文学研究》,北京,1988年,296页之考订。上举荣新江著作第六章第一节215_216页。陈祚龙《中世敦煌与成都之间的交通路线——敦煌学散策之一》,《敦煌学》第一辑。1974。

[lxiv]此本原写天复二年乙丑十二月廿日,当知有笔误,应为天祐二年或天复五年。太史文先生注意到中国农历与公历的细微差别,此十二月廿日对应于906年1月17日,而不是905年。不过太史文先生著作附录12所列出S.4530号为写于“戊辰十二月十四日”,对应於909年1月8日,而此原皆录为“戊辰二月廿四日”。据笔者观察,尚不能同意太史文先生此点。

[lxv]北京国家图书馆藏有九号,未刊布,经笔者查阅,为金刚经册子,存十页。页高14.5宽10.5厘米。文从“悉知何以故如来说诸心……”始,有第十八品至第卅二品的内容,后附三种真言与题记。

[lxvi]“辛未年”题记的S.5544的内容很有意思,此经是为老耕牛所写。《金刚经》后题“奉为老耕牛神生净土,弥勒下生,同在初会,俱闻圣法”。最后题 “奉为老耕牛一头,敬写《金刚》一卷,《受记》一卷。愿此牛身领受功德,往生净土,再莫受畜生身。天曹地府,分明分付,莫令更有雠讼。辛未年正月。”又龙门石窟题记中也可见祈愿动物往生净土的题记。

[lxvii]67.P2876号背面题字可识读有“丙寅 兵马使阴员宗? 汜/供养 ”等等。又此卷之首还绘有八大金刚与启请文。因而此卷也是具插图之本。

[lxviii]又颜廷亮先生认为此位老人就是张球。《张球著作系年和生平管窥》,敦煌研究院《1990年敦煌学国际学术讨论会论文提要》。但郭锋《补唐末沙洲节度审判官掌书记张球事一则》中则排张球生卒年为会昌五年(845)—贞明六年(920)左右。《敦煌吐鲁番研究二》北京大学出版社1996年,349-354页。两者对张球七十五岁时抄《略出籝金》的P.2537号分别判为光化元年(898)与贞明六年(920),相差廿余年。

[lxix]“宽永四稔(1627)卯月十五日仿修复之 多闻院沙囗”。时当中国明代熹宗天启七年经未所题“仿修复”。应有年代更早的原卷。秃氏论为室町时代古本。室町幕府时代是公元1338��1573年。相当于中国元代至元四年到明万历元年。

[lxx]松本荣一论为北宋开宝四年(971),秃氏与小川推为五代乾化元年(911)。但太史文教授注意到中国农历与公元纪年在年终交替时的差别,辛未年的十二月十四日应已是公元972年的年初了。

[lxxi]此图刊于日本讲谈社《西域美术之二》大英博物馆藏敦煌24,《双观音图》。题记又刊于《英藏敦煌文献》第十四册155页,题为《供养人温义等题记》,并标出收藏号Gh.xxxviii.oo5(BM.SPO3)。此记中有些地方题为“温义”、有些地方题“义温”,标题以温义为准。

[lxxii]史树青主编,西林昭一监修《中国历史博物馆藏法书大观》第十二卷,《战国秦汉唐宋元墨迹》,日本柳原书店1994年,图56。

[lxxiii]姜伯勤《敦煌的“画行”与“画院”》,《1983年全国敦煌学术讨论会文集·石窟艺术编下》。甘肃人民出版社,1987年2月。后又收入《敦煌艺术宗教与礼乐文明》,中国社会科学出版社,1989年11月。

[lxxiv]董文员绘供养观音天王图,前注《法书大观》208——209页图版说明有两处错误。一是右侧僧人题记与余两题记不同,应从左至右读为,兄释门临坛大律师兼使/内道埸门僧比丘议全供养,而不是从内道埸读起。第二是左侧“慈母觉惠题记中”应是“修行顿悟大乘优婆夷”,而不是“顿悟大业”。

[lxxv]郝春文《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》第一章第二节,中国社会科学出版社1998年12月北京。第30-31页。又同书第100页论证了此卷起首为永安寺僧与沙弥名。

[lxxvi]同上著307—308页有对P.2250年代论证。

[lxxvii].学术界多已接受秃氏与小川论文的推测。如池田温《中国古代写本题识汇编》、讲谈社《西域美术》、奈良国立博物馆《东亚佛教美术》等。

[lxxviii]北京国家图书馆藏奈88号《佛名经》未有“沙门道真修此经,年十九,俗姓张氏”。

[lxxix]姜亮夫先生在其辑录《敦煌经卷壁画中所见的寺观》一文,就将三界寺列为首位,并考其年代的上限在唐末天祐元年(904),下限约至於1000年。姜亮夫《敦煌学论文集》下,上海古籍出版社,1987年。

[lxxx]施萍亭《三界寺.道真.敦煌大藏经》,1990年国际敦煌学讨论会论文。敦煌研究院藏0345号、国敦329号为三界寺比丘道真藏经目录题记,为后唐长兴五年(934)所记。

[lxxxi]S.5855《雍熙三年阴存礼为亡考七七设斋疏》与S.4915《雍熙四年三界寺授智惠菩萨戒牒》中道真已是都僧录大法师赐紫的身份。据P.5026《敦煌诗、道林达道真书》、P.4712《道真残状两件》以及P.2700《法真状》,道真在920—927年出使伊州。参见郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》之《观音院主释道真修龛短句并序》注释,此中还举P.3440号《丙申年(996)三月十六日见纳天子物色人绫绢历》张僧统应是道真。甘肃教育出版社1992年7月,519-520页。

[lxxxii]从老人八十二岁至八十八岁写经书迹看,八十二岁时风格平稳,八十八岁时则显气力不足。比较来说,S.5585较近于八十八岁的字迹。

[lxxxiii]此卷年代仍为推测,或为北宋太平兴国五年(981年初)。

[lxxxiv]荣新江考定敦煌金山国910至911年。金山国实际在911年因军事失败而改称燉煌国,至914年才更为曹氏政权,参见注47荣新江专著。关于金山国情况还可参见杨秀清《八十年代以来金山国史研究综述》,《敦煌研究》1995年第4期。

[lxxxv]现在仅李氏鉴藏散录0262、0535号未见,但也是写本无疑。

[lxxxvi]杜斗城将此分为甲、乙二本文字作为对比刊出。秃氏祐祥与小川贯弌曾将这两种文字作对比,来探讨其发展演化,即经文如何由简至繁,由写至图。但此论证应在年代考订的基础上作出。且其所用简本是日本书道博物馆清泰三年(936)本,时间较晚。而图本为P.2003卷,亦无年代。当然其对多数经卷的年代推测大致不误,但其立论之据稍觉薄弱了一些。

[lxxxvii]87.大足宝顶第20号摩崖十王雕刻处的石刻本《阎罗王授记经》,内容如敦煌图绘本之节录,但每王选段与次序与敦煌本有不同。此点胡文和《四川道教佛教石窟艺术》(四川人民出版社,1994年)中已论及,但录文则应以陈明光、邓之金《四川大足县宝顶山大佛湾“地藏十王、地狱充铭文勘查报告——兼校勘〈四川摩崖造像大方广华严十恶品经变〉录文》为准。此文是1996年大足学术会议论文,谨向惠赐论文的陈明光先生致谢。又重庆大足石刻博物馆、研究所编《大足石刻铭文录》刊布了这些刻文。重庆出版社1999年,133-145页。

[lxxxviii]毛凤枝《关中石刻文字新编》,《石刻史料新编》22册,台北新文丰出版公司,16872页。叶昌炽、柯昌泗《语石、语石异同评》,中华书局1994年,324页。刘淑芬《五至六世纪华北乡村的佛教信仰》,《中研院史语所集刊》第63分,台北1993年7月。

[lxxxix]长期以来,原碑情况不明,碑阴雕刻从未面世。因北京大学及国家图书馆、日本京都大学人文科学研究所,台湾中央研究院傅斯年图书馆等都藏有此碑拓片,却均为碑侧年代题记一面,并无碑阴图像。笔者探访过程中曾得李玉珉、王钟承女士帮助得观台湾藏家拓本照片,近日笔者与西安美术学院张宝洲同调查此碑情况,得到西安碑林博物馆马骥先生协助,查得了该馆所藏珍贵的原属于右任先生之此碑全套拓片,富平县城区文物管理所井增利先生又帮助核实此造像碑尚存放於富平县莲湖小学(原莲湖书院)之内。在此一并深致谢忱。

[xc]参见拙文《初唐阎罗图像与刻经——以齐士员造像以中心》之内所附线图与拓片。〈唐研究〉第6册,北京大学出版社2000年,第1页起。

图一:Ch.00404+Ch00212+S.3961卷缀合

图二:S.7598+唐69+S.2815

图三:于樊奴子造像碑阴阎罗王与五道大神