内容提要:在“一带一路”战略形成的伊始,蒙古国就具有重要的地位。对蒙古国的宗教风险进行全面深入的研究,有利于消除中蒙交往中的宗教文化冲突,有利于中蒙关系的健康稳步发展。本报告将基于蒙古国宗教历史与现状,分析其宗教形势及存在的问题,对蒙古国的宗教风险进行研究,评估潜在风险点。

关键词:一带一路 蒙古 宗教风险 中蒙关系

作者简介:王皓月,中国社会科学院世界宗教研究所助理研究员。

蒙古国领土面积约156万平方公里,人口约311万(截至2016年底),是世界上人口最稀少的国家之一。蒙古国主要民族为蒙古族,以及哈萨克族和其他少数民族,官方语言为蒙古语。蒙古国地处亚洲中部的蒙古高原,东、南、西三面与中国接壤,北面同俄罗斯的西伯利亚为邻,是中国重要的陆地邻国。蒙古国主要的宗教为藏传佛教,以及伊斯兰教、萨满教、基督教各教派,还有巴哈伊教等新兴宗教。本报告基于蒙古国宗教历史与现状,分析其宗教形势及存在的问题,对蒙古国的宗教风险进行研究及评估。

一、蒙古人的宗教历史

早期的蒙古流行的是萨满教,蒙古人称其为“孛额”,属于满—通古斯语民族常见的一种原生性宗教。萨满教崇拜多神和超自然力量,相信万物有灵和灵魂不灭,认为天地、日月星辰、高山、森林、动物以及雷电、火、狂风、暴雨等自然现象由神主宰,人们崇拜自然并祈求自然神的庇护,也有图腾崇拜和祖先崇拜,进行祭祀仪式。

蒙古人萨满教的主要崇拜对象是“腾格里”,即“天”。在成吉思汗的蒙古帝国时期,萨满教具有相当大的影响力,大汗在决定重要事情前往往要请萨满进行占卜。尽管元朝时期已经出现大汗信奉佛教、基督教、伊斯兰教的情况,但是萨满教依然被广大普通蒙古人所信仰,元朝宫廷也没有完全抛弃萨满教的祭祀。

13世纪,蒙古人开始接触藏传佛教。藏传佛教萨迦派具有政教合一的特点,被蒙古统治者欣赏,忽必烈即奉萨迦派八思巴喇嘛为帝师。但当时的藏佛教主要信仰群体为蒙古上层,普通的蒙古人依然信奉萨满教。明朝时期,蒙古和西藏往来不便,在蒙古地区活动的藏传佛教僧人虽然也有一些,但是蒙古汗廷与藏传佛教总体还是处于相对隔绝时期。16世纪中叶,俺答汗与藏传佛教格鲁派首领三世达赖索南嘉措在青海仰华寺会面,此后藏传佛教格鲁派开始在蒙古各部传播。

佛教传入西藏后吸收了很多西藏本教的元素,而西藏的本教与萨满教相通之处较多,这让藏传佛教在原本信奉萨满教的蒙古人之间得到比较顺利的传播。清朝,格鲁派在蒙古地区的传播达到鼎盛,到17世纪初,格鲁派基本成为蒙古人全民族信奉的宗教。清政府也采取优待蒙古喇嘛和格鲁派的政策。蒙古人家一半以上的男丁出家,不参加生产,也不结婚,以至成为蒙古社会的沉重负担。此外,藏传佛教的宗教思想也极大地改变了蒙古人的民族性格,因果、轮回等宗教理念让彪悍善战的游牧民族变得忍耐和顺从,让中原的统治者不再担心北方游牧民族的军事威胁。

历史上,基督教在蒙古地区的传播也比较早,主要派别是聂思脱利教派和天主教圣方济各会。元代时,基督教被统称为“十字教”,称基督教堂为“十字寺”,称基督徒为“也里可温”,元代基督教也因此又称“也里可温教”。在成吉思汗统一蒙古之前,克烈部、汪古部、乃蛮部等突厥或突厥化各部已经接受了基督教聂思脱利教派,这使得基督教信仰得以进入蒙古人,部分贵族也是基督教信徒。14世纪初,罗马教廷在北京设总主教,试图在传播天主教,首任主教约翰•孟德高维诺的成功让汪古部佐治王率大部分属民改宗天主教,并在其领地内建天主教堂,但最终接受天主教的蒙古人依然十分有限。元朝灭亡之后,基督教在蒙古人中间的影响逐渐消失。

蒙古人开始接触伊斯兰教始于蒙古西征。13世纪末至14世纪中叶,西道蒙古三大汗国伊儿、金帐、察合台在半个世纪内,完成了对伊斯兰教的皈依。其主要原因是这些被蒙古人征服的地区原本就是伊斯兰教地区,几乎没有佛教的影响力,所以西征的蒙古人很快被这些地区的伊斯兰教所征服,穆斯林也随之迁移元朝各地。伊斯兰教因此广泛传播,有“元时回回遍天下”的说法。明清时期,伊斯兰教在蒙古人中仍有不同程度的传播。清代以后,信仰伊斯兰教的蒙古族陆续定居在今内蒙古自治区西部阿拉善盟。

自成吉思汗开始,随着蒙古版图的扩大,蒙古人的信仰开始由萨满教,逐渐接受了藏传佛教、基督教、伊斯兰教以及摩尼教等多种宗教。总体来看,蒙古人的宗教信仰随时代和地区的不同而变化,具有很强的多样性和包容性。

1921年,蒙古人民革命对蒙古宗教的产生了巨大的打击,新政权采取了无神论方针,长期占据优势地位藏传佛教丧失了地位。但从另一方面说,也解除了对蒙古现代化发展的束缚,消除了当时蒙古宗教的消极因素。[2]

二、蒙古国宗教信仰现状

(一)信教人口情况

蒙古人民共和国进行过四次对国民信仰状况的调查,时间分别是20世纪70—80年代、1994年、2003年、2010年。第一次调查由蒙古人民共和国科学院哲学与社会学法学研究所进行,结果显示80%—85%的受访者无宗教信仰,第二次由蒙古国总统办公厅进行,调查结果显示,宣称有宗教信仰者达到72.8%,第三次调查由蒙古国国家安全委员会进行,结果显示宣称有宗教信仰者增加到79.5%,第四次调查为人口与住房普查,调查结果显示宣称有宗教信仰者下降至61.4%。

表1 1994年、2003年、2010年蒙古国各宗教信徒占全国信徒总数百分比

| | 藏传佛教 | 基督教 | 伊斯兰教 | 萨满教 | 其他宗教 |

| 1994 | 79.5 | 3.8 | 11.6 | 2.0 | 2.7 |

| 2003 | 85.5 | 9.6 | 3.2 | 1.0 | 0.2 |

| 2010 | 86.2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 0.6 |

资料来源:Ж.Алтайбаатар,Монгол дахь шашин шүтлэгийн өнөөгийн байдал,Өгүүллийн эх нь ШУА-ийн “Философи, эрх зүйн судлал” сэтгүүлийн XXVII боть (2012)-д хэвлэгдсэн. ([蒙古]J.阿勒泰巴特尔:《蒙古国宗教发展现状》,《哲学与法律研究》,2012年第27卷,蒙古国科学院出版。)

通过表中三次调查结果可以看出,在宣称有宗教信仰的群体之中,藏传佛教一直居于绝对优势地位,基督徒在增长之后转而下降,穆斯林的数量在下降后又出现回升趋势,萨满教的信仰者也有所增加。

表2 2010年蒙古国15岁以上国民信仰情况

| 信仰 | 人数 | 百分比 |

| 总计 | 1.905.969 | 100 |

| 无神论 | 735.283 | 38.6 |

| 有神论 | 1.170.283 | 61.4 |

| 其中 | | |

| 佛教 | 1.009.357 | 53.0 |

| 基督教 | 41.117 | 2.1 |

| 伊斯兰教 | 57.702 | 3.0 |

| 萨满教 | 55.174 | 2.9 |

| 其他 | 6.933 | 0.4 |

资料来源:2010年蒙古国人口和住房普查结果。

(二)宗教组织情况

蒙古主要有6种宗教、20多个派别、200多个宗教团体。在蒙古,宗教主要分为传统宗教和非传统宗教两类。传统宗教指的是藏传佛教、萨满教(原生性宗教)和伊斯兰教。这三个宗教在蒙古已经有数百年的发展历史,其宗教思想已经成为民族精神的一部分。非传统宗教是指20世纪90年代之后传入蒙古的宗教,而这些非传统宗教又可分为两大类,一是基督教各派别,二是巴哈伊教、阿难答·玛日嘎教(Anandamarga)、摩尼教等其他宗教。[3]

20世纪80年代末,在东欧和苏联剧变,国内保障宗教信仰自由呼声高涨的形势下,蒙古国政府的宗教政策开始发生变化。1990年2月,蒙古大人民呼拉尔主席团决定准许对额尔德尼召等寺院进行修复并开展佛事活动。1990年5月,蒙古信徒联合会成立,这是宗教组织在蒙古恢复活动的标志事件。该联合会的主要目的是恢复、修缮各地方佛教寺庙并向信徒开放。1991年9月,蒙古佛教中心成立,该中心的任务是协调国家与寺庙关系,组织蒙古佛教的对外交往,统筹安排全国佛教组织问题,联络、协调与其他宗教的关系的重任。

除了佛教,其他宗教组织也开始在蒙古恢复。1990年10月,蒙古穆斯林协会成立,1992年7月该协会改名为“蒙古伊斯兰教中心”。根据该中心的倡议在巴彦乌勒盖省省会乌列盖市修建的首座清真寺于1992年11月交付使用。蒙古伊斯兰教中心积极发展与伊斯兰世界的联系,因为蒙古国的哈萨克人穆斯林为逊尼派,所以与土耳其在宗教方面的联系比较密切。1990年10月,蒙古基督教堂“世界之主教堂”开放,信徒在短期内发展到几千人,几乎全国所有的省市都设有其分支机构。1990年12月19日,蒙古圣经会建立,截至目前其与50多个国家的基督教协会建立了联系。

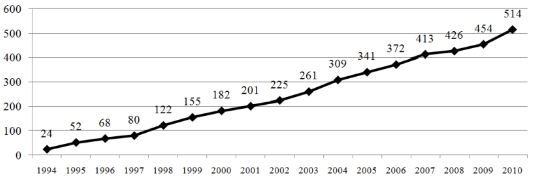

自有统计的1994年开始,蒙古国的宗教组织数量一直处于稳步增长趋势。1994年时,全国仅有24家宗教组织,到2010年,在蒙古国司法内务部及国家登记注册的宗教组织达到514家,数量为1994年的21.4倍。

表3 1994—2010年蒙古国宗教组织数量

资料来源:Ж.Алтайбаатар,Монгол дахь шашин шүтлэгийн өнөөгийн байдал,Өгүүллийн эх нь ШУА-ийн “Философи, эрх зүйн судлал” сэтгүүлийн XXVII боть (2012)-д хэвлэгдсэн. ([蒙古]J.阿勒泰巴特尔:《蒙古国宗教发展现状》,《哲学与法律研究》,2012年第27卷,蒙古国科学院出版。)

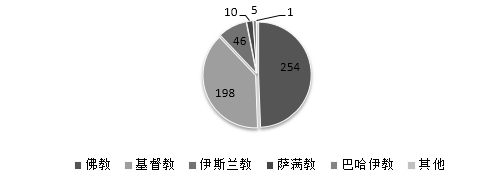

2010年蒙古国登记注册的514家宗教组织的构成如下图所示。传统宗教机构(包括藏传佛教、伊斯兰教、萨满教)占60.2%,非传统宗教组织(基督教各派、巴哈伊教等)占39.8%。其中佛教的宗教组织占比达49.4% (254家),反映了佛教的优势地位。值得注意的是,信徒仅占全国宗教信徒3.5%的基督教组织数量占比38.5%(198家)。

图1 2010年蒙古国各宗教组织数量

资料来源:Ж.Алтайбаатар,Монгол дахь шашин шүтлэгийн өнөөгийн байдал,Өгүүллийн эх нь ШУА-ийн “Философи, эрх зүйн судлал” сэтгүүлийн XXVII боть (2012)-д хэвлэгдсэн. ([蒙古]J.阿勒泰巴特尔:《蒙古国宗教发展现状》,《哲学与法律研究》,2012年第27卷,蒙古国科学院出版。)

三、蒙古国宗教相关法律法规

蒙古国对宗教实施依法管理,宪法之中有涉及宗教的内容,此外还有专门的宗教法《蒙古国国家与寺庙关系法》,进一步详细规定的国家与宗教的关系,以及宗教组织应该遵守的原则等。

现行《蒙古国宪法》于1992年1月13日开始施行,其中有如下涉及宗教的规定。第九条专门规定国家与宗教的关系,其中包括三款内容:“一、在蒙古国,国家尊重宗教,宗教崇尚国家。”“二、国家机关不得从事宗教活动,寺庙不得从事政治活动。”“三、国家与寺庙的关系,以法律协调之。”第十四条第二款规定:“对于人,不得以其民族、种族、语言、肤色、年龄、性别、社会出身和地位、财产的多寡、职业、职务、宗教信仰、思想观点、文化程度加以区分和歧视。每个人均享有法人资格。”第十六条说明蒙古国公民享有的基本权利和自由包括“享有信仰和不信仰宗教的自由”。

从《蒙古国宪法》来看,其尊重国家和宗教各自的地位,规定了政教分离、依法治理宗教的原则,并且禁止出于宗教信仰的歧视,将信仰宗教和不信仰宗教作为公民的基本自由。但在该宪法草案阶段,有提案建议增加“蒙古人民共和国承认佛教的优先地位,但这并不妨碍国民之中有其他信仰者进行宗教仪式”的条款,但由于有反对意见认为这样可能导致被解读为以佛教为国教,所以最终没有通过审议。但是,之后的宗教专门法之中体现了佛教在蒙古国有别于其他宗教的特殊地位。

《蒙古国国家与寺庙关系法》于1993年11月11日通过,作为该法律规范对象的宗教几乎就是佛教,其目的不仅在于明确国家和宗教的各种关系,也有通过现代的法律手段促进佛教规范管理的意图。从公民的角度而言,自然有信仰外来宗教的自由,但是从国家的角度而言,重视民族宗教化的佛教则最有利于民族国家的稳定。因此,《蒙古国国家与寺庙关系法》之中明显可以看到对佛教的重视和对其他外来宗教的警惕。《蒙古国国家与寺庙关系法》通过之后,立刻引起了基督教徒的反对,并向法院提起诉讼。原来法律中限制基督教等在宗教场所外传教等条款因违宪而被取消。现行该法有以下值得注意的内容。

《蒙古国国家与寺庙关系法》第四条规定:“国家从崇尚蒙古人民的和睦和文化历史传统出发,尊重佛教在蒙古国的主导地位。这并不妨碍公民信仰其他宗教”“当蒙古国的国家安全有可能受到危害的情况下,国家有权与寺庙咨询有关事项,必要时有权予以制止”“禁止利用宗教声望和人们的信仰来迎合政党、组织、公务人员的利益,以及有组织地从国外传入宗教的活动。”第七条规定:“宗教组织的对外交往问题,应与有关国家权力机构协商处理。”

第五条规定:“国家在宗教、寺庙方面执行的政策原则,由蒙古国大呼拉尔制定”“为了人民和睦和国家安全的利益,由蒙古国总统来协调国家与寺庙以及各宗教之间的关系”“国家与寺庙关系的组织实施,分别由蒙古国政府、省和首都的扎萨克负责执行。”其中对宗教事务的管理权力和责任进行了明确规定。

第十二条规定:“关于国家与寺庙关系的蒙古国法律,同样适用于在本国领土上的外国公民和无国籍人士。”也就是说,外国人在蒙古国开展、参与宗教活动时,一定要首先了解相关宗教法律,否则有可能触犯法律而受到处罚。

第十三条关于违法人员的责任规定:“违反国家与寺庙关系的法律如涉及犯罪成员,则违法方应承担刑事责任”对于尚不涉及犯罪的情况分为两种罚款处罚,分别处罚15000图格里克或5000—25000图格里克。

四、蒙古国当代宗教形势

(一)国家体制转型后的宗教复兴运动

20世纪至今,蒙古国的宗教形势发生过巨变,那就是随着社会主义制度的建立和结束,宗教从濒于灭绝到走向复兴。1924年蒙古人民共和国建立后对宗教采取了打压措施。1937年,在斯大林的指导之下,蒙古人民共和国开始了“肃反”运动,800余个寺庙在1940年之前基本被全部破坏或关闭,1700名以上的僧人被判刑,其余僧人几乎全部被强制还俗。在社会主义阵营之中,蒙古人民共和国对宗教的取缔是最为彻底的,直至1990年,宗教在蒙古人民共和国依然不能以正常的形式出现。随着国内外形势的变化,1990年2月22日,蒙古人民大呼拉尔决定恢复三个宗教设施的宗教活动,宗教在蒙古国开始恢复。

虽然在几十年的社会主义制度之下,宗教在蒙古国丧失了影响力,但是之后的宗教复兴并非是各宗教在同一起跑线上重新开始,佛教、萨满教等传统宗教迅速占据优势,这种复兴体现了传统的蒙古宗教信仰格局。事实上,虽然宗教在长达几十年的时间内没有公开活动,但是蒙古人私下依然没有完全放弃传统宗教信仰,特别是藏传佛教,并非一时的政治运动可以轻易消除其影响。这样来看,所谓之后的宗教复兴是被掩盖的宗教信仰的公开化。

1993年11月11日通过的《蒙古国国家与寺庙关系法》之中,藏传佛教与国家的关系得到了确认,藏传佛教获得了一种高于其他宗教的地位。凭借历史形成的民族宗教优势,以及政府的支持,藏传佛教的恢复比较迅速,占据了主流宗教的地位。同时,萨满教作为蒙古族的原始宗教,在现代蒙古社会也有顽强的生命力,萨满的人数明显增长,萨满宗教活动趋于活跃。此外,外来宗教在蒙古也积极开展传教活动,特别是基督教诸教派,如福音教派、天主教、东正教、耶稣再生论教派、圣徒派等,还有巴哈伊教、摩尼教和阿难答•玛日嘎教等新兴宗教传播。外来宗教在蒙古国的传播,打破了民族宗教的界限,让蒙古国的宗教复兴呈现了以藏传佛教为主流,多元宗教并存的局面。

(二)以福音派为代表的外来宗教发展迅速

在目前蒙古国传播的外来宗教之中,基督教福音派发展值得瞩目。在社会主义体制时期,蒙古国几乎没有基督教信徒,但是在之后的25年内,福音派在蒙古国设立了600个以上的教会,信徒达到8—9万人,基督徒占蒙古国300万人口的3%左右。[4]

虽然蒙古历史上有过信仰基督教的历史,但在蒙古的宗教复兴运动之中,藏传佛教被视为理所当然的民族信仰核心。因此,福音派等基督教派的传入被蒙古民族主义者排斥为国家和民族的威胁。为什么部分蒙古人开始信仰基督教?恐怕有对西方发达国家的向往,基督教会的积极传教等多种因素。事实上,随着蒙古的开放政策,外国宗教势力的渗透不可阻挡,一方面外国宗教组织公开地设立传教机构,另一方面出国经商、务工的蒙古人也可能改变信仰。随着外来宗教势力的持续发展,以及近年来蒙古国内民族主义的抬头,福音派等基督教教派的迅速发展成为引发关注和担忧的宗教现象。[5]

(三)萨满教在现代蒙古社会依然具有影响

在20世纪30年代的大肃清时期,萨满几乎绝迹,一些人不得不隐藏自己萨满世家的身份。目前,蒙古的萨满数量得到恢复,很多萨满重新开始治病等宗教活动,其数量推测在15000—20000人。我们无法将萨满的流行归为社会发展的落后导致的迷信,因为即便在首都乌兰巴托这样的大城市,萨满依然十分活跃。虽然蒙古人在生病之时还是首选现代的医疗,但是有时检查结果是健康的,但是本人还是觉得不舒服,这种情况一般倾向选择接受萨满的治疗。萨满的治疗方法具体有三种类型,一是用手接触患者的器官或四肢,进行触诊,消除作为疾病的物理原因,二是先在小屋内,然后在户外模拟与恶灵的战斗,三是萨满念咒文,并对患者下达行为指示。萨满教的传播与其治疗方式有关。在心因性疾病被专业的萨满治疗好了之后,患者本人也要变成萨满,背负了成为萨满的使命。是否接受萨满信仰与年龄、收入、地位无关,甚至有国会议员成为了萨满。[6]

由于萨满的治疗行为不属于合法医疗行为,很多萨满也没有医学知识,所以治疗之中有致人死亡或者索取高额礼金的情况。这种巫术的风行不仅对个人的精神会产生影响,对于整个社会的风气也有负面作用。

五、蒙古国的宗教问题

(一)宗教与民族同一性问题

如果说以两个历史人物作为蒙古民族的象征的话,那么除了成吉思汗,就是佛陀。佛教的传入,极大推动了蒙古民族文化的发展,重新塑造了民族性格。

蒙古民族原来没有自己的文字,藏传佛教喇嘛推动了其文字的创立。八思巴洛追坚赞(1235—1280年)是藏传佛教萨迦派第五祖,1260年,忽必烈继任蒙古汗位,封八思巴为国师,掌管天下佛教。八思巴结合蒙、藏、汉等多种文字创造出了八思巴文。这是元代时官用文字,皇帝下达的诏书等官方用书都采用了这种文字,使文字得到了一定程度的统一。虽然这种文字没有被继承使用,但是对于记载当时的历史具有重要意义。对佛经的翻译和学习,也让尚武的蒙古民族形成了崇文的风气,提高了民族素养。在藏传佛教传入之前,蒙古人基本没有学习文字或请老师教读书的传统,处于对理解佛经的需要,出现了家庭教学。

藏传佛教宣扬的是“因果报应”“六道轮回”,认为信佛行善、忍让顺从的人在死后可以达到涅槃,在来世获得幸福。可汗、大领主们是诸佛菩萨转世和元世祖忽必烈等皇帝的化身,自然具有统治蒙古的权力,贵族们基于前世的福果享受今世的特权和地位,底层民众受苦是前世恶行的报应。所以,人们应当接受现状,消除不满和欲望,专心修行,追求来世的解脱。可以说,在藏传佛教的影响之下,整个蒙古民族的民族个性都被彻底改变,信奉佛教成为了作为蒙古人的标志,民族宗教一体化,让藏传佛教和蒙古民族密不可分。但是,经过几十年的压制宗教的政策,且随着近年基督教各教派以及其他国外新兴宗教的传播,和蒙古民族历史融为一体的藏传佛教的地位受到一定的冲击,让很多蒙古人开始担忧刚刚恢复的宗教与民族的同一性遭到破坏。

(二)政教关系协调问题复杂

蒙古国政教关系的复杂之处在于,一方面国家宪法规定了政教分离、信仰自由的原则,另一方面藏传佛教受到了国家层面的支持,政治对宗教的介入也比较多。

近代以来,蒙古国家对宗教事务的介入比较多,政教关系有极度紧张,甚至引发暴力冲突的历史。蒙古人民革命党在夺取政权之后,追随了当时共产国际的路线,对宗教采取了削弱其势力的作法。比如,削弱沙比衙门及喇嘛活佛的行政管辖权、在蒙古人民共和国第一部宪法中确立政教分离原则、出台限制喇嘛人数的政策、没收寺庙财产等。由于不满政府的宗教政策,蒙古西部4省的数千名喇嘛于1932年发动武装叛乱,政府采取了武力镇压的措施,政教关系的矛盾达到了严重的程度。1937年,蒙古人民革命党开始了“肃反”运动,藏传佛教再一次成为压制的对象,政教关系恶化到了极端。

1940—1960年,蒙古政府对宗教依然采取严格控制的策略。1960—1990年,政教关系得到逐渐的改善。基于《蒙古国宪法》和《蒙古国国家与寺庙关系法》等法律法规,建立了隶属于总统的宗教问题顾问委员会,蒙古国总统在宗教的恢复发展和协调政教关系和宗教间的关系中发挥了至关重要的作用。1991年,蒙古甘丹寺的堪布喇嘛当选为大人民呼拉尔代表,结束了20世纪30年代以后无喇嘛参政的局面。但是,政教关系的缓和也让个别喇嘛提出应实行传统的“政教合一”,这种言论不仅让政府感到不安,也让其他宗教感到不满。总体来看,虽然蒙古国施行政教分离原则,但实际之中政府参与宗教活动、寺庙喇嘛参与政治活动的情况并不少见。

(三)十四世达赖喇嘛问题对中蒙关系产生负面影响

藏传佛教是蒙古国最主流的宗教信仰,自1979年以来,十四世达赖喇嘛曾经被邀请来蒙古访问9次,一些蒙古人甚至到十四世达赖喇嘛活动的达兰萨拉进行朝拜。而中国政府明确将十四世达赖喇嘛定性为民族分裂分子,所以目前该问题是宗教给中蒙关系带来的最大障碍。

蒙古国宪法规定了政教分离原则,政府采取了支持藏传佛教的立场,所以一般难以阻止宗教界邀请十四世达赖喇嘛开展正常的交流活动。对于普通蒙古人而言,听十四世达赖喇嘛讲经是其个人的宗教活动,并不涉及政治目的,因此不认同禁止十四世达赖喇嘛来蒙古的作法。当然,蒙古政府对十四世达赖喇嘛在蒙古的活动进行了限制,不允许其进行政治活动,仅能进行宗教活动。而每当十四世达赖喇嘛进入蒙古,中国政府方面都会采取反制措施,比如曾于2002年关闭二连口岸,2011年关闭了中方建设的宝音特乌哈体育馆,防止十四世达赖喇嘛在此进行法会。[7]特别是,十四世达赖喇嘛还参与了喀尔喀九世博格达哲不尊丹巴活佛转世灵童问题。甘丹寺首席喇嘛德•确扎目赤认为九世博格达转世灵童的确认一事,需要请十四世达赖喇嘛参与。而中国政府则认为这样会给十四世达赖喇嘛以插手蒙古宗教进而扩大其影响的机会,因此坚决反对。2016年11月18—23日,蒙方不顾中方多次劝阻,再次邀请十四世达赖喇嘛窜访蒙古,严重损害了中蒙两国间的政治基础,导致中蒙双方政治、经济交流受阻。此后,蒙古国外长蒙赫奥尔吉勒表示,蒙方将继续坚持该原则立场,不会再邀请十四世达赖喇嘛窜访蒙古,十世哲布尊丹巴产生,应由蒙古僧人自己确认,不应受任何外界影响和干涉。

从根本上说,中蒙之间存在的十四世达赖喇嘛问题,并非蒙古政府的对华政策造成的,而是因为中蒙两国的政治、宗教制度不同,蒙古政府虽然不原意因此让中蒙关系恶化,但是没有完全断绝十四世达赖喇嘛与蒙古宗教界的往来。

(四)宗教团体违法行为屡禁不止

在蒙古,没有注册登记的宗教团体目前大量存在。《蒙古国家与寺庙关系法》第九条第一款规定:“省和首都的公民代表会议负责审核公民提出的有关建立寺庙的申请和章程,并决定是否予以批准。获得批准后,由主管司法的国家机关对寺庙进行登记。”2009年,首都乌兰巴托市有162个宗教团体,佛教有64个,萨满教有6个,基督教有92个,其中有60个没有登记。地方没有登记的宗教团体也不在少数。2012年的调查显示,蒙古境内有800个宗教团体活动,其中有半数没有经过批准。[8]乌兰巴托市的基督教教堂“阿门教堂”等没有登记就开展了数年的宗教活动。这种情况在蒙古长期存在,说明国家对宗教的依法治理还不够充分。“紫云宝”“懊都”等电影院、国家音乐馆办公楼、科教文部的大厅等公共场所和一些国家机关办公场所,都有基督教开展宗教活动,这显然违反了《蒙古国家与寺庙关系法》第八条第二款的相关规定。[9]

此外,蒙古佛教界存在一定程度的腐败问题,不仅诵经仪式时索取高额礼金,而且在僧人晋升时也经常有行贿受贿行为。还有的钻监管的漏洞,挪用寺庙的资金,一些行为已经触犯了法律。

(五)各宗教之间不时发生冲突

蒙古国的宗教已经不再是单一的藏传佛教,基督教和新兴宗教的快速发展打破了原来的宗教格局,这也是导致蒙古各宗教之间冲突的根本原因。

蒙古各宗教之间的冲突以各种形式表现。在《蒙古国家与寺庙关系法》制订之后,基督教徒就认为其倾向佛教的内容违反了宪法,向最高法院提出裁判。佛教方面与基督教方面在法律层面展开了争斗。在实际的宗教活动之中,宗教之间的矛盾,甚至不同宗教教徒之间矛盾也时有发生。如在额尔登特市发生过佛教徒和摩门教徒间的斗殴事件,在巴彦乌勒盖省也曾发生过两次穆斯林粗暴地驱赶基督教传教士的事件。[10]虽然这些都是个案,但是也是蒙古国各宗教之间矛盾的缩影。

(六)境外势力借助宗教开展渗透

蒙古国政府之所以采取倾向佛教的政策,主要目的就是防止外来宗教的传播给国家安全带来威胁,甚至造成民族的分裂。但是只要宪法认同了宗教信仰自由的原则,蒙古政府就很难对外来宗教的传播做出限制,境外也的确有势力利用宗教对蒙古进行渗透。蒙古政府积极推行“第三邻国”的外交政策,积极发展同包括日本、美国在内的各国关系,也与国际粮食援助协会、友好邻邦协会等各种国际组织开展了合作。但是,一些有宗教背景的人借机进入蒙古,培养在蒙古的代理人,进行秘密传教活动。

传统的藏传佛教,虽然在蒙古的传播已经有数百年历史,但是并非蒙古民族的原生性宗教,蒙古佛教跟中国西藏和印度的关系无法割裂,特别是流亡的十四世达赖喇嘛在蒙古佛教界具有一定影响力,在蒙古各寺庙的堪布喇嘛无法协调内部矛盾的情况下,往往会选择求助“外国顾问”。这表明,境外宗教势力对蒙古的渗透,不仅局限于非传统宗教,也同样存在于传统宗教之中。

六、蒙古国宗教风险评估

宗教在蒙古的社会中占据了重要地位,其宗教风险也是多方面的,具备了一定程度的对地缘政治的影响力,总体风险处于可控范围之内,个别问题值得特别关注。如政府部门对宗教的依法监管尚存在不足,不同宗教、教派之间存在矛盾、外来宗教势力试图渗透等,特别是对于中国而言,十四世达赖喇嘛问题是影响中蒙关系的重要风险因素。

(一)蒙古国宗教风险评估

蒙古国宗教风险评估基于宗教法治程度、民族宗教关系、宗教信仰格局、政教关系情况、宗教突发事件、宗教教派矛盾、宗教极端势力、跨国宗教问题、宗教风俗禁忌等9个事项的风险。

1.宗教法治程度风险。宗教法制程度包括宗教相关立法和依法管理宗教事务两个层面,法治是一个国家处理宗教问题的基本原则,法治程度决定了其宗教政策的稳定性和宗教事务的顺畅性。蒙古国在宪法中确立了有关宗教的基本原则,在《国家与寺庙关系法》之中进一步细化,但是因为法律中带有倾向藏传佛教的色彩,所以一些外来宗教和新兴宗教认为这是差别化对待。而在依法管理宗教之中,未登记注册的宗教团体达到半数之多,可以说宗教法治程度尚有待提高。该项宗教风险程度偏高。

2.民族宗教关系风险。现实之中,民族问题和宗教问题往往有密不可分的联系,宗教间的冲突伴随着民族冲突,或者说民族冲突是以宗教冲突为载体呈现的。蒙古民族和藏传佛教的关系是历史形成的,除了部分信仰伊斯兰教的哈萨克人,蒙古民族传统宗教就是佛教和萨满教。蒙古人应该信仰藏传佛教的看法十分普遍,这让宗教成为了民族身份认同的一部分。但同时,福音派等基督教派在蒙古有快速的发展,虽然人数尚有限,但是教会的数量占了相当大的比例,可以预想未来将对蒙古民族基于共同信仰的认同产生一定冲击。该项风险存在,但处于可控范围,不会在短期内产生严重影响。

3.宗教信仰格局风险。分析一个国家宗教信仰格局之时,首先要看各宗教信仰人口的比例,明确其静态分布,其次要各宗教信徒的增减趋势,分析其动态变化。蒙古国的佛教信众占据了人口的超过半数,除去无神论信仰,远远高于其他宗教,表明蒙古国佛教具有主流宗教的地位。但同时,基督教势力的快速增长已经引起了政府的关注和担忧。但鉴于蒙古的历史和亚洲其他国家的经验,基督教未来难以取代佛教的地位,在相当长的一段时期,蒙古宗教信仰格局都不会发生太大的改变。该项风险存在,但无需过分担心,对社会产生的负面影响也有限。

4.政教关系情况风险。政教关系不仅涉及政教合一、政主教从、政教分离等政教关系基本类型的判断,而且要具体分析实际之中的关系。虽然蒙古施行政教分离原则,但是政府还是采取了一定程度的优待佛教的政策,甚至喇嘛进入大呼拉尔,影响了一些法律的制订。同时,蒙古国总统也被赋予了协调宗教事务的权力。这样来看,蒙古并非完全彻底的政教分离的国家,也不时出现立佛教为国教的呼声。所以,蒙古政教关系情况风险相对较高,值得注意。

5.宗教突发事件风险。宗教突发事件是指与宗教有关的各种社会事件,主要的风险评价标准是发生频次和影响,属于比较典型的风险事项。总体来看,蒙古宗教相关的突发事件在频次和影响方面不是非常严重,不构成社会问题,虽然九世博格达转世等事件让教界会出现一些震荡,但仍处于可控范围之内。

6.宗教教派矛盾风险。宗教教派矛盾是指不同宗教间、同一宗教不同教派间的矛盾。宗教矛盾的历史越悠久、对立严重,或者处于急速恶化状态,其风险值就会较高。蒙古国主流的藏传佛教总体上是崇尚和平的宗教,虽然蒙古也有伊斯兰教信仰,但是集中在哈萨克人之中,穆斯林人数比较少,并没有与佛教产生对立。而基督教等外来宗教与佛教之间围绕宣教场所等问题,存在一定的冲突。

7.宗教极端势力风险。宗教极端势力的出现、活动以及影响也是宗教风险评估的重要指标。以佛教信仰为主的蒙古虽然不是宗教极端势力活动猖獗的地区,也几乎没有恐怖袭击发生,但是民族极端主义思潮近年有所抬头,这种民族主义很容易与宗教相结合,甚至宗教会助长民族主义,这是需要我们警惕的。

8.跨国宗教问题风险。有些宗教问题不仅是某国国内问题,而且涉及该国与其他国家的矛盾,让宗教风险成为跨国问题。十四世达赖喇嘛问题正是蒙古国和中国之间重大的宗教风险事项,该问题在中蒙关系历史上多次发生,每一次都产生了多方面的不良影响,不仅政治交流受阻,甚至阻碍了正常的经贸合作。“一带一路”战略实施之中,蒙古是重要的合作对象,但是要谨防十四世达赖喇嘛问题的反复出现。

9.宗教风俗禁忌风险。部分国家宗教风俗对社会行为影响非常大,甚至可能对经济活动造成障碍。蒙古国主要信奉藏传佛教,其风俗禁忌没有伊斯兰教严格,但是在涉及跟宗教人士交往、宗教设施,或者宗教仪式之时,需要谨慎言行,尊重对方的宗教。

(二)蒙古国宗教风险矩阵

通过之前对蒙古国宗教问题的分析,可以对其各宗教风险事项的预测发生几率和风险程度进行分析,形成以下宗教风险矩阵图。

表4 蒙古国宗教风险矩阵

| 风险程度 | 风险发生几率 |

| 低 | 中 | 高 |

| 高 | 二级风险 宗教突发事件 宗教极端势力 | 三级风险 | 三级风险 跨国宗教问题 |

| 中 | 一级风险 宗教信仰格局 | 二级风险 民族宗教关系 | 三级风险 宗教法治程度 政教关系情况 宗教教派矛盾 |

| 低 | 一级风险 | 一级风险 宗教风俗禁忌 | 二级风险 |

七、结语

2013年,习近平主席访问蒙古国、哈斯克斯坦和印度尼西亚时提出了共建“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,可以说,在“一带一路”战略形成的伊始,蒙古国就具有重要的战略地位,十四世达赖喇嘛问题更是影响中蒙关系全局的问题。因此尽管蒙古国社会宗教风险总体处于中等水平,但是对于中国而言中蒙关系中宗教因素的风险程度非常高。对蒙古国的宗教风险进行全面深入的研究,有利于消除中蒙交往中的宗教文化冲突,有利于中蒙关系的健康稳步发展。

(本文刊登于《世界宗教研究》2017年第二期)

[1] 本文系国家社科基金重大项目“‘一带一路’战略实施中的宗教风险研究”(项目编号16ZDA168)的阶段性成果。

[2] 关于蒙古人宗教信仰历史主要参照以下研究成果。达力扎布:《蒙古史纲要》,北京:中央民族大学出版社,第297—284页。王小英:《藏传佛教传入蒙古的文化思想原因探讨》,《青海社会科学》,2005年第2期。乔吉:《佛教对蒙古文化的影响》,《内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第4期。唐吉:《藏传佛教对蒙古族民间宗教的影响》,《西北民族学院学报(哲学社会科学版)》,2002年第4期。[蒙古]Sh.比拉(Sh. Bira)著:《蒙古佛教历史概要》,斯林格译,《蒙古学信息》,2001年第1期。艾丽曼:《从萨满教到藏传佛教—蒙古族宗教信仰变迁的历程》,《青海师范大学民族师范学院学报》,2011年第1期。徐黎丽:《试论13—14世纪蒙古贵族的伊斯兰教化及其原因》,《西北师大学报(社会科学版)》,1996年第5期。宝贵贞:《蒙古族与基督教——历史与现状》,《宗教与民族》,2006年第4辑。

[3]图门其其格:《蒙古宗教组织现状及其社会影响》,《当代亚太》2004年第10期。

[4][日本]滝澤克彦:《流入する多様な宗教 民族主義的な表現過熱》,日本《中外日報》2015年2月4日。

[5][日本]滝澤克彦:《越境する宗教モンゴルの福音派―ポスト社会主義モンゴルにおける宗教復興と福音派キリスト教の台頭》,東京:新泉社,2015年版。

[6] [日本]佐々木健悦:《現代モンゴル読本》,東京:社会評論社,2015年版,第322—323页。

[7]达格苏仁:《21世纪初蒙中关系研究》,博士学位论文,吉林大学,2014年6月,第108—190页。。

[8][日本]佐々木健悦:《現代モンゴル読本》,東京:社会評論社,2015年版,第320页。

[9]图门其其格:《蒙古宗教组织现状及其社会影响》,《当代亚太》2004年第10期。

[10]图门其其格:《蒙古宗教组织现状及其社会影响》,《当代亚太》2004年第10期。