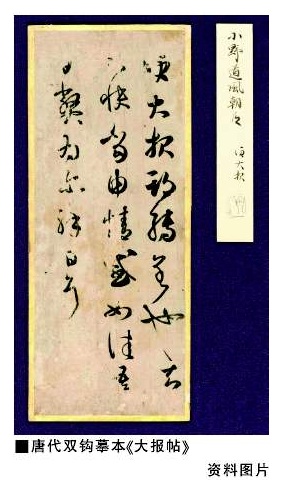

2013年初,日本NHK电视台发布了一则引人瞩目的新闻:一件王羲之的唐代双钩摹本在日本被发现,被称为《大报帖》。东京国立博物馆称,这是数十年来最重要的国宝级发现。一件摹本就能引发众人如此多的关注,可见王羲之在书法艺术领域的影响。唐太宗曾经特地为《晋书·王羲之传》作“赞”道:“尽善尽美,其唯王逸少(羲之字逸少)乎?”然而他的书圣地位,绝非来自于帝王一时的偏好,而是历史长河大浪淘沙之后存留的公论。

书圣的形成,固然是魏晋时期的时代造化使然,也有王谢子弟世家风流的熏染,但最重要的还是根于王羲之独特的精神境界。王羲之展示了书法最深层的中和之道。《书谱》评价王羲之作品“不激不厉,而风规自远”,可谓切中关键。

如果仅仅从表面来看,王羲之的中和气质似乎来自儒家,毕竟他一生之中大部分时间的身份是恪尽职守的地方官员,然而恰恰其晚年是他书法最辉煌的时期,在这一时期,王羲之过着一种典型的道教徒生活。据历史记载,王羲之家族历代都是虔诚的道教徒,王家一门姓名中众多的“之”字,在当时就是天师道信徒的标记。客观地讲,从事政治只是当时贵族子弟必须承担的家族职责,对于个体而言,王羲之的内心最向往的终究是神仙世界。

在很长一段历史时期内,最重要的成仙途径是“服食”某些特殊的药材。历代死于“仙丹”的帝王不胜枚举,但后世依然有人乐此不疲。魏晋时期更是服食成风,有些人服食丹药仅仅是为了美容,也有些人是为了追求一时的快感。当时人认为,丹药有不同的品类,上品食之可以成仙遨游四方,中品丹药养性,而下品丹药也可以除病。王羲之服食的动机就是追求成仙和养生。他晚年的最主要活动就是配置丹药:“与道士许迈共修服食,采药石不远千里,遍游东中诸郡,穷诸名山,泛沧海。”

然而问题在于,当时士大夫之间经常服用的“五石散”很可能含有砷。最常见的砷化物是砒霜,小剂量砒霜可以入药,但非常难掌握。魏晋的瘾君子们酷爱服用五石散,其结果就是引起身体不适,皮肤病、消化不良和精神异常也就是常有之事。王羲之也是丹药的受害者之一,其50多岁辞世即为证据。而且,他晚年一直处于丹药后遗症的痛苦之中。从他给周围朋友、亲属的信件中可见,王羲之不是同大家探讨怎样配置丹药,就是在抱怨自己身体欠佳。有时候他还奇怪为何服用了丹药身体仍不见好转,而浑然不知丹药仅能提供暂时的轻身错觉,却是导致长期痛楚的根源。为了激发丹药的药效,魏晋士人还需要大量饮酒予以辅助。王羲之既然醉心服食,那么也就不能避免酒精的熏陶。同五石散类似,服用酒精也可以带来暂时的精神逍遥之感,而随之却是后患重重。王羲之晚年的大部分时间,就这样徘徊于药物带来的精神解脱和肉体病痛之间。

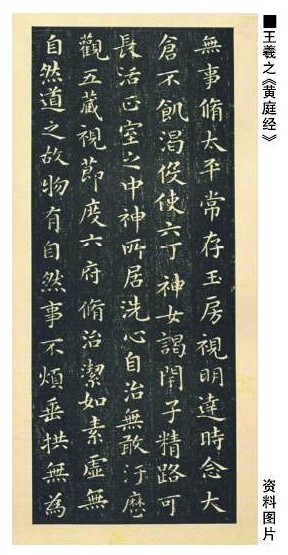

然而王羲之毕竟不同于无可救药的瘾君子,他不仅服食丹药追求神仙境界,还借助于精神性的修炼来趋近仙境。王羲之与当时道教上清派多位宗师关联密切,现存作品中的《黄庭经》就是当时上清派的重要经典。《黄庭经》的主旨,是通过清净存神来达到恬淡虚无的神仙境界。这种清净存神的修炼方式,既同先秦的黄老之学一脉相承,也与魏晋时期的清谈之风合拍中节,还跟后世诸多内丹宗派密切关联,是中国道教最为上乘的无为自然之道的体现。

王羲之一方面欣赏道教上清派揭示出来的无为之道,另一方面又为采药而远涉山川;一方面追求心性的宁静与自然,另一方面又不断通过服食药物来人为影响自己的身心;一方面欣赏道教对尘世的漠然与超脱,另一方面却不能不对世间深有感慨。这种矛盾心态既是魏晋时代士人进退两难的通感,也是王羲之本人同时接受了外丹服食和清净存神两种不同道教修炼方式所造成的矛盾心态。这种矛盾的心态固然并非王羲之所愿意承受,但却造成了他在书法艺术创作上独特的张力。

因为书法是种很特别的艺术,它既具有鲜明的空间属性,也拥有强烈的时间属性。从空间属性来看,书法是一种造型艺术,它需要秩序与稳定来构造合理的墨迹与空白。而从时间角度来看,书法会有截然不同的理解方式:书法毋宁说是一种笔墨的舞蹈,充满不可预期的变化与动人心弦的节奏。后世的书法家,有人发展了空间布白的均衡而走向平正一路,也有人强化了时间节奏的冲突走向变化一路。凡是得到众人认可的书法大家,其作品中都隐隐然可以发现这两种对立气质达成的张力。王羲之对于清净存神的追求造就了他书法造型上的均衡与厚重,而服食药物带来的精神波动则形成了他书法节奏的复杂与多变。两种精神特质集合于同一人的作品,且能达成如此和谐的共生,或许是王羲之不可复制的根本原因。

(作者系中国社会科学院世界宗教研究所博士、副研究员)

(来源:2013年3月13日《中国社会科学报》)

(编辑:霍群英)